Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

5

Früchten gekennzeichnet. Die rothen tulpenartigen Blümchen, die auf symmetrisch geschwungenen

Stengeln sitzen (Taf. 17), sind schon zum Ornament erstarrt.

Die Architekturdarstellungen werden stark gekürzt. »Thore, Zimmer, Säle verschrumpfen zu

schmalen Balken und vereinzelten Säulen.« So begegnen insbesondere auf den letzten zehn Miniaturen

Säulenreihen, Mauern, halbrunde Nischen, über deren Bedeutung auch der Text keinen Aufschluss gibt.

Die Häuschen, die da und dort in der Landschaft verstreut sind, sind zwerghaft und entbehren bis auf

den stattlichen Palast (Taf. 16) charakteristischer Einzelheiten. Die Stadtansichten (Taf. 9, 12, i3, 25 fr.,

38, 43) sind typisch; ob sie ferne oder nahe, auf einem Hügel oder in der Ebene liegen, immer blickt

der Beschauer in den engen, mit Thürmen bewehrten Mauerring, aus dem bisweilen noch wenige

Dächer hervorragen. Trotz aller Abkürzungen bemühen sich die Maler, die Tiefe zu wahren; die einzel-

nen Gebäude, Geräthe sind zum Mindesten schräg gestellt, die Terrassenfelsen treten im Räume zurück

und es fehlt auch nicht an Versuchen, durch die Composition die Wirkungen der vollständigen Raum-

illusion zu erreichen. In dieser Hinsicht erheischen zwei Gruppen von Bildern nähere Betrachtung.

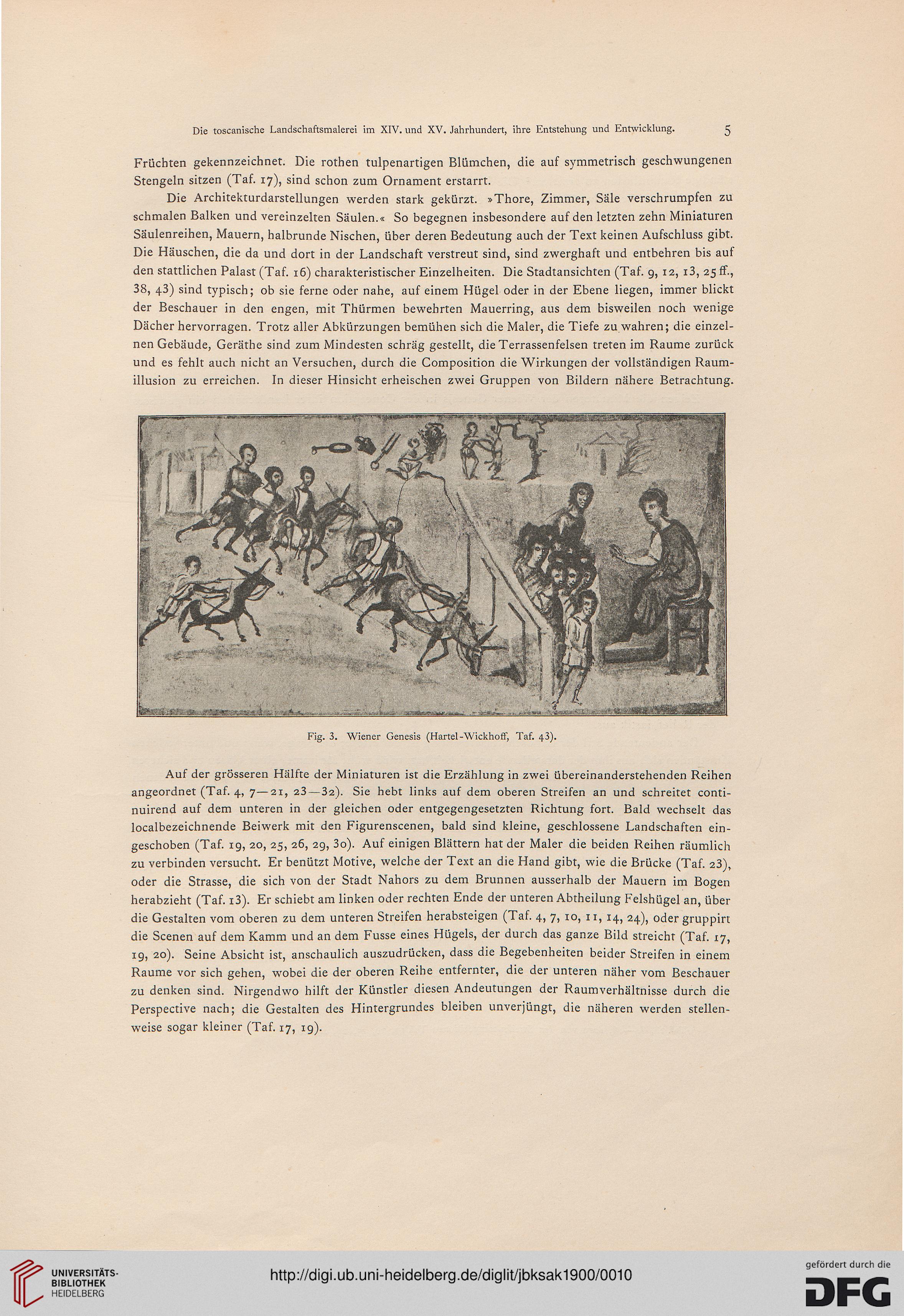

Fig. 3. Wiener Genesis (Härtel-Wickhoff, Taf. 43).

Auf der grösseren Hälfte der Miniaturen ist die Erzählung in zwei übereinanderstehenden Reihen

angeordnet (Taf. 4, 7—21, 23—32). Sie hebt links auf dem oberen Streifen an und schreitet conti-

nuirend auf dem unteren in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung fort. Bald wechselt das

localbezeichnende Beiwerk mit den Figurenscenen, bald sind kleine, geschlossene Landschaften ein-

geschoben (Taf. 19, 20, 25, 26, 29, 3o). Auf einigen Blättern hat der Maler die beiden Reihen räumlich

zu verbinden versucht. Er benützt Motive, welche der Text an die Hand gibt, wie die Brücke (Taf. 23),

oder die Strasse, die sich von der Stadt Nahors zu dem Brunnen ausserhalb der Mauern im Bogen

herabzieht (Taf. i3). Er schiebt am linken oder rechten Ende der unteren Abtheilung Felshügel an, über

die Gestalten vom oberen zu dem unteren Streifen herabsteigen (Taf. 4, 7, 10, 11, 14, 24), odergruppirt

die Scenen auf dem Kamm und an dem Fusse eines Hügels, der durch das ganze Bild streicht (Taf. 17,

19, 20). Seine Absicht ist, anschaulich auszudrücken, dass die Begebenheiten beider Streifen in einem

Räume vor sich gehen, wobei die der oberen Reihe entfernter, die der unteren näher vom Beschauer

zu denken sind. Nirgendwo hilft der Künstler diesen Andeutungen der Raumverhältnisse durch die

Perspective nach; die Gestalten des Hintergrundes bleiben unverjüngt, die näheren werden stellen-

weise sogar kleiner (Taf. 17, 19).

5

Früchten gekennzeichnet. Die rothen tulpenartigen Blümchen, die auf symmetrisch geschwungenen

Stengeln sitzen (Taf. 17), sind schon zum Ornament erstarrt.

Die Architekturdarstellungen werden stark gekürzt. »Thore, Zimmer, Säle verschrumpfen zu

schmalen Balken und vereinzelten Säulen.« So begegnen insbesondere auf den letzten zehn Miniaturen

Säulenreihen, Mauern, halbrunde Nischen, über deren Bedeutung auch der Text keinen Aufschluss gibt.

Die Häuschen, die da und dort in der Landschaft verstreut sind, sind zwerghaft und entbehren bis auf

den stattlichen Palast (Taf. 16) charakteristischer Einzelheiten. Die Stadtansichten (Taf. 9, 12, i3, 25 fr.,

38, 43) sind typisch; ob sie ferne oder nahe, auf einem Hügel oder in der Ebene liegen, immer blickt

der Beschauer in den engen, mit Thürmen bewehrten Mauerring, aus dem bisweilen noch wenige

Dächer hervorragen. Trotz aller Abkürzungen bemühen sich die Maler, die Tiefe zu wahren; die einzel-

nen Gebäude, Geräthe sind zum Mindesten schräg gestellt, die Terrassenfelsen treten im Räume zurück

und es fehlt auch nicht an Versuchen, durch die Composition die Wirkungen der vollständigen Raum-

illusion zu erreichen. In dieser Hinsicht erheischen zwei Gruppen von Bildern nähere Betrachtung.

Fig. 3. Wiener Genesis (Härtel-Wickhoff, Taf. 43).

Auf der grösseren Hälfte der Miniaturen ist die Erzählung in zwei übereinanderstehenden Reihen

angeordnet (Taf. 4, 7—21, 23—32). Sie hebt links auf dem oberen Streifen an und schreitet conti-

nuirend auf dem unteren in der gleichen oder entgegengesetzten Richtung fort. Bald wechselt das

localbezeichnende Beiwerk mit den Figurenscenen, bald sind kleine, geschlossene Landschaften ein-

geschoben (Taf. 19, 20, 25, 26, 29, 3o). Auf einigen Blättern hat der Maler die beiden Reihen räumlich

zu verbinden versucht. Er benützt Motive, welche der Text an die Hand gibt, wie die Brücke (Taf. 23),

oder die Strasse, die sich von der Stadt Nahors zu dem Brunnen ausserhalb der Mauern im Bogen

herabzieht (Taf. i3). Er schiebt am linken oder rechten Ende der unteren Abtheilung Felshügel an, über

die Gestalten vom oberen zu dem unteren Streifen herabsteigen (Taf. 4, 7, 10, 11, 14, 24), odergruppirt

die Scenen auf dem Kamm und an dem Fusse eines Hügels, der durch das ganze Bild streicht (Taf. 17,

19, 20). Seine Absicht ist, anschaulich auszudrücken, dass die Begebenheiten beider Streifen in einem

Räume vor sich gehen, wobei die der oberen Reihe entfernter, die der unteren näher vom Beschauer

zu denken sind. Nirgendwo hilft der Künstler diesen Andeutungen der Raumverhältnisse durch die

Perspective nach; die Gestalten des Hintergrundes bleiben unverjüngt, die näheren werden stellen-

weise sogar kleiner (Taf. 17, 19).