Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

23

angeordnet.1 Stets bilden sie angeschobene Hintergrundscoulissen, die ohne Relief über dem grünen

Streifen, der den Vordergrund bezeichnet, aufsteigen.2

Wo die schematischen Blöcke überwiegen, ist der Aufbau der Landschaft von vorneherein be-

stimmt. Mechanisch wird immer und immer wieder Quader über Quader gezeichnet; die oberen Lagen

springen gegen die unteren zurück und gipfeln sich zu überhängenden Spitzen empor. Die Freiheit

der Gestaltung ist enge begrenzt; für die Wiedergabe der Abhänge stehen nur die Abtreppung oder

der senkrechte Abfall zur Verfügung, Formen, die durch die zugrundeliegende Schablone gegeben

waren. Selbst die conventioneile Trennung von Bodenstreifen und Hintergrund ist unmöglich; die

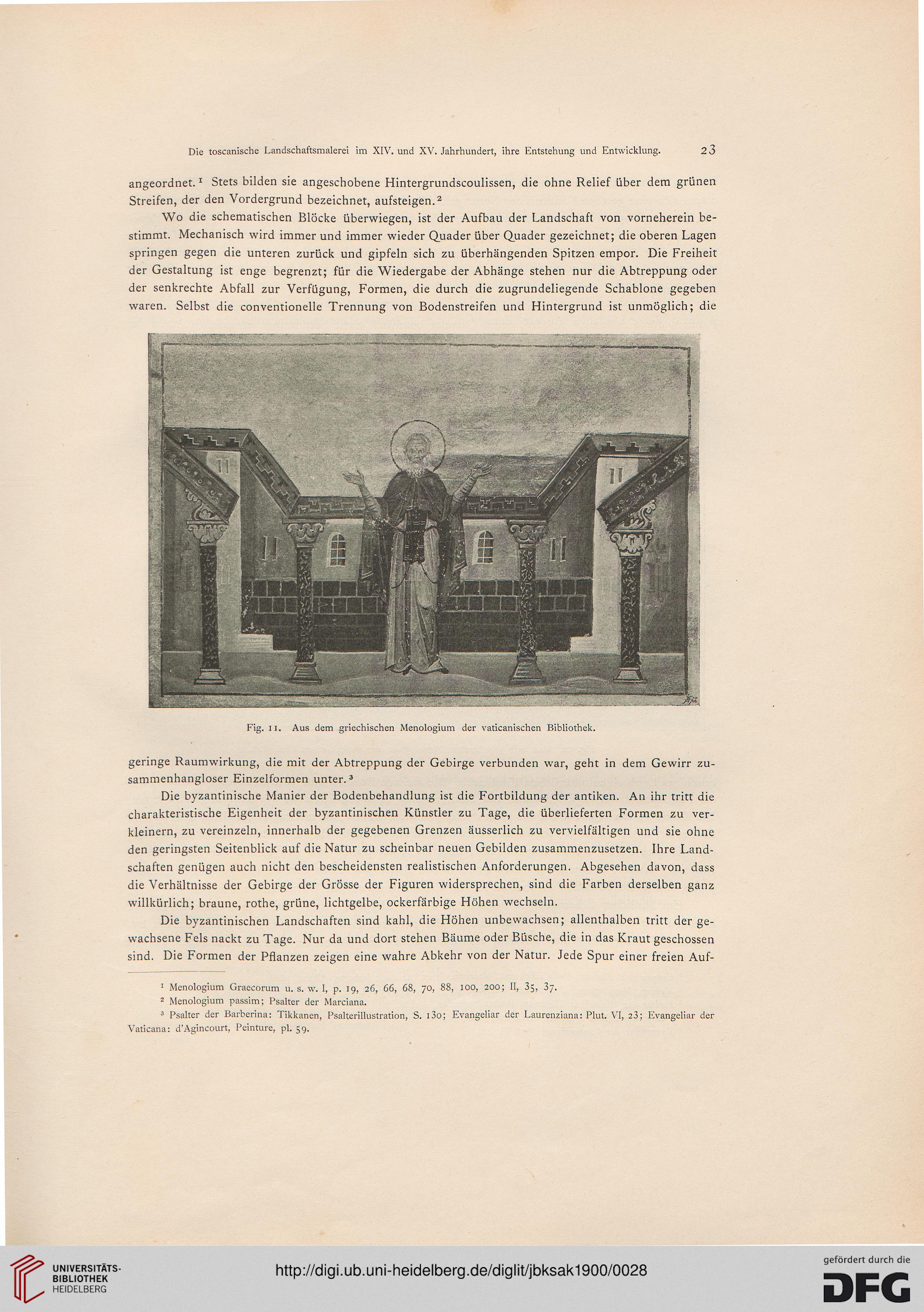

Fig. Ii. Aus dem griechischen Menologium der vaticanischen Bibliothek.

geringe Raumwirkung, die mit der Abtreppung der Gebirge verbunden war, geht in dem Gewirr zu-

sammenhangloser Einzelformen unter. 3

Die byzantinische Manier der Bodenbehandlung ist die Fortbildung der antiken. An ihr tritt die

charakteristische Eigenheit der byzantinischen Künstler zu Tage, die überlieferten Formen zu ver-

kleinern, zu vereinzeln, innerhalb der gegebenen Grenzen äusserlich zu vervielfältigen und sie ohne

den geringsten Seitenblick auf die Natur zu scheinbar neuen Gebilden zusammenzusetzen. Ihre Land-

schaften genügen auch nicht den bescheidensten realistischen Anforderungen. Abgesehen davon, dass

die Verhältnisse der Gebirge der Grösse der Figuren widersprechen, sind die Farben derselben ganz

willkürlich; braune, rothe, grüne, lichtgelbe, ockerfarbige Höhen wechseln.

Die byzantinischen Landschaften sind kahl, die Höhen unbewachsen; allenthalben tritt der ge-

wachsene Fels nackt zu Tage. Nur da und dort stehen Bäume oder Büsche, die in das Kraut geschossen

sind. Die Formen der Pflanzen zeigen eine wahre Abkehr von der Natur. Jede Spur einer freien Auf-

1 Menologium Graecorum u. s. w. I, p. 19, 26, 66, 68, 70, 88, 100, 200; 11, 3;, 3j.

2 Menologium passim; Psalter der Marciana.

3 Psalter der Barberina: Tikkanen, Psalterillustration, S. l3o; Evangeliar der Laurenziana: Plut. VI, 23; Evangeliar der

Vaticana: d'Agincourt, Peinture, pl. 59.

23

angeordnet.1 Stets bilden sie angeschobene Hintergrundscoulissen, die ohne Relief über dem grünen

Streifen, der den Vordergrund bezeichnet, aufsteigen.2

Wo die schematischen Blöcke überwiegen, ist der Aufbau der Landschaft von vorneherein be-

stimmt. Mechanisch wird immer und immer wieder Quader über Quader gezeichnet; die oberen Lagen

springen gegen die unteren zurück und gipfeln sich zu überhängenden Spitzen empor. Die Freiheit

der Gestaltung ist enge begrenzt; für die Wiedergabe der Abhänge stehen nur die Abtreppung oder

der senkrechte Abfall zur Verfügung, Formen, die durch die zugrundeliegende Schablone gegeben

waren. Selbst die conventioneile Trennung von Bodenstreifen und Hintergrund ist unmöglich; die

Fig. Ii. Aus dem griechischen Menologium der vaticanischen Bibliothek.

geringe Raumwirkung, die mit der Abtreppung der Gebirge verbunden war, geht in dem Gewirr zu-

sammenhangloser Einzelformen unter. 3

Die byzantinische Manier der Bodenbehandlung ist die Fortbildung der antiken. An ihr tritt die

charakteristische Eigenheit der byzantinischen Künstler zu Tage, die überlieferten Formen zu ver-

kleinern, zu vereinzeln, innerhalb der gegebenen Grenzen äusserlich zu vervielfältigen und sie ohne

den geringsten Seitenblick auf die Natur zu scheinbar neuen Gebilden zusammenzusetzen. Ihre Land-

schaften genügen auch nicht den bescheidensten realistischen Anforderungen. Abgesehen davon, dass

die Verhältnisse der Gebirge der Grösse der Figuren widersprechen, sind die Farben derselben ganz

willkürlich; braune, rothe, grüne, lichtgelbe, ockerfarbige Höhen wechseln.

Die byzantinischen Landschaften sind kahl, die Höhen unbewachsen; allenthalben tritt der ge-

wachsene Fels nackt zu Tage. Nur da und dort stehen Bäume oder Büsche, die in das Kraut geschossen

sind. Die Formen der Pflanzen zeigen eine wahre Abkehr von der Natur. Jede Spur einer freien Auf-

1 Menologium Graecorum u. s. w. I, p. 19, 26, 66, 68, 70, 88, 100, 200; 11, 3;, 3j.

2 Menologium passim; Psalter der Marciana.

3 Psalter der Barberina: Tikkanen, Psalterillustration, S. l3o; Evangeliar der Laurenziana: Plut. VI, 23; Evangeliar der

Vaticana: d'Agincourt, Peinture, pl. 59.