3o

Wolfgang Kallab.

Hügel sind Ueberreste der grellen Lichter, welche die byzantinischen Maler an dieser Stelle aufzusetzen

pflegten. Daneben finden sich noch rohere Formen, die auf späten byzantinischen Miniaturen vorge-

bildet sind und auf dem Cyklus von San Marco auftreten. Mehrere hintereinander aufragende Anhöhen

werden durch concentrische verschiedenfarbige Streifen begrenzt; jeder Hügel trägt an der Stelle, wo

er von dem vor ihm aufsteigenden überschnitten wird, einen leichten Schatten. Die Tafelmaler1 über-

nehmen diese Stilisirung und verbinden sie mit den scharfkantigen Felsen: das Gebirge zerfällt in eine

Reihe von senkrechten, hintereinandergestellten Felsplatten, die von verticalen Schroffen durchzogen

sind. Andeutungen dieser Art sind ohne Kennt-

nis der historischen Entwicklung kaum mehr

verständlich. Auf den Fresken von Assisi wird

das byzantinische Schema auf die Frescomalerei

übertragen; die Gebirge steigen nicht mehr in

phantastischen, seltsam zerhackten Spitzen son-

dern in breiten Massen auf, die durch durch-

laufende Stufen getheilt werden.2

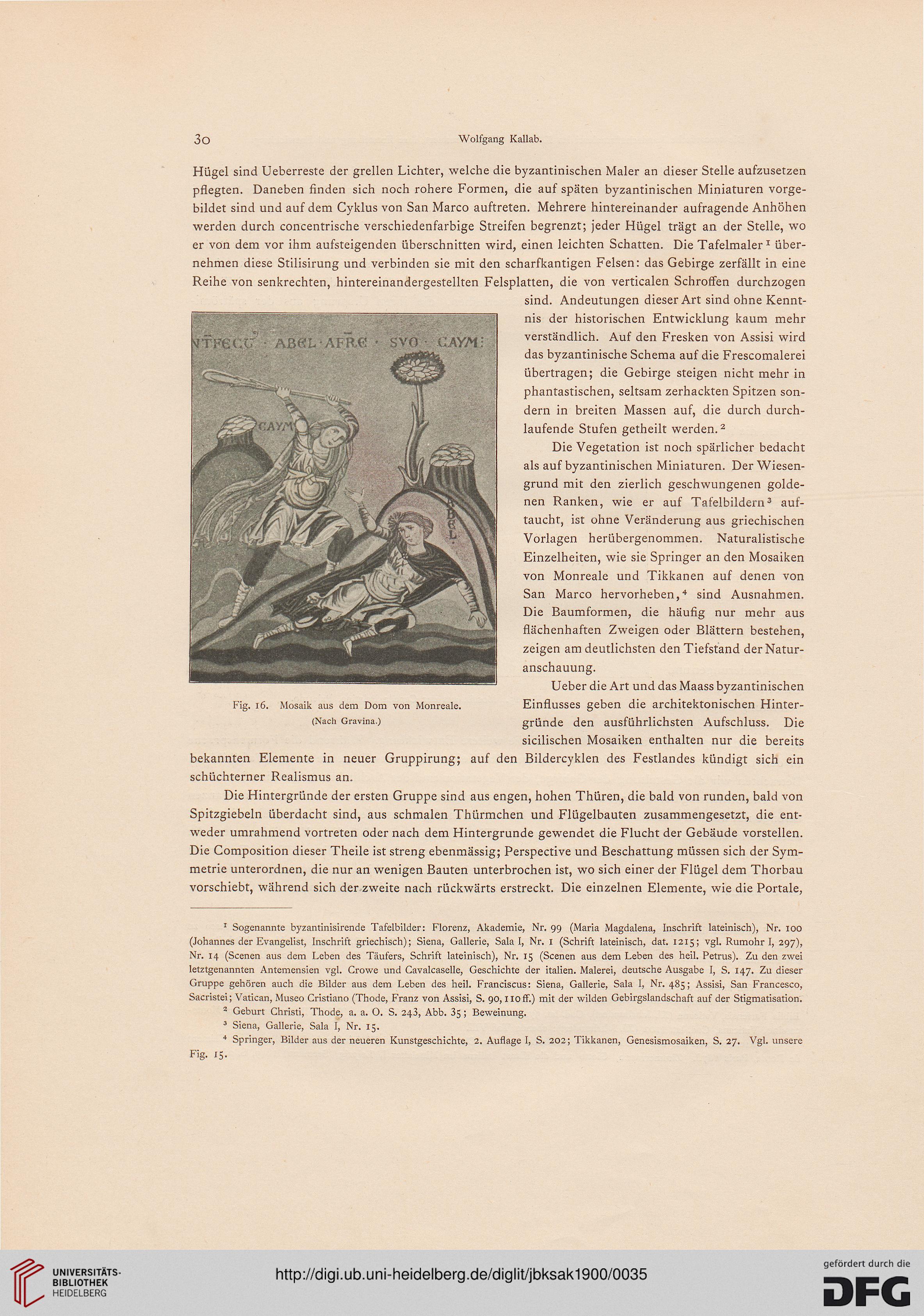

Die Vegetation ist noch spärlicher bedacht

als auf byzantinischen Miniaturen. Der Wiesen-

grund mit den zierlich geschwungenen golde-

nen Ranken, wie er auf Tafelbildern3 auf-

taucht, ist ohne Veränderung aus griechischen

Vorlagen herübergenommen. Naturalistische

Einzelheiten, wie sie Springer an den Mosaiken

von Monreale und Tikkanen auf denen von

San Marco hervorheben,4 sind Ausnahmen.

Die Baumformen, die häufig nur mehr aus

flächenhaften Zweigen oder Blättern bestehen,

zeigen am deutlichsten den Tiefstand der Natur-

anschauung.

Ueber die Art und das Maass byzantinischen

Einflusses geben die architektonischen Hinter-

gründe den ausführlichsten Aufschluss. Die

sicilischen Mosaiken enthalten nur die bereits

bekannten Elemente in neuer Gruppirung; auf den Bildercyklen des Festlandes kündigt sich ein

schüchterner Realismus an.

Die Hintergründe der ersten Gruppe sind aus engen, hohen Thüren, die bald von runden, bald von

Spitzgiebeln überdacht sind, aus schmalen Thürmchen und Flügelbauten zusammengesetzt, die ent-

weder umrahmend vortreten oder nach dem Hintergrunde gewendet die Flucht der Gebäude vorstellen.

Die Composition dieser Theile ist streng ebenmässig; Perspective und Beschattung müssen sich der Sym-

metrie unterordnen, die nur an wenigen Bauten unterbrochen ist, wo sich einer der Flügel dem Thorbau

vorschiebt, während sich der zweite nach rückwärts erstreckt. Die einzelnen Elemente, wie die Portale,

Fig. 16. Mosaik aus dem Dom von Monreale.

(Nach Gravina.)

1 Sogenannte byzantinisirende Tafelbilder: Florenz, Akademie, Nr. 99 (Maria Magdalena, Inschrift lateinisch), Nr. 100

(Johannes der Evangelist, Inschrift griechisch); Siena, Gallerie, Sala I, Nr. I (Schrift lateinisch, dat. 1215; vgl. Rumohr I, 297),

Nr. 14 (Scenen aus dem Leben des Täufers, Schrift lateinisch), Nr. 15 (Scenen aus dem Leben des heil. Petrus). Zu den zwei

letztgenannten Antemensien vgl. Crowe und Gavalcaselle, Geschichte der italien. Malerei, deutsche Ausgabe I, S. 147. Zu dieser

Gruppe gehören auch die Bilder aus dem Leben des heil. Franciscus: Siena, Gallerie, Sala I, Nr. 485; Assisi, San Francesco,

Sacristei; Vatican, Museo Cristiano (Thode, Franz von Assisi, S. 90, HO ff.) mit der wilden Gebirgslandschaft auf der Stigmatisation.

2 Geburt Christi, Thode, a. a. O. S. 243, Abb. 35; Beweinung.

3 Siena, Gallerie, Sala I, Nr. 15.

4 Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, 2. Auflage I, S. 202; Tikkanen, Genesismosaiken, S. 27. Vgl. unsere

Fig. 15-

Wolfgang Kallab.

Hügel sind Ueberreste der grellen Lichter, welche die byzantinischen Maler an dieser Stelle aufzusetzen

pflegten. Daneben finden sich noch rohere Formen, die auf späten byzantinischen Miniaturen vorge-

bildet sind und auf dem Cyklus von San Marco auftreten. Mehrere hintereinander aufragende Anhöhen

werden durch concentrische verschiedenfarbige Streifen begrenzt; jeder Hügel trägt an der Stelle, wo

er von dem vor ihm aufsteigenden überschnitten wird, einen leichten Schatten. Die Tafelmaler1 über-

nehmen diese Stilisirung und verbinden sie mit den scharfkantigen Felsen: das Gebirge zerfällt in eine

Reihe von senkrechten, hintereinandergestellten Felsplatten, die von verticalen Schroffen durchzogen

sind. Andeutungen dieser Art sind ohne Kennt-

nis der historischen Entwicklung kaum mehr

verständlich. Auf den Fresken von Assisi wird

das byzantinische Schema auf die Frescomalerei

übertragen; die Gebirge steigen nicht mehr in

phantastischen, seltsam zerhackten Spitzen son-

dern in breiten Massen auf, die durch durch-

laufende Stufen getheilt werden.2

Die Vegetation ist noch spärlicher bedacht

als auf byzantinischen Miniaturen. Der Wiesen-

grund mit den zierlich geschwungenen golde-

nen Ranken, wie er auf Tafelbildern3 auf-

taucht, ist ohne Veränderung aus griechischen

Vorlagen herübergenommen. Naturalistische

Einzelheiten, wie sie Springer an den Mosaiken

von Monreale und Tikkanen auf denen von

San Marco hervorheben,4 sind Ausnahmen.

Die Baumformen, die häufig nur mehr aus

flächenhaften Zweigen oder Blättern bestehen,

zeigen am deutlichsten den Tiefstand der Natur-

anschauung.

Ueber die Art und das Maass byzantinischen

Einflusses geben die architektonischen Hinter-

gründe den ausführlichsten Aufschluss. Die

sicilischen Mosaiken enthalten nur die bereits

bekannten Elemente in neuer Gruppirung; auf den Bildercyklen des Festlandes kündigt sich ein

schüchterner Realismus an.

Die Hintergründe der ersten Gruppe sind aus engen, hohen Thüren, die bald von runden, bald von

Spitzgiebeln überdacht sind, aus schmalen Thürmchen und Flügelbauten zusammengesetzt, die ent-

weder umrahmend vortreten oder nach dem Hintergrunde gewendet die Flucht der Gebäude vorstellen.

Die Composition dieser Theile ist streng ebenmässig; Perspective und Beschattung müssen sich der Sym-

metrie unterordnen, die nur an wenigen Bauten unterbrochen ist, wo sich einer der Flügel dem Thorbau

vorschiebt, während sich der zweite nach rückwärts erstreckt. Die einzelnen Elemente, wie die Portale,

Fig. 16. Mosaik aus dem Dom von Monreale.

(Nach Gravina.)

1 Sogenannte byzantinisirende Tafelbilder: Florenz, Akademie, Nr. 99 (Maria Magdalena, Inschrift lateinisch), Nr. 100

(Johannes der Evangelist, Inschrift griechisch); Siena, Gallerie, Sala I, Nr. I (Schrift lateinisch, dat. 1215; vgl. Rumohr I, 297),

Nr. 14 (Scenen aus dem Leben des Täufers, Schrift lateinisch), Nr. 15 (Scenen aus dem Leben des heil. Petrus). Zu den zwei

letztgenannten Antemensien vgl. Crowe und Gavalcaselle, Geschichte der italien. Malerei, deutsche Ausgabe I, S. 147. Zu dieser

Gruppe gehören auch die Bilder aus dem Leben des heil. Franciscus: Siena, Gallerie, Sala I, Nr. 485; Assisi, San Francesco,

Sacristei; Vatican, Museo Cristiano (Thode, Franz von Assisi, S. 90, HO ff.) mit der wilden Gebirgslandschaft auf der Stigmatisation.

2 Geburt Christi, Thode, a. a. O. S. 243, Abb. 35; Beweinung.

3 Siena, Gallerie, Sala I, Nr. 15.

4 Springer, Bilder aus der neueren Kunstgeschichte, 2. Auflage I, S. 202; Tikkanen, Genesismosaiken, S. 27. Vgl. unsere

Fig. 15-