Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

49

Genesis auf.1 Jene venezianischen Mosaiken enthalten bekanntlich Copien der Cottonbibel; ob hier

das seltene Beispiel einer directen Tradition von der Antike bis in das Trecento ohne Vermittlung der

byzantinischen Kunst vorliegt, wage ich nicht auszusprechen.

Die Pisaner Landschaften bieten das Gegenbild zu denen Giottos und seiner Schule. Hier grosse

Züge, Abstreifung der Details, Verallgemeinerung der Formen, dort eine lebendige ausgedehnte Schil-

derei, reich an vielfältigen Einzelheiten aber ohne natürlichen Zusammenhalt. Jene sind ein Seitenzweig

der Entwicklung, der selbständig und unter besonderen Bedingungen entstand; diese knüpft an Giotto

an und ihr Ziel ist, die Tradition zum Ausdruck von Motiven der Bodenformen gefügig zu machen,

die sich im Raum ausbreiten und durch Verschiebung und Ueberschneidung charakterisirt werden.

Taddeo Gaddi kommt mit ihnen aus dem Vordergrunde nicht heraus; der Meister der Hiobslegende,

Agnolo Gaddi und die Späteren suchen aus ihnen raumgeschlossene Gebirgshintergründe aufzubauen.

Taddeo Gaddi löst die geschlossene Masse des Gebirges in selbständige Theile auf. Bald sind

es diagonal gestellte, schmale Streifen, die an ihrer Langseite senkrecht abfallen, die er ausspaltet,2

bald schiebt er aller-

lei kleinere Spitzen,

Höhenrücken, Fels-

hügel durcheinander

und lässt sie von einer

Schlucht durchqueren,

in der Hirten wan-

dern.3 Gaddis Felsen

und Berge sind zu

kleinlich, seine Anord-

nung zu wirr, als dass

die vielfältigen Ueber-

schneidungen zu ir-

gend einer Wirkung

in der Landschaft ge-

langen könnten.

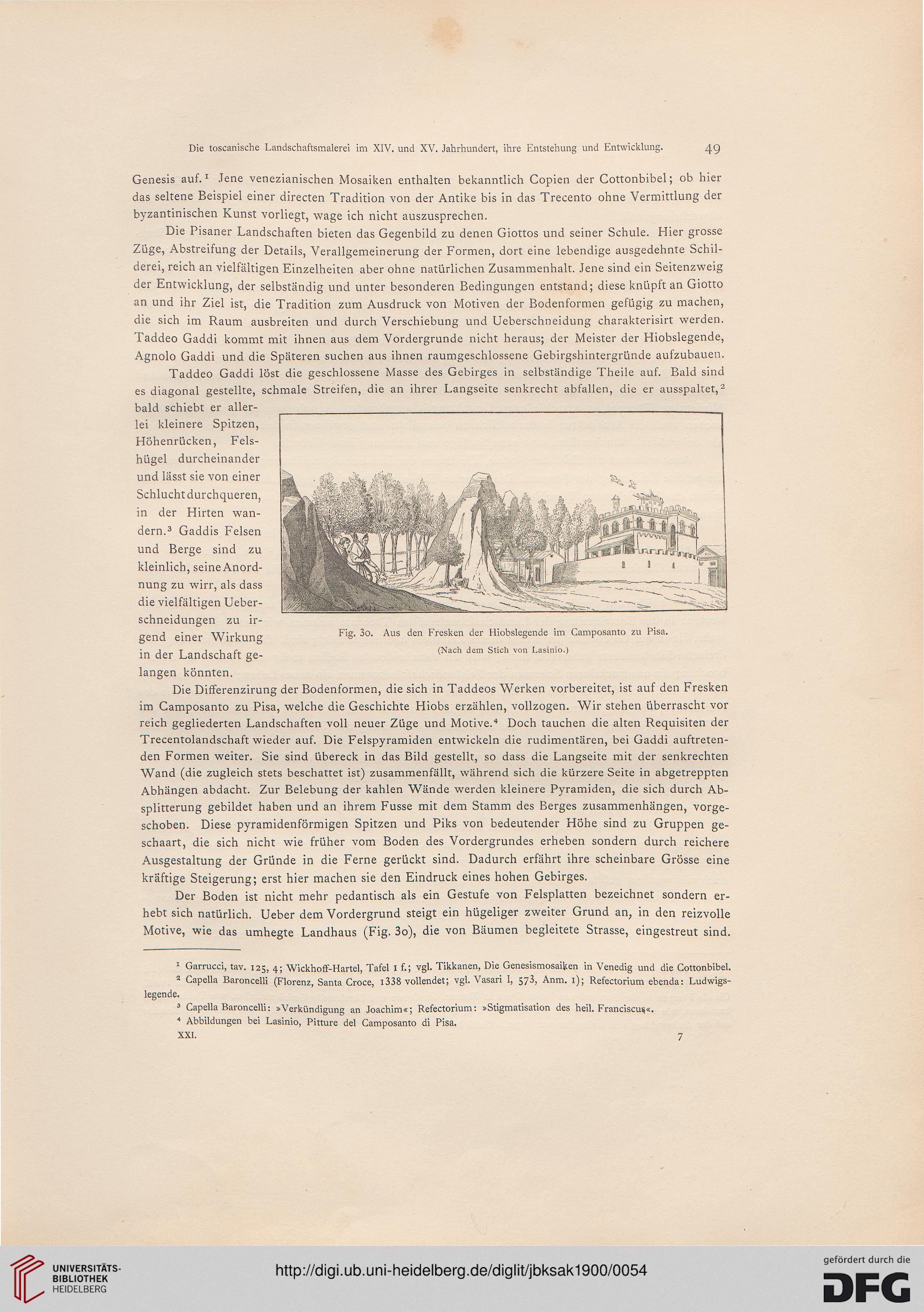

Die Differenzirung der Bodenformen, die sich in Taddeos Werken vorbereitet, ist auf den Fresken

im Camposanto zu Pisa, welche die Geschichte Hiobs erzählen, vollzogen. Wir stehen überrascht vor

reich gegliederten Landschaften voll neuer Züge und Motive.4 Doch tauchen die alten Requisiten der

Trecentolandschaft wieder auf. Die Felspyramiden entwickeln die rudimentären, bei Gaddi auftreten-

den Formen weiter. Sie sind übereck in das Bild gestellt, so dass die Langseite mit der senkrechten

Wand (die zugleich stets beschattet ist) zusammenfällt, während sich die kürzere Seite in abgetreppten

Abhängen abdacht. Zur Belebung der kahlen Wände werden kleinere Pyramiden, die sich durch Ab-

splitterung gebildet haben und an ihrem Fusse mit dem Stamm des Berges zusammenhängen, vorge-

schoben. Diese pyramidenförmigen Spitzen und Piks von bedeutender Höhe sind zu Gruppen ge-

schaart, die sich nicht wie früher vom Boden des Vordergrundes erheben sondern durch reichere

Ausgestaltung der Gründe in die Ferne gerückt sind. Dadurch erfährt ihre scheinbare Grösse eine

kräftige Steigerung; erst hier machen sie den Eindruck eines hohen Gebirges.

Der Boden ist nicht mehr pedantisch als ein Gestufe von Felsplatten bezeichnet sondern er-

hebt sich natürlich. Ueber dem Vordergrund steigt ein hügeliger zweiter Grund an, in den reizvolle

Motive, wie das umhegte Landhaus (Fig. 3o), die von Bäumen begleitete Strasse, eingestreut sind.

Fig. 3o. Aus den Fresken der Hiobslegende im Camposanto zu Pisa.

(Nach dem Stich von Lasinio.)

1 Garrucci, tav. 125, 4; Wickhoff-Hartel, Tafel I f.; vgl. Tikkanen, Die Genesismosaiken in Venedig und die Cottonbibel.

a Capella Baroncelli (Florenz, Santa Croce, i338 vollendet; vgl. Vasari I, 573, Anm. 1); Refectorium ebenda: Ludwigs-

legende.

3 Capella Baroncelli: »Verkündigung an Joachim«; Refectorium: »Stigmatisation des heil. Francisco«.

* Abbildungen bei Lasinio, Pitture del Camposanto di Pisa.

XXI. 7

49

Genesis auf.1 Jene venezianischen Mosaiken enthalten bekanntlich Copien der Cottonbibel; ob hier

das seltene Beispiel einer directen Tradition von der Antike bis in das Trecento ohne Vermittlung der

byzantinischen Kunst vorliegt, wage ich nicht auszusprechen.

Die Pisaner Landschaften bieten das Gegenbild zu denen Giottos und seiner Schule. Hier grosse

Züge, Abstreifung der Details, Verallgemeinerung der Formen, dort eine lebendige ausgedehnte Schil-

derei, reich an vielfältigen Einzelheiten aber ohne natürlichen Zusammenhalt. Jene sind ein Seitenzweig

der Entwicklung, der selbständig und unter besonderen Bedingungen entstand; diese knüpft an Giotto

an und ihr Ziel ist, die Tradition zum Ausdruck von Motiven der Bodenformen gefügig zu machen,

die sich im Raum ausbreiten und durch Verschiebung und Ueberschneidung charakterisirt werden.

Taddeo Gaddi kommt mit ihnen aus dem Vordergrunde nicht heraus; der Meister der Hiobslegende,

Agnolo Gaddi und die Späteren suchen aus ihnen raumgeschlossene Gebirgshintergründe aufzubauen.

Taddeo Gaddi löst die geschlossene Masse des Gebirges in selbständige Theile auf. Bald sind

es diagonal gestellte, schmale Streifen, die an ihrer Langseite senkrecht abfallen, die er ausspaltet,2

bald schiebt er aller-

lei kleinere Spitzen,

Höhenrücken, Fels-

hügel durcheinander

und lässt sie von einer

Schlucht durchqueren,

in der Hirten wan-

dern.3 Gaddis Felsen

und Berge sind zu

kleinlich, seine Anord-

nung zu wirr, als dass

die vielfältigen Ueber-

schneidungen zu ir-

gend einer Wirkung

in der Landschaft ge-

langen könnten.

Die Differenzirung der Bodenformen, die sich in Taddeos Werken vorbereitet, ist auf den Fresken

im Camposanto zu Pisa, welche die Geschichte Hiobs erzählen, vollzogen. Wir stehen überrascht vor

reich gegliederten Landschaften voll neuer Züge und Motive.4 Doch tauchen die alten Requisiten der

Trecentolandschaft wieder auf. Die Felspyramiden entwickeln die rudimentären, bei Gaddi auftreten-

den Formen weiter. Sie sind übereck in das Bild gestellt, so dass die Langseite mit der senkrechten

Wand (die zugleich stets beschattet ist) zusammenfällt, während sich die kürzere Seite in abgetreppten

Abhängen abdacht. Zur Belebung der kahlen Wände werden kleinere Pyramiden, die sich durch Ab-

splitterung gebildet haben und an ihrem Fusse mit dem Stamm des Berges zusammenhängen, vorge-

schoben. Diese pyramidenförmigen Spitzen und Piks von bedeutender Höhe sind zu Gruppen ge-

schaart, die sich nicht wie früher vom Boden des Vordergrundes erheben sondern durch reichere

Ausgestaltung der Gründe in die Ferne gerückt sind. Dadurch erfährt ihre scheinbare Grösse eine

kräftige Steigerung; erst hier machen sie den Eindruck eines hohen Gebirges.

Der Boden ist nicht mehr pedantisch als ein Gestufe von Felsplatten bezeichnet sondern er-

hebt sich natürlich. Ueber dem Vordergrund steigt ein hügeliger zweiter Grund an, in den reizvolle

Motive, wie das umhegte Landhaus (Fig. 3o), die von Bäumen begleitete Strasse, eingestreut sind.

Fig. 3o. Aus den Fresken der Hiobslegende im Camposanto zu Pisa.

(Nach dem Stich von Lasinio.)

1 Garrucci, tav. 125, 4; Wickhoff-Hartel, Tafel I f.; vgl. Tikkanen, Die Genesismosaiken in Venedig und die Cottonbibel.

a Capella Baroncelli (Florenz, Santa Croce, i338 vollendet; vgl. Vasari I, 573, Anm. 1); Refectorium ebenda: Ludwigs-

legende.

3 Capella Baroncelli: »Verkündigung an Joachim«; Refectorium: »Stigmatisation des heil. Francisco«.

* Abbildungen bei Lasinio, Pitture del Camposanto di Pisa.

XXI. 7