Die toscanische Landschaftsmalerei im XIV. und XV. Jahrhundert, ihre Entstehung und Entwicklung.

79

grund bleibt neutral, damit er den Blick nicht ablenke; zuweilen ist nur die Ferne als Ausblick über die

Höhen nah dem Horizonte von hohem Standpunkte gegeben (»Madonna mit Heiligen«, Uffizien, Fig. 46;

»Vision des heil. Bernhard«, München, Pinakothek). Vordergrundmotive wie Pinturicchios abenteuer-

liche Felsgebilde fehlen. Der Blick in die Ferne bleibt stets frei und wird auch nicht durch dichte Baum-

kronen verstellt (Peruginos Bäume sind zartlaubig und durchsichtig, stehen auch nie in der Mitte

sondern stets am Rande). Jede auffallendere Ueberschneidung, jede heftigere Belebung und Wendung

der Linien wird von ihm vermieden; seine Landschaften athmen Stille, Frieden, Abgeschiedenheit. Die

Städte liegen meist im Dunkel und sind halb versteckt; die Villen und Landhäuser, die belebten Strassen

und Flüsse, die Merkzeichen der Umgegend von Florenz, sind aus seinen Landschaften verbannt.

Pinturicchio hatte die Stimmung, die in seinen Motiven lag, wohl zu entwickeln verstanden;

aber die feine Abtönung der Gründe von dem kräftigen Braun und Grün des Vordergrundes über

dunklere blaue und blaugraue Tinten zu einer fast farblosen Ferne, ursprünglich eine Spätabend-

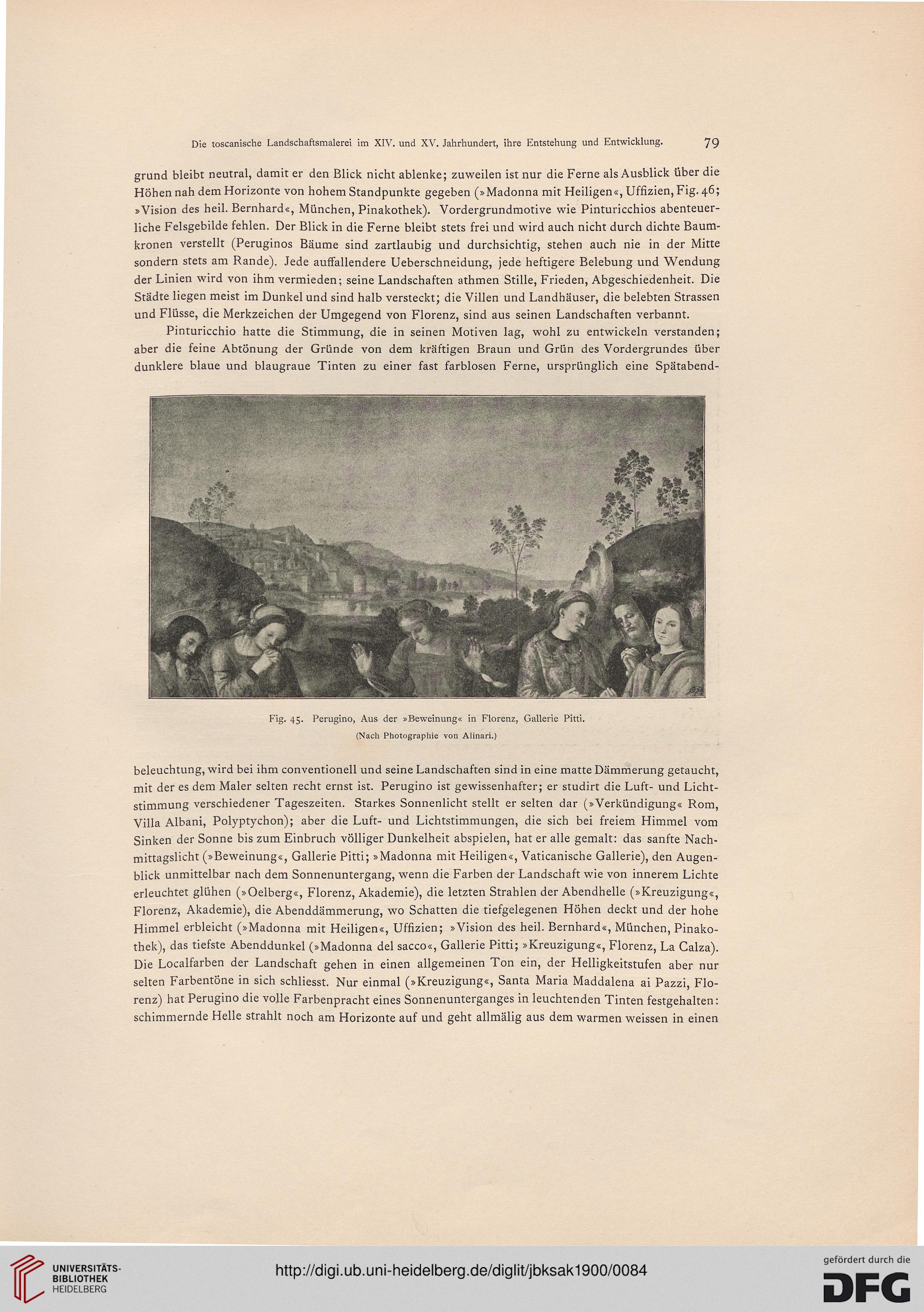

Fig. 45. Perugino, Aus der »Beweinung« in Florenz, Gallerie Pitti.

(Nach Photographie von Alinari.)

beleuchtung, wird bei ihm conventionell und seine Landschaften sind in eine matte Dämmerung getaucht,

mit der es dem Maler selten recht ernst ist, Perugino ist gewissenhafter; er studirt die Luft- und Licht-

stimmung verschiedener Tageszeiten. Starkes Sonnenlicht stellt er selten dar (»Verkündigung« Rom,

Villa Albani, Polyptychon); aber die Luft- und Lichtstimmungen, die sich bei freiem Himmel vom

Sinken der Sonne bis zum Einbruch völliger Dunkelheit abspielen, hat er alle gemalt: das sanfte Nach-

mittagslicht (»Beweinung«, Gallerie Pitti; »Madonna mit Heiligen«, Vaticanische Gallerie), den Augen-

blick unmittelbar nach dem Sonnenuntergang, wenn die Farben der Landschaft wie von innerem Lichte

erleuchtet glühen (»Oelberg«, Florenz, Akademie), die letzten Strahlen der Abendhelle (»Kreuzigung«,

Florenz, Akademie), die Abenddämmerung, wo Schatten die tiefgelegenen Höhen deckt und der hohe

Himmel erbleicht (»Madonna mit Heiligen«, Uffizien; »Vision des heil. Bernhard«, München, Pinako-

thek), das tiefste Abenddunkel (»Madonna del sacco«, Gallerie Pitti; »Kreuzigung«, Florenz, La Calza).

Die Localfarben der Landschaft gehen in einen allgemeinen Ton ein, der Helligkeitstufen aber nur

selten Farbentöne in sich schliesst. Nur einmal (»Kreuzigung«, Santa M aria Maddalena ai Pazzi, Flo-

renz) hat Perugino die volle Farbenpracht eines Sonnenunterganges in leuchtenden Tinten festgehalten:

schimmernde Helle strahlt noch am Horizonte auf und geht allmälig aus dem warmen weissen in einen

79

grund bleibt neutral, damit er den Blick nicht ablenke; zuweilen ist nur die Ferne als Ausblick über die

Höhen nah dem Horizonte von hohem Standpunkte gegeben (»Madonna mit Heiligen«, Uffizien, Fig. 46;

»Vision des heil. Bernhard«, München, Pinakothek). Vordergrundmotive wie Pinturicchios abenteuer-

liche Felsgebilde fehlen. Der Blick in die Ferne bleibt stets frei und wird auch nicht durch dichte Baum-

kronen verstellt (Peruginos Bäume sind zartlaubig und durchsichtig, stehen auch nie in der Mitte

sondern stets am Rande). Jede auffallendere Ueberschneidung, jede heftigere Belebung und Wendung

der Linien wird von ihm vermieden; seine Landschaften athmen Stille, Frieden, Abgeschiedenheit. Die

Städte liegen meist im Dunkel und sind halb versteckt; die Villen und Landhäuser, die belebten Strassen

und Flüsse, die Merkzeichen der Umgegend von Florenz, sind aus seinen Landschaften verbannt.

Pinturicchio hatte die Stimmung, die in seinen Motiven lag, wohl zu entwickeln verstanden;

aber die feine Abtönung der Gründe von dem kräftigen Braun und Grün des Vordergrundes über

dunklere blaue und blaugraue Tinten zu einer fast farblosen Ferne, ursprünglich eine Spätabend-

Fig. 45. Perugino, Aus der »Beweinung« in Florenz, Gallerie Pitti.

(Nach Photographie von Alinari.)

beleuchtung, wird bei ihm conventionell und seine Landschaften sind in eine matte Dämmerung getaucht,

mit der es dem Maler selten recht ernst ist, Perugino ist gewissenhafter; er studirt die Luft- und Licht-

stimmung verschiedener Tageszeiten. Starkes Sonnenlicht stellt er selten dar (»Verkündigung« Rom,

Villa Albani, Polyptychon); aber die Luft- und Lichtstimmungen, die sich bei freiem Himmel vom

Sinken der Sonne bis zum Einbruch völliger Dunkelheit abspielen, hat er alle gemalt: das sanfte Nach-

mittagslicht (»Beweinung«, Gallerie Pitti; »Madonna mit Heiligen«, Vaticanische Gallerie), den Augen-

blick unmittelbar nach dem Sonnenuntergang, wenn die Farben der Landschaft wie von innerem Lichte

erleuchtet glühen (»Oelberg«, Florenz, Akademie), die letzten Strahlen der Abendhelle (»Kreuzigung«,

Florenz, Akademie), die Abenddämmerung, wo Schatten die tiefgelegenen Höhen deckt und der hohe

Himmel erbleicht (»Madonna mit Heiligen«, Uffizien; »Vision des heil. Bernhard«, München, Pinako-

thek), das tiefste Abenddunkel (»Madonna del sacco«, Gallerie Pitti; »Kreuzigung«, Florenz, La Calza).

Die Localfarben der Landschaft gehen in einen allgemeinen Ton ein, der Helligkeitstufen aber nur

selten Farbentöne in sich schliesst. Nur einmal (»Kreuzigung«, Santa M aria Maddalena ai Pazzi, Flo-

renz) hat Perugino die volle Farbenpracht eines Sonnenunterganges in leuchtenden Tinten festgehalten:

schimmernde Helle strahlt noch am Horizonte auf und geht allmälig aus dem warmen weissen in einen