Typen der Wiener Genesis auf byzantinischen Elfenbeinreliefs.

95

sehr ähnlich. Verschieden ist dagegen die Form des Sitzes. Die Miniatur zeigt einen Klappstuhl mit

Rücken- und Armlehne, wie er in frühchristlichen Monumenten nicht selten ist,1 das Relief einen

polsterbelegten Sessel mit hoher steiler Rücklehne und einem Fussschemel davor. Ein gleichartiger

Polstersitz, allerdings ohne die Lehne, findet sich in vielen anderen Bildern der Genesis und einige

Male weist er auch hier dieselben kegelförmigen Füsse auf wie im Relief. Wir haben in diesem Sitz

eine späte Form des Biselliums zuerkennen.2 Die

hohe Lehne ist eine Zuthat des byzantinischen Künst-

lers, dem Lehnen dieser Art an den Thronen der

Christus- und Muttergottesbilder vertraut waren.

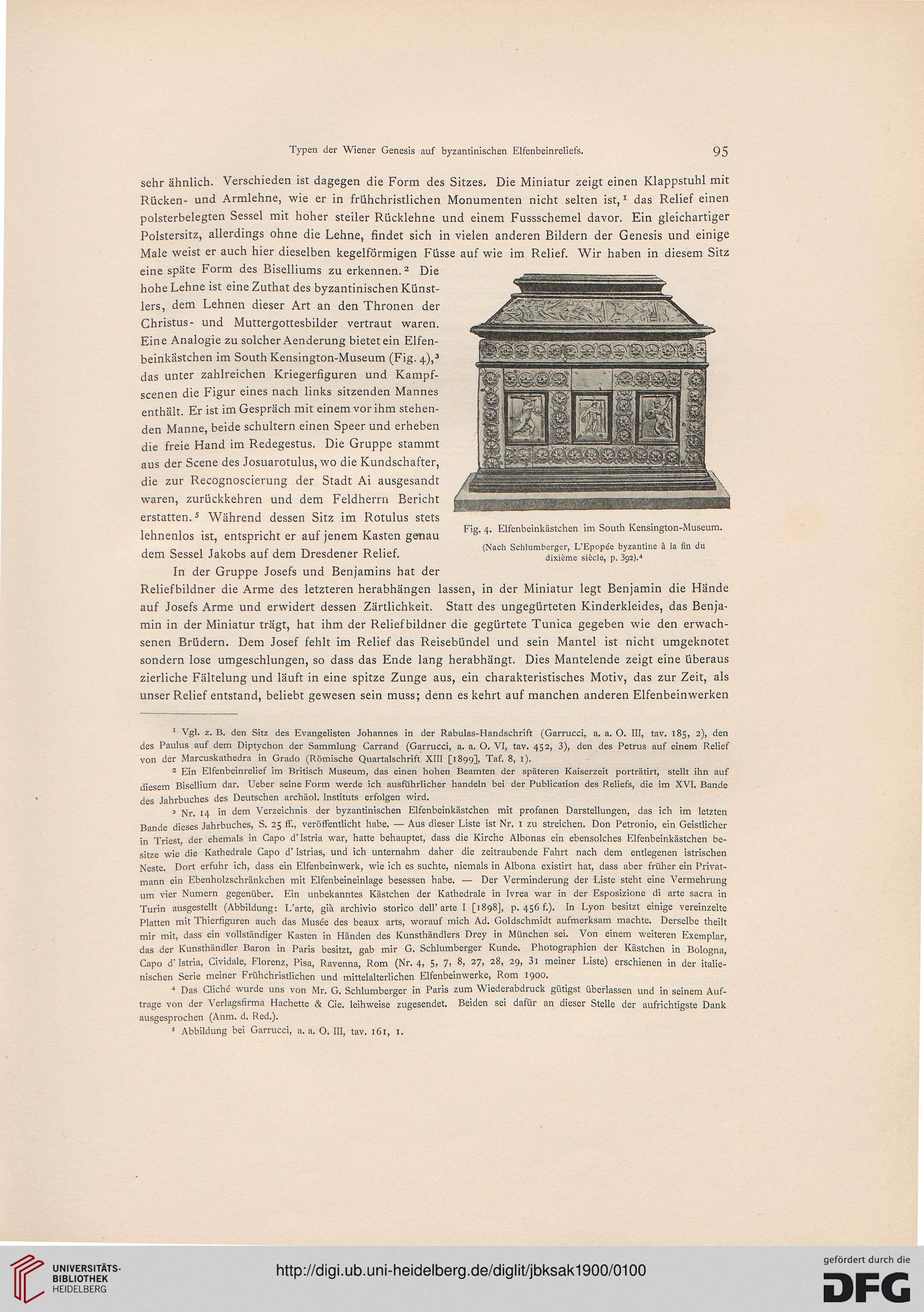

Eine Analogie zu solcher Aenderung bietet ein Elfen-

beinkästchen im South Kensington-Museum (Fig. 4),3

das unter zahlreichen Kriegerfiguren und Kampf-

scenen die Figur eines nach links sitzenden Mannes

enthält. Er ist im Gespräch mit einem vor ihm stehen-

den Manne, beide schultern einen Speer und erheben

die freie Hand im Redegestus. Die Gruppe stammt

aus der Scene des Josuarotulus, wo die Kundschafter,

die zur Recognoscierung der Stadt Ai ausgesandt

waren, zurückkehren und dem Feldherrn Bericht

erstatten.5 Während dessen Sitz im Rotulus stets

lehnenlos ist, entspricht er auf jenem Kasten genau

dem Sessel Jakobs auf dem Dresdener Relief.

In der Gruppe Josefs und Benjamins hat der

Reliefbildner die Arme des letzteren herabhängen lassen, in der Miniatur legt Benjamin die Hände

auf Josefs Arme und erwidert dessen Zärtlichkeit. Statt des ungegürteten Kinderkleides, das Benja-

min in der Miniatur trägt, hat ihm der Relief bildner die gegürtete Tunica gegeben wie den erwach-

senen Brüdern. Dem Josef fehlt im Relief das Reisebündel und sein Mantel ist nicht umgeknotet

sondern lose umgeschlungen, so dass das Ende lang herabhängt. Dies Mantelende zeigt eine überaus

zierliche Fältelung und läuft in eine spitze Zunge aus, ein charakteristisches Motiv, das zur Zeit, als

unser Relief entstand, beliebt gewesen sein muss; denn es kehrt auf manchen anderen Elfenbeinwerken

1 Vgl. z. B. den Sitz des Evangelisten Johannes in der Rabulas-Handschrift (Garrucci, a. a. O. III, tav. 185, 2), den

des Paulus auf dem Diptychon der Sammlung Carrand (Garrucci, a. a. O. VI, tav. 452, 3), den des Petrus auf einem Relief

von der Marcuskafhedra in Grado (Römische Quartalschrift XIII [1899], Taf. 8, 1).

2 Ein Elfenbeinrelief im Britisch Museum, das einen hohen Beamten der späteren Kaiserzeit porträtirt, stellt ihn auf

diesem Bisellium dar. Ueber seine Form werde ich ausführlicher handeln bei der Publication des Reliefs, die im XVI. Bande

des Jahrbuches des Deutschen archäol. Instituts erfolgen wird.

3 Nr. 14 in dem Verzeichnis der byzantinischen Elfenbeinkästchen mit profanen Darstellungen, das ich im letzten

Bande dieses Jahrbuches, S. 25 ff., veröffentlicht habe. — Aus dieser Liste ist Nr. 1 zu streichen. Don Petronio, ein Geistlicher

in Triest, der ehemals in Capo d'Istria war, hatte behauptet, dass die Kirche Albonas ein ebensolches Elfenbeinkästchen be-

sitze wie die Kathedrale Capo d' Istrias, und ich unternahm daher die zeitraubende Fahrt nach dem entlegenen istrischen

Neste. Dort erfuhr ich, dass ein Elfenbeinwerk, wie ich es suchte, niemals in Albona existirt hat, dass aber früher ein Privat-

mann ein Ebenholzschränkchen mit Elfenbeineinlage besessen habe. — Der Verminderung der Liste steht eine Vermehrung

um vier Numern gegenüber. Ein unbekanntes Kästchen der Kathedrale in Ivrea war in der Esposizione di arte sacra in

Turin ausgestellt (Abbildung: L'arte, giä archivio storico dell' arte I [1898], p. 456 f.). In Lyon besitzt einige vereinzelte

Platten mit Thierfiguren auch das Musee des beaux arts, worauf mich Ad. Goldschmidt aufmerksam machte. Derselbe theilt

mir mit, dass ein vollständiger Kasten in Händen des Kunsthändlers Drey in München sei. Von einem weiteren Exemplar,

das der Kunsthändler Baron in Paris besitzt, gab mir G. Schlumberger Kunde. Photographien der Kästchen in Bologna,

Capo d' Istria, Cividale, Florenz, Pisa, Ravenna, Rom (Nr. 4, 5> 7. 8> 27, 2&> 29> 3l meiner Liste) erschienen in der italie-

nischen Serie meiner Frühchristlichen und mittelalterlichen Elfenbeinwerke, Rom 1900.

4 Das Clich-d wurde uns von Mr. G. Schlumberger in Paris zum Wiederabdruck gütigst überlassen und in seinem Auf-

trage von der Verlagsfirma Hachette & Cie. leihweise zugesendet. Beiden sei dafür an dieser Stelle der aufrichtigste Dank

ausgesprochen (Anm. d. Red.).

5 Abbildung bei Garrucci, a. a. O. III, tav. 161, I.

95

sehr ähnlich. Verschieden ist dagegen die Form des Sitzes. Die Miniatur zeigt einen Klappstuhl mit

Rücken- und Armlehne, wie er in frühchristlichen Monumenten nicht selten ist,1 das Relief einen

polsterbelegten Sessel mit hoher steiler Rücklehne und einem Fussschemel davor. Ein gleichartiger

Polstersitz, allerdings ohne die Lehne, findet sich in vielen anderen Bildern der Genesis und einige

Male weist er auch hier dieselben kegelförmigen Füsse auf wie im Relief. Wir haben in diesem Sitz

eine späte Form des Biselliums zuerkennen.2 Die

hohe Lehne ist eine Zuthat des byzantinischen Künst-

lers, dem Lehnen dieser Art an den Thronen der

Christus- und Muttergottesbilder vertraut waren.

Eine Analogie zu solcher Aenderung bietet ein Elfen-

beinkästchen im South Kensington-Museum (Fig. 4),3

das unter zahlreichen Kriegerfiguren und Kampf-

scenen die Figur eines nach links sitzenden Mannes

enthält. Er ist im Gespräch mit einem vor ihm stehen-

den Manne, beide schultern einen Speer und erheben

die freie Hand im Redegestus. Die Gruppe stammt

aus der Scene des Josuarotulus, wo die Kundschafter,

die zur Recognoscierung der Stadt Ai ausgesandt

waren, zurückkehren und dem Feldherrn Bericht

erstatten.5 Während dessen Sitz im Rotulus stets

lehnenlos ist, entspricht er auf jenem Kasten genau

dem Sessel Jakobs auf dem Dresdener Relief.

In der Gruppe Josefs und Benjamins hat der

Reliefbildner die Arme des letzteren herabhängen lassen, in der Miniatur legt Benjamin die Hände

auf Josefs Arme und erwidert dessen Zärtlichkeit. Statt des ungegürteten Kinderkleides, das Benja-

min in der Miniatur trägt, hat ihm der Relief bildner die gegürtete Tunica gegeben wie den erwach-

senen Brüdern. Dem Josef fehlt im Relief das Reisebündel und sein Mantel ist nicht umgeknotet

sondern lose umgeschlungen, so dass das Ende lang herabhängt. Dies Mantelende zeigt eine überaus

zierliche Fältelung und läuft in eine spitze Zunge aus, ein charakteristisches Motiv, das zur Zeit, als

unser Relief entstand, beliebt gewesen sein muss; denn es kehrt auf manchen anderen Elfenbeinwerken

1 Vgl. z. B. den Sitz des Evangelisten Johannes in der Rabulas-Handschrift (Garrucci, a. a. O. III, tav. 185, 2), den

des Paulus auf dem Diptychon der Sammlung Carrand (Garrucci, a. a. O. VI, tav. 452, 3), den des Petrus auf einem Relief

von der Marcuskafhedra in Grado (Römische Quartalschrift XIII [1899], Taf. 8, 1).

2 Ein Elfenbeinrelief im Britisch Museum, das einen hohen Beamten der späteren Kaiserzeit porträtirt, stellt ihn auf

diesem Bisellium dar. Ueber seine Form werde ich ausführlicher handeln bei der Publication des Reliefs, die im XVI. Bande

des Jahrbuches des Deutschen archäol. Instituts erfolgen wird.

3 Nr. 14 in dem Verzeichnis der byzantinischen Elfenbeinkästchen mit profanen Darstellungen, das ich im letzten

Bande dieses Jahrbuches, S. 25 ff., veröffentlicht habe. — Aus dieser Liste ist Nr. 1 zu streichen. Don Petronio, ein Geistlicher

in Triest, der ehemals in Capo d'Istria war, hatte behauptet, dass die Kirche Albonas ein ebensolches Elfenbeinkästchen be-

sitze wie die Kathedrale Capo d' Istrias, und ich unternahm daher die zeitraubende Fahrt nach dem entlegenen istrischen

Neste. Dort erfuhr ich, dass ein Elfenbeinwerk, wie ich es suchte, niemals in Albona existirt hat, dass aber früher ein Privat-

mann ein Ebenholzschränkchen mit Elfenbeineinlage besessen habe. — Der Verminderung der Liste steht eine Vermehrung

um vier Numern gegenüber. Ein unbekanntes Kästchen der Kathedrale in Ivrea war in der Esposizione di arte sacra in

Turin ausgestellt (Abbildung: L'arte, giä archivio storico dell' arte I [1898], p. 456 f.). In Lyon besitzt einige vereinzelte

Platten mit Thierfiguren auch das Musee des beaux arts, worauf mich Ad. Goldschmidt aufmerksam machte. Derselbe theilt

mir mit, dass ein vollständiger Kasten in Händen des Kunsthändlers Drey in München sei. Von einem weiteren Exemplar,

das der Kunsthändler Baron in Paris besitzt, gab mir G. Schlumberger Kunde. Photographien der Kästchen in Bologna,

Capo d' Istria, Cividale, Florenz, Pisa, Ravenna, Rom (Nr. 4, 5> 7. 8> 27, 2&> 29> 3l meiner Liste) erschienen in der italie-

nischen Serie meiner Frühchristlichen und mittelalterlichen Elfenbeinwerke, Rom 1900.

4 Das Clich-d wurde uns von Mr. G. Schlumberger in Paris zum Wiederabdruck gütigst überlassen und in seinem Auf-

trage von der Verlagsfirma Hachette & Cie. leihweise zugesendet. Beiden sei dafür an dieser Stelle der aufrichtigste Dank

ausgesprochen (Anm. d. Red.).

5 Abbildung bei Garrucci, a. a. O. III, tav. 161, I.