96

Hans Graeven.

wieder, z. B. beim Johannes der Anastasisdarstellung, die ich im vorigen Bande des Jahrbuches publi-

cirt habe.1 Zu erklären ist diese Bildung des Mantels aus der Nachbildung antiker Figuren, deren

Mantelzipfel mit bleiernen Eicheln beschwert waren.

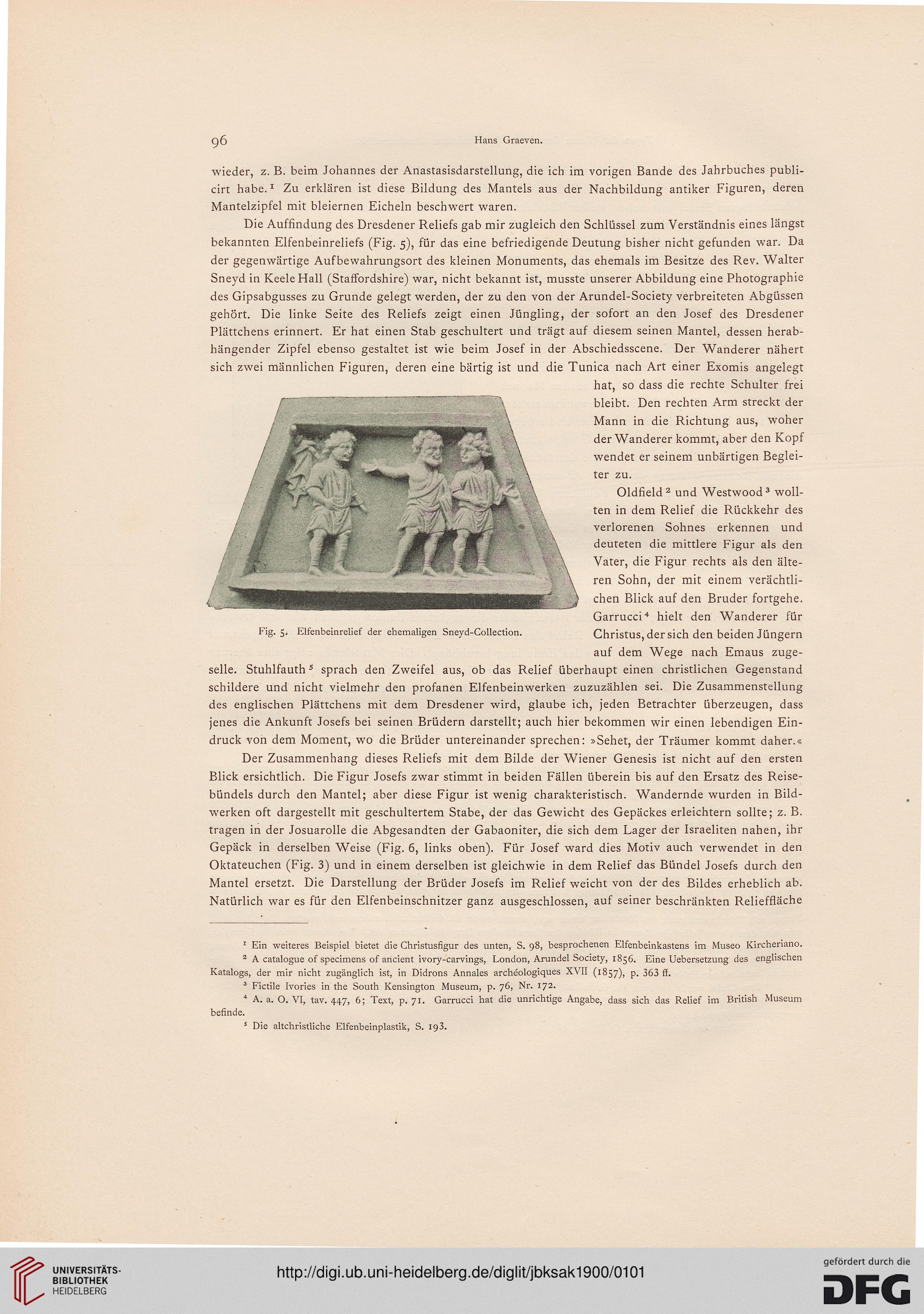

Die Auffindung des Dresdener Reliefs gab mir zugleich den Schlüssel zum Verständnis eines längst

bekannten Elfenbeinreliefs (Fig. 5), für das eine befriedigende Deutung bisher nicht gefunden war. Da

der gegenwärtige Aufbewahrungsort des kleinen Monuments, das ehemals im Besitze des Rev. Walter

Sneyd in KeeleHall (Staffordshire) war, nicht bekannt ist, musste unserer Abbildung eine Photographie

des Gipsabgusses zu Grunde gelegt werden, der zu den von der Arundel-Society verbreiteten Abgüssen

gehört. Die linke Seite des Reliefs zeigt einen Jüngling, der sofort an den Josef des Dresdener

Plättchens erinnert. Er hat einen Stab geschultert und trägt auf diesem seinen Mantel, dessen herab-

hängender Zipfel ebenso gestaltet ist wie beim Josef in der Abschiedsscene. Der Wanderer nähert

sich zwei männlichen Figuren, deren eine bärtig ist und die Tunica nach Art einer Exomis angelegt

hat, so dass die rechte Schulter frei

bleibt. Den rechten Arm streckt der

Mann in die Richtung aus, woher

der Wanderer kommt, aber den Kopf

wendet er seinem unbärtigen Beglei-

ter zu.

Oldfield2 und Westwood3 woll-

ten in dem Relief die Rückkehr des

verlorenen Sohnes erkennen und

deuteten die mittlere Figur als den

Vater, die Figur rechts als den älte-

ren Sohn, der mit einem verächtli-

chen Blick auf den Bruder fortgehe.

Garrucci4 hielt den Wanderer für

Christus, der sich den beiden Jüngern

auf dem Wege nach Emaus zuge-

selle. Stuhlfauth5 sprach den Zweifel aus, ob das Relief überhaupt einen christlichen Gegenstand

schildere und nicht vielmehr den profanen Elfenbeinwerken zuzuzählen sei. Die Zusammenstellung

des englischen Plättchens mit dem Dresdener wird, glaube ich, jeden Betrachter überzeugen, dass

jenes die Ankunft Josefs bei seinen Brüdern darstellt; auch hier bekommen wir einen lebendigen Ein-

druck von dem Moment, wo die Brüder untereinander sprechen: »Sehet, der Träumer kommt daher.«

Der Zusammenhang dieses Reliefs mit dem Bilde der Wiener Genesis ist nicht auf den ersten

Blick ersichtlich. Die Figur Josefs zwar stimmt in beiden Fällen überein bis auf den Ersatz des Reise-

bündels durch den Mantel; aber diese Figur ist wenig charakteristisch. Wandernde wurden in Bild-

werken oft dargestellt mit geschultertem Stabe, der das Gewicht des Gepäckes erleichtern sollte; z. B.

tragen in der Josuarolle die Abgesandten der Gabaoniter, die sich dem Lager der Israeliten nahen, ihr

Gepäck in derselben Weise (Fig. 6, links oben). Für Josef ward dies Motiv auch verwendet in den

Oktateuchen (Fig. 3) und in einem derselben ist gleichwie in dem Relief das Bündel Josefs durch den

Mantel ersetzt. Die Darstellung der Brüder Josefs im Relief weicht von der des Bildes erheblich ab.

Natürlich war es für den Elfenbeinschnitzer ganz ausgeschlossen, auf seiner beschränkten Relieffläche

Fig. 5. Elfenbeinrelief der ehemaligen Sneyd-Collection.

1 Ein weiteres Beispiel bietet die Christusfigur des unten, S. 98, besprochenen Elfenbeinkastens im Museo Kircheriano.

2 A catalogue of specimens of ancient ivory-carvings, London, Arundel Society, 1856. Eine Uebersetzung des englischen

Katalogs, der mir nicht zugänglich ist, in Didrons Annales archeologiques XVII (1857), p. 363 ff.

3 Fictile Ivories in the South Kensington Museum, p. 76, Nr. 172.

4 A. a. O. VI, tav. 447, 6; Text, p. 71. Garrucci hat die unrichtige Angabe, dass sich das Relief im British Museum

befinde.

s Die altchristliche Elfenbeinplastik, S. 193.

Hans Graeven.

wieder, z. B. beim Johannes der Anastasisdarstellung, die ich im vorigen Bande des Jahrbuches publi-

cirt habe.1 Zu erklären ist diese Bildung des Mantels aus der Nachbildung antiker Figuren, deren

Mantelzipfel mit bleiernen Eicheln beschwert waren.

Die Auffindung des Dresdener Reliefs gab mir zugleich den Schlüssel zum Verständnis eines längst

bekannten Elfenbeinreliefs (Fig. 5), für das eine befriedigende Deutung bisher nicht gefunden war. Da

der gegenwärtige Aufbewahrungsort des kleinen Monuments, das ehemals im Besitze des Rev. Walter

Sneyd in KeeleHall (Staffordshire) war, nicht bekannt ist, musste unserer Abbildung eine Photographie

des Gipsabgusses zu Grunde gelegt werden, der zu den von der Arundel-Society verbreiteten Abgüssen

gehört. Die linke Seite des Reliefs zeigt einen Jüngling, der sofort an den Josef des Dresdener

Plättchens erinnert. Er hat einen Stab geschultert und trägt auf diesem seinen Mantel, dessen herab-

hängender Zipfel ebenso gestaltet ist wie beim Josef in der Abschiedsscene. Der Wanderer nähert

sich zwei männlichen Figuren, deren eine bärtig ist und die Tunica nach Art einer Exomis angelegt

hat, so dass die rechte Schulter frei

bleibt. Den rechten Arm streckt der

Mann in die Richtung aus, woher

der Wanderer kommt, aber den Kopf

wendet er seinem unbärtigen Beglei-

ter zu.

Oldfield2 und Westwood3 woll-

ten in dem Relief die Rückkehr des

verlorenen Sohnes erkennen und

deuteten die mittlere Figur als den

Vater, die Figur rechts als den älte-

ren Sohn, der mit einem verächtli-

chen Blick auf den Bruder fortgehe.

Garrucci4 hielt den Wanderer für

Christus, der sich den beiden Jüngern

auf dem Wege nach Emaus zuge-

selle. Stuhlfauth5 sprach den Zweifel aus, ob das Relief überhaupt einen christlichen Gegenstand

schildere und nicht vielmehr den profanen Elfenbeinwerken zuzuzählen sei. Die Zusammenstellung

des englischen Plättchens mit dem Dresdener wird, glaube ich, jeden Betrachter überzeugen, dass

jenes die Ankunft Josefs bei seinen Brüdern darstellt; auch hier bekommen wir einen lebendigen Ein-

druck von dem Moment, wo die Brüder untereinander sprechen: »Sehet, der Träumer kommt daher.«

Der Zusammenhang dieses Reliefs mit dem Bilde der Wiener Genesis ist nicht auf den ersten

Blick ersichtlich. Die Figur Josefs zwar stimmt in beiden Fällen überein bis auf den Ersatz des Reise-

bündels durch den Mantel; aber diese Figur ist wenig charakteristisch. Wandernde wurden in Bild-

werken oft dargestellt mit geschultertem Stabe, der das Gewicht des Gepäckes erleichtern sollte; z. B.

tragen in der Josuarolle die Abgesandten der Gabaoniter, die sich dem Lager der Israeliten nahen, ihr

Gepäck in derselben Weise (Fig. 6, links oben). Für Josef ward dies Motiv auch verwendet in den

Oktateuchen (Fig. 3) und in einem derselben ist gleichwie in dem Relief das Bündel Josefs durch den

Mantel ersetzt. Die Darstellung der Brüder Josefs im Relief weicht von der des Bildes erheblich ab.

Natürlich war es für den Elfenbeinschnitzer ganz ausgeschlossen, auf seiner beschränkten Relieffläche

Fig. 5. Elfenbeinrelief der ehemaligen Sneyd-Collection.

1 Ein weiteres Beispiel bietet die Christusfigur des unten, S. 98, besprochenen Elfenbeinkastens im Museo Kircheriano.

2 A catalogue of specimens of ancient ivory-carvings, London, Arundel Society, 1856. Eine Uebersetzung des englischen

Katalogs, der mir nicht zugänglich ist, in Didrons Annales archeologiques XVII (1857), p. 363 ff.

3 Fictile Ivories in the South Kensington Museum, p. 76, Nr. 172.

4 A. a. O. VI, tav. 447, 6; Text, p. 71. Garrucci hat die unrichtige Angabe, dass sich das Relief im British Museum

befinde.

s Die altchristliche Elfenbeinplastik, S. 193.