234

Hermann Julius Hermann.

Erklärung allzu gekünstelt, zumal die Gruppe der Leichen auf dem Boden den Zusammenhang mit den

Trionfidarstellungen, die sich in dieser Auffassung in niederländisch-französischen Livres d'heures oft

finden, hinlänglich erklärt. Dazu kommt, dass das Officium, wie aus dem stilistischen Zusammenhang

mit dem Breviarium Ercoles I. und aus den oben erwähnten inneren Gründen erhellt, keinesfalls für Re-

nata sondern sicher für Alfonso, und zwar um 1510, ausgeführt wurde, so dass damit eine Beziehung

auf Clemens VII., der erst 1523 den Thron bestieg, von vorneherein ausgeschlossen ist. Dem Officium

mortuorum entsprechend, schmückt auch das folgende Titelblatt (f. 94) eine Randleiste aus Perlen, Blu-

men, Gemmen, Emblemen auf schwarzem Grunde; in Medaillons findet sich die Aufschrift: »memento

homo — quia cinis ex (sie!) et cinerem reverteris«; in der Randleiste unten phantastische Monstren,

von denen eines einen gehörnten Todtenkopf hat; auch in der Initiale D ein Skelet (Fig. 90).

Zwischen f. 119' und f. 120 befand sich, wie aus dem folgenden Titelblatt (f. 120) hervorgeht, die Agramer Mi-

niatur1 Passepartout G, Nr. 4 (officium de saneta cruce), welche den Gekreuzigten zwischen

Maria und Johannes darstellt, während Magdalena das Kreuz umfasst (Taf. XXXII, 6). Den Hintergrund

zu dieser Scene, die sich durch höchst edle Auffassung auszeichnet, bildet eine reizende Flussland-

schaft mit einer ummauerten Stadt; in weiter Ferne ein Berg, den eine Burg krönt.

Die folgende Miniatur (f. 120) mit der Madonna mit dem Kreuz in der Initiale D zeigt in den Me-

daillons der Randleiste die Aufschriften: (links) »ave crus (sie!) spes unica« und (rechts) »hoc passio-

nis tempore«, wodurch die Eingliederung der Agramer Miniatur an dieser Stelle sichergestellt ist.

Zwischen f. 122'und f. 123 befand sich vor dem Officium saneti spiritus die Agramer Miniatur, Passe-

partout H, Nr. 3, welche die Herabkunft des heiligen Geistes darstellt (Fig. 88), der in einer Wolken-

glorie auf die in einer Halle versammelten Apostel und Maria niederschwebt; in der Composition

der berühmten Miniatur des Antonio da Monza verwandt. Auf der Bank, auf der die Apostel

sitzen, steht vorne die Aufschrift: »Spiritus sanetus descendet super nos.« Auch das Initialbild der

folgenden Miniatur (f. 123) stellt die Taube des heiligen Geistes dar.

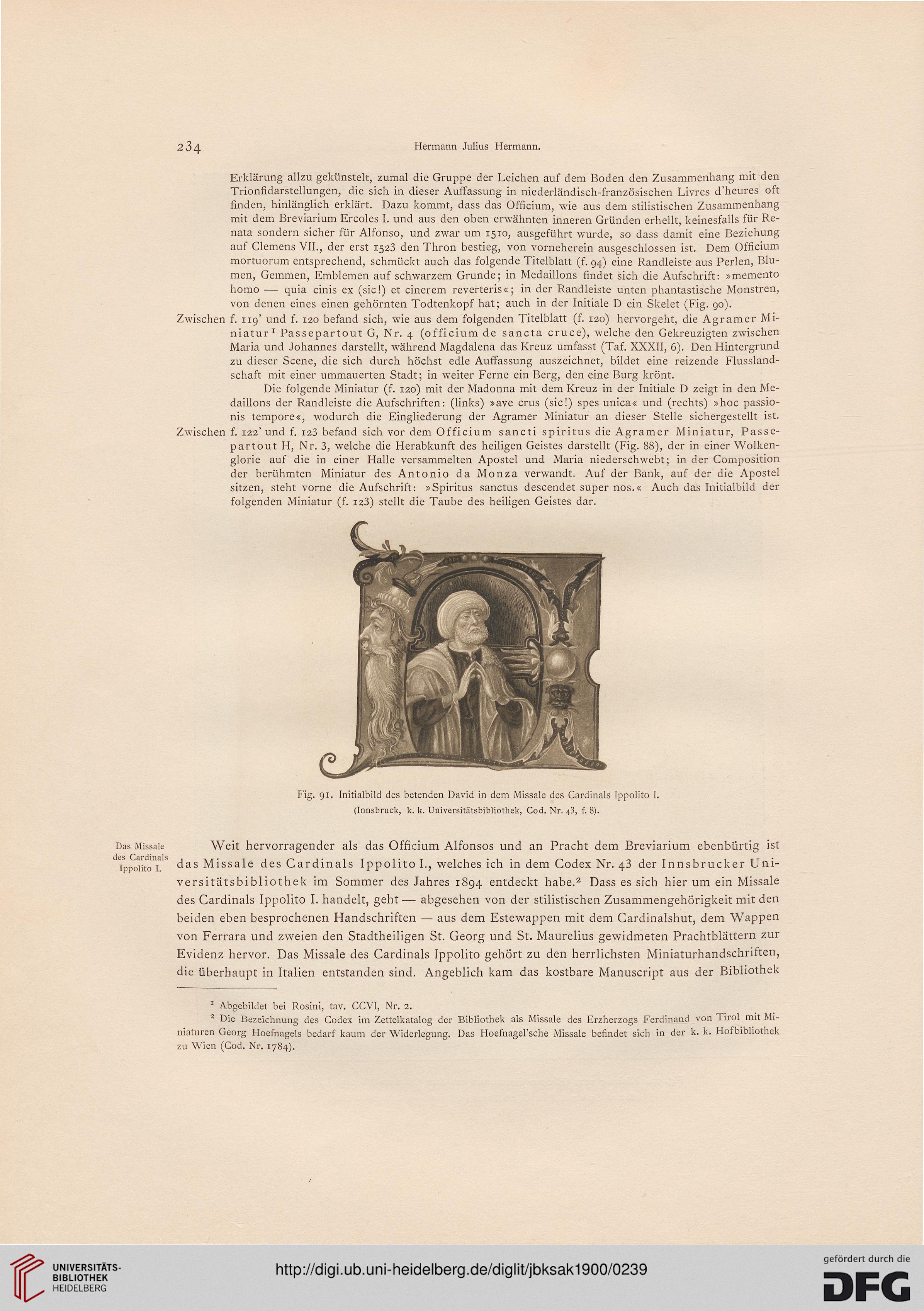

Fig. 91. Initialbild des betenden David in dem Missale des Cardinais Ippolito 1.

(Innsbruck, k. k. Universitätsbibliothek, Cod. Nr. 43, f. 8).

Das Missale Weit hervorragender als das Officium Alfonsos und an Pracht dem Breviarium ebenbürtig ist

ippoUtoT'8 das Missale des Cardinais Ippolito I., welches ich in dem Codex Nr. 43 der Innsbrucker Uni-

versitätsbibliothek im Sommer des Jahres 1894 entdeckt habe.2 Dass es sich hier um ein Missale

des Cardinais Ippolito I. handelt, geht — abgesehen von der stilistischen Zusammengehörigkeit mit den

beiden eben besprochenen Handschriften — aus dem Estewappen mit dem Cardinalshut, dem Wappen

von Ferrara und zweien den Stadtheiligen St. Georg und St. Maurelius gewidmeten Prachtblättern zur

Evidenz hervor. Das Missale des Cardinais Ippolito gehört zu den herrlichsten Miniaturhandschriften,

die überhaupt in Italien entstanden sind. Angeblich kam das kostbare Manuscript aus der Bibliothek

1 Abgebildet bei Rosini, tav. CCVI, Nr. 2.

2 Die Bezeichnung des Codex im Zettelkatalog der Bibliothek als Missale des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit Mi-

niaturen Georg Hoefnagels bedarf kaum der Widerlegung. Das Hoefnagel'sche Missale befindet sich in der k. k. Hof bibliothek

zu Wien (Cod. Nr. 1784).

Hermann Julius Hermann.

Erklärung allzu gekünstelt, zumal die Gruppe der Leichen auf dem Boden den Zusammenhang mit den

Trionfidarstellungen, die sich in dieser Auffassung in niederländisch-französischen Livres d'heures oft

finden, hinlänglich erklärt. Dazu kommt, dass das Officium, wie aus dem stilistischen Zusammenhang

mit dem Breviarium Ercoles I. und aus den oben erwähnten inneren Gründen erhellt, keinesfalls für Re-

nata sondern sicher für Alfonso, und zwar um 1510, ausgeführt wurde, so dass damit eine Beziehung

auf Clemens VII., der erst 1523 den Thron bestieg, von vorneherein ausgeschlossen ist. Dem Officium

mortuorum entsprechend, schmückt auch das folgende Titelblatt (f. 94) eine Randleiste aus Perlen, Blu-

men, Gemmen, Emblemen auf schwarzem Grunde; in Medaillons findet sich die Aufschrift: »memento

homo — quia cinis ex (sie!) et cinerem reverteris«; in der Randleiste unten phantastische Monstren,

von denen eines einen gehörnten Todtenkopf hat; auch in der Initiale D ein Skelet (Fig. 90).

Zwischen f. 119' und f. 120 befand sich, wie aus dem folgenden Titelblatt (f. 120) hervorgeht, die Agramer Mi-

niatur1 Passepartout G, Nr. 4 (officium de saneta cruce), welche den Gekreuzigten zwischen

Maria und Johannes darstellt, während Magdalena das Kreuz umfasst (Taf. XXXII, 6). Den Hintergrund

zu dieser Scene, die sich durch höchst edle Auffassung auszeichnet, bildet eine reizende Flussland-

schaft mit einer ummauerten Stadt; in weiter Ferne ein Berg, den eine Burg krönt.

Die folgende Miniatur (f. 120) mit der Madonna mit dem Kreuz in der Initiale D zeigt in den Me-

daillons der Randleiste die Aufschriften: (links) »ave crus (sie!) spes unica« und (rechts) »hoc passio-

nis tempore«, wodurch die Eingliederung der Agramer Miniatur an dieser Stelle sichergestellt ist.

Zwischen f. 122'und f. 123 befand sich vor dem Officium saneti spiritus die Agramer Miniatur, Passe-

partout H, Nr. 3, welche die Herabkunft des heiligen Geistes darstellt (Fig. 88), der in einer Wolken-

glorie auf die in einer Halle versammelten Apostel und Maria niederschwebt; in der Composition

der berühmten Miniatur des Antonio da Monza verwandt. Auf der Bank, auf der die Apostel

sitzen, steht vorne die Aufschrift: »Spiritus sanetus descendet super nos.« Auch das Initialbild der

folgenden Miniatur (f. 123) stellt die Taube des heiligen Geistes dar.

Fig. 91. Initialbild des betenden David in dem Missale des Cardinais Ippolito 1.

(Innsbruck, k. k. Universitätsbibliothek, Cod. Nr. 43, f. 8).

Das Missale Weit hervorragender als das Officium Alfonsos und an Pracht dem Breviarium ebenbürtig ist

ippoUtoT'8 das Missale des Cardinais Ippolito I., welches ich in dem Codex Nr. 43 der Innsbrucker Uni-

versitätsbibliothek im Sommer des Jahres 1894 entdeckt habe.2 Dass es sich hier um ein Missale

des Cardinais Ippolito I. handelt, geht — abgesehen von der stilistischen Zusammengehörigkeit mit den

beiden eben besprochenen Handschriften — aus dem Estewappen mit dem Cardinalshut, dem Wappen

von Ferrara und zweien den Stadtheiligen St. Georg und St. Maurelius gewidmeten Prachtblättern zur

Evidenz hervor. Das Missale des Cardinais Ippolito gehört zu den herrlichsten Miniaturhandschriften,

die überhaupt in Italien entstanden sind. Angeblich kam das kostbare Manuscript aus der Bibliothek

1 Abgebildet bei Rosini, tav. CCVI, Nr. 2.

2 Die Bezeichnung des Codex im Zettelkatalog der Bibliothek als Missale des Erzherzogs Ferdinand von Tirol mit Mi-

niaturen Georg Hoefnagels bedarf kaum der Widerlegung. Das Hoefnagel'sche Missale befindet sich in der k. k. Hof bibliothek

zu Wien (Cod. Nr. 1784).