142

Julius von Schlosser.

fikanten Figuren des englischen Grußes erscheinen (Fig. 7). Supino hat, von anderen Grabmälern aus-

gehend, die, von Tino di Camaino für viel weniger hervorragende Persönlichkeiten ausgeführt, sämtlich

einen reicheren, jedoch ziemlich gleichförmigen Typus aufweisen, eine interessante Rekonstruktion des

Kaisergrabes versucht, das in seinem heutigen bescheidenen Umfange ge-

wiß nicht das Denkmal zur Anschauung bringt, mit dem Pisa seinen kai-

serlichen Beschützer zu ehren gedacht hat. Es war ihm indessen unbekannt

geblieben, daß in der merkwürdigen Bilderhandschrift des Codex Baldui-

neus zu Trier, der die Romfahrt Kaiser Heinrichs schildert, eine sche-

matische Abbildung des Kaisergrabes in Pisa erhalten ist (in Irmers Publi-

kation auf Tafel 37, unsere Fig. 6). Supinos Rekonstruktion findet hie-

durch insofern eine Bestätigung, als über dem Sarkophage mit den flüchtig

angedeuteten Nischen (der Apostel) sich ein Baldachin erhebt, in dem drei

Engel Sichtbarwerden. Von den figurierten Stützen ist allerdings nichts zu

sehen, vielmehr schwebt die Tumba auf drei Konsolen, die die Gestalt von

ruhenden Löwen haben, ein bemerkenswertes Detail, das uns gegen Supinos

Rekonstruktion bedenklich machen muß, zumal da der Zeichner offenbar

W- selbst dem Römerzuge Heinrichs angewohnt hat und zuweilen bestimmte

^... Details, wie die Felsgalerien des Mont Cenis, in seiner andeutenden Weise

flL. wiedergibt (auf Irmers Tafel 7). Freilich müssen wir uns fragen, ob wir im

Hinblicke auf den bekannten Charakter der mittelalterlichen Gedankenkon-

struktion diesem flüchtig, schematisch und wohl erst daheim in Deutsch-

land entworfenen Erinnerungsbilde den Wert einer urkundlichen Aussage

beimessen dürfen und nicht trotzdem der durch Analyse und Vergleichung

% erschlossenen Rekonstruktion des modernen Forschers den Vorzug geben

sollen, umso lieber, als die mittelalterliche Illustration gerne stracks auf ihre

Hauptsache losgeht und das für diese nicht wesentliche Detail als störend

empfindet, unterdrückt, vernachlässigt oder frei umformt. Wirklich hat der

Zeichner des Balduineus die Nischen für die Apostelfiguren bloß angedeu-

tet, die Gruppe der Verkündigung aber ganz weggelassen und es wäre

denkbar, daß er die tragenden Gruppen durch ein ihm irgendwie geläufiges

Konsolenschema ersetzt habe. Indessen muß es uns stutzig machen, daß das

Motiv der Löwen als Tragsteine gerade bei Tino di Camaino des öfteren

wiederkehrt, so in einem bezeichneten Werke, dem Grabmal des i32i ver-

storbenen Bischofs Orso im Florentiner Dom (Fig. 8) und ebenso auf dem

ihm wenigstens zugeschriebenen Denkmal des Aliotti in S. Maria Novella

(Fig. g). Tatsächlich hat Emile Bertaux in seinem Werke Santa Maria

di Donna Regina e l'arte Senese a Napoli nel secolo XIV. (Documenti per

la storia e per le arti e le industrie delle province Napoletane, N. Serie, vol. I,

Napoli i8gg, p. i3iff.) sehr ernste und gewichtige Bedenken gegen die

ganze These Supinos und seine etwas willkürliche, durch keinerlei Dokumente gestützte Rekonstruk-

tion geltend gemacht.1 Es möchte dabei weniger auf die ins Treffen geführten äußeren Gründe

Gewicht zu legen sein, auf die Disposition der tragenden Gruppen, auf die geringe Wahrscheinlichkeit,

daß eine Statue Christi den Support für ein Kaisergrab bilde, das doch mehr der Profankunst angehöre,

weil hier doch subjektive Anschauungen hereinspielen können, als vielmehr darauf, daß jene Skulpturen

tatsächlich mit dem Stil des Tino di Camaino eben keine große Verwandtschaft zeigen. Doch geht

Bertaux, wie mir dünkt, wohl zu weit, wenn er, wie es den Anschein hat, sich gestimmt fühlt, diese

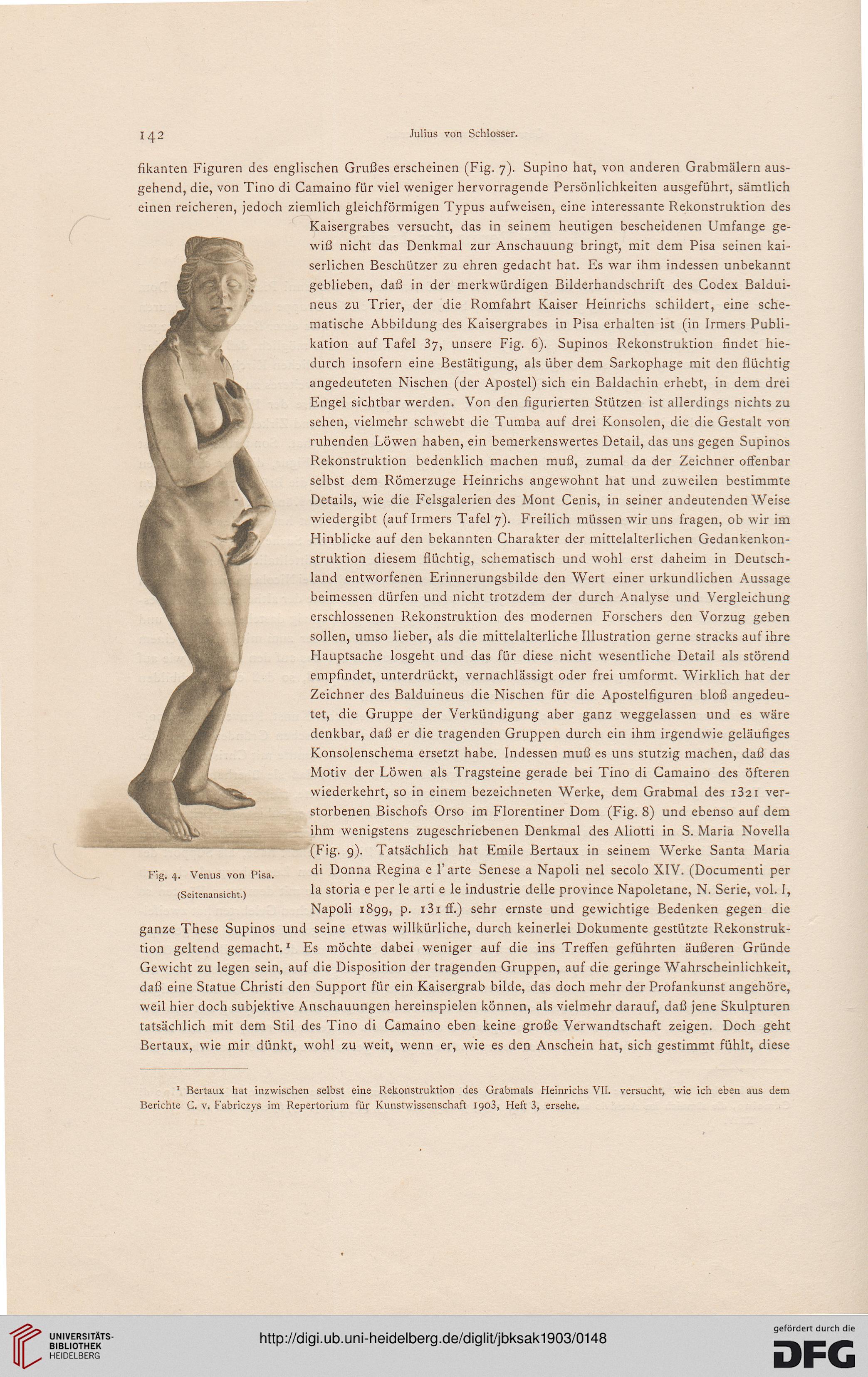

Fig. 4. Venus von Pisa.

(Seitenansicht.)

1 Bertaux hat inzwischen selbst eine Rekonstruktion des Grabmals Heinrichs VII. versucht, wie ich eben aus dem

Berichte C. v. Fabriczys im Repertorium für Kunstwissenschaft 1903, Heft 3, ersehe.

Julius von Schlosser.

fikanten Figuren des englischen Grußes erscheinen (Fig. 7). Supino hat, von anderen Grabmälern aus-

gehend, die, von Tino di Camaino für viel weniger hervorragende Persönlichkeiten ausgeführt, sämtlich

einen reicheren, jedoch ziemlich gleichförmigen Typus aufweisen, eine interessante Rekonstruktion des

Kaisergrabes versucht, das in seinem heutigen bescheidenen Umfange ge-

wiß nicht das Denkmal zur Anschauung bringt, mit dem Pisa seinen kai-

serlichen Beschützer zu ehren gedacht hat. Es war ihm indessen unbekannt

geblieben, daß in der merkwürdigen Bilderhandschrift des Codex Baldui-

neus zu Trier, der die Romfahrt Kaiser Heinrichs schildert, eine sche-

matische Abbildung des Kaisergrabes in Pisa erhalten ist (in Irmers Publi-

kation auf Tafel 37, unsere Fig. 6). Supinos Rekonstruktion findet hie-

durch insofern eine Bestätigung, als über dem Sarkophage mit den flüchtig

angedeuteten Nischen (der Apostel) sich ein Baldachin erhebt, in dem drei

Engel Sichtbarwerden. Von den figurierten Stützen ist allerdings nichts zu

sehen, vielmehr schwebt die Tumba auf drei Konsolen, die die Gestalt von

ruhenden Löwen haben, ein bemerkenswertes Detail, das uns gegen Supinos

Rekonstruktion bedenklich machen muß, zumal da der Zeichner offenbar

W- selbst dem Römerzuge Heinrichs angewohnt hat und zuweilen bestimmte

^... Details, wie die Felsgalerien des Mont Cenis, in seiner andeutenden Weise

flL. wiedergibt (auf Irmers Tafel 7). Freilich müssen wir uns fragen, ob wir im

Hinblicke auf den bekannten Charakter der mittelalterlichen Gedankenkon-

struktion diesem flüchtig, schematisch und wohl erst daheim in Deutsch-

land entworfenen Erinnerungsbilde den Wert einer urkundlichen Aussage

beimessen dürfen und nicht trotzdem der durch Analyse und Vergleichung

% erschlossenen Rekonstruktion des modernen Forschers den Vorzug geben

sollen, umso lieber, als die mittelalterliche Illustration gerne stracks auf ihre

Hauptsache losgeht und das für diese nicht wesentliche Detail als störend

empfindet, unterdrückt, vernachlässigt oder frei umformt. Wirklich hat der

Zeichner des Balduineus die Nischen für die Apostelfiguren bloß angedeu-

tet, die Gruppe der Verkündigung aber ganz weggelassen und es wäre

denkbar, daß er die tragenden Gruppen durch ein ihm irgendwie geläufiges

Konsolenschema ersetzt habe. Indessen muß es uns stutzig machen, daß das

Motiv der Löwen als Tragsteine gerade bei Tino di Camaino des öfteren

wiederkehrt, so in einem bezeichneten Werke, dem Grabmal des i32i ver-

storbenen Bischofs Orso im Florentiner Dom (Fig. 8) und ebenso auf dem

ihm wenigstens zugeschriebenen Denkmal des Aliotti in S. Maria Novella

(Fig. g). Tatsächlich hat Emile Bertaux in seinem Werke Santa Maria

di Donna Regina e l'arte Senese a Napoli nel secolo XIV. (Documenti per

la storia e per le arti e le industrie delle province Napoletane, N. Serie, vol. I,

Napoli i8gg, p. i3iff.) sehr ernste und gewichtige Bedenken gegen die

ganze These Supinos und seine etwas willkürliche, durch keinerlei Dokumente gestützte Rekonstruk-

tion geltend gemacht.1 Es möchte dabei weniger auf die ins Treffen geführten äußeren Gründe

Gewicht zu legen sein, auf die Disposition der tragenden Gruppen, auf die geringe Wahrscheinlichkeit,

daß eine Statue Christi den Support für ein Kaisergrab bilde, das doch mehr der Profankunst angehöre,

weil hier doch subjektive Anschauungen hereinspielen können, als vielmehr darauf, daß jene Skulpturen

tatsächlich mit dem Stil des Tino di Camaino eben keine große Verwandtschaft zeigen. Doch geht

Bertaux, wie mir dünkt, wohl zu weit, wenn er, wie es den Anschein hat, sich gestimmt fühlt, diese

Fig. 4. Venus von Pisa.

(Seitenansicht.)

1 Bertaux hat inzwischen selbst eine Rekonstruktion des Grabmals Heinrichs VII. versucht, wie ich eben aus dem

Berichte C. v. Fabriczys im Repertorium für Kunstwissenschaft 1903, Heft 3, ersehe.