146

Julius von Schlosser.

kurze Zeit dort; denn da der Staat in einem Kriege mit Florenz viel Unglück hatte, erhob sich, da

die Blüte der Einwohnerschaft im Rate versammelt war, ein Bürger und ließ sich in folgender Weise

über jene Statue vernehmen:

,Ihr Herren, in Anbetracht dessen, daß wir, seit wir diese Statue gefunden haben, fortwährend

vom Unglück verfolgt werden, in Anbetracht dessen, daß der Götzendienst von unserer Religion ver-

boten wird, müssen wir glauben, daß alle unsere Widerwärtigkeiten uns von Gott als Strafe für unsere

Fehler geschickt worden sind. Und sehet, in der Tat, seit wir jenem Bilde solche Ehren erwiesen

haben, sind wir immer mehr vom Regen in die

Traufe gekommen. Ich halte es für ausge-

macht, daß, so lange wir sie auf unserem Grund

und Boden behalten, wir immer schlecht

fahren werden. Daher bin ich der Meinung

derer, die da raten, daß man sie herabnehme,

gänzlich in Stücke zerschlage und auf dem

Gebiete der Florentiner verscharren lasse.'

Alle schenkten dieser Ansicht ihres Mitbür-

gers Beifall, brachten sie zur Ausführung und

so wurde denn die Statue wirklich auf unse-

rem Territorium vergraben.»

Dieser Bericht, den Ghiberti aus münd-

licher Überlieferung wiedergibt, erweist sich

trotz seiner Einkleidung im anekdotenhaften

Geschichtsstil und trotz seiner legendarischen

Färbung als im ganzen zutreffend. Jener kunst-

übende Klosterbruder ist uns nicht unbekannt;

eine von Milanesi (Documenti per la storia dell'

arte Senese I, 382) angezogene Urkunde zeigt

ihn noch im Jahre 1406 als Goldschmied tätig.

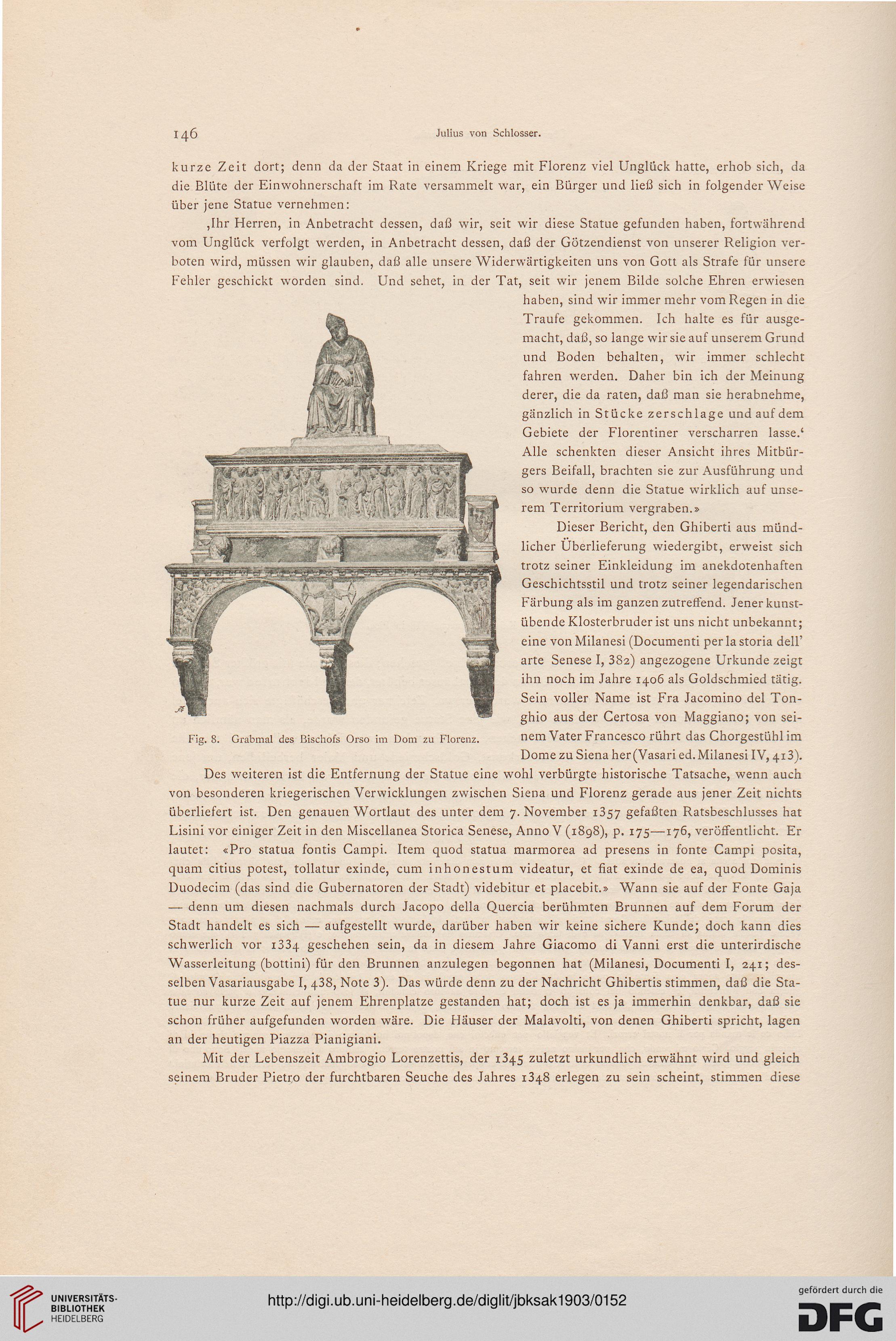

Sein voller Name ist Fra Jacomino del Ton-

ghio aus der Certosa von Maggiano; von sei-

nem Vater Francesco rührt das Chorgestühl im

Dome zu Siena her(Vasari ed. Milanesi IV, 413).

Des weiteren ist die Entfernung der Statue eine wohl verbürgte historische Tatsache, wenn auch

von besonderen kriegerischen Verwicklungen zwischen Siena und Florenz gerade aus jener Zeit nichts

überliefert ist. Den genauen Wortlaut des unter dem 7. November 1357 gefaßten Ratsbeschlusses hat

Lisini vor einiger Zeit in den Miscellanea Storica Senese, Anno V (1898), p. 175—176, veröffentlicht. Er

lautet: «Pro statua fontis Campi. Item quod statua marmorea ad presens in fönte Campi posita,

quam citius potest, tollatur exinde, cum inhonestum videatur, et fiat exinde de ea, quod Dominis

Duodecim (das sind die Gubernatoren der Stadt) videbitur et placebit.» Wann sie auf der Fönte Gaja

— denn um diesen nachmals durch Jacopo della Quercia berühmten Brunnen auf dem Forum der

Stadt handelt es sich — aufgestellt wurde, darüber haben wir keine sichere Kunde; doch kann dies

schwerlich vor 1334 geschehen sein, da in diesem Jahre Giacomo di Vanni erst die unterirdische

Wasserleitung (bottini) für den Brunnen anzulegen begonnen hat (Milanesi, Documenti I, 241; des-

selben Vasariausgabe I, 438, Note 3). Das würde denn zu der Nachricht Ghibertis stimmen, daß die Sta-

tue nur kurze Zeit auf jenem Ehrenplatze gestanden hat; doch ist es ja immerhin denkbar, daß sie

schon früher aufgefunden worden wäre. Die Häuser der Malavolti, von denen Ghiberti spricht, lagen

an der heutigen Piazza Pianigiani.

Mit der Lebenszeit Ambrogio Lorenzettis, der 1345 zuletzt urkundlich erwähnt wird und gleich

seinem Bruder Pietro der furchtbaren Seuche des Jahres 1348 erlegen zu sein scheint, stimmen diese

Julius von Schlosser.

kurze Zeit dort; denn da der Staat in einem Kriege mit Florenz viel Unglück hatte, erhob sich, da

die Blüte der Einwohnerschaft im Rate versammelt war, ein Bürger und ließ sich in folgender Weise

über jene Statue vernehmen:

,Ihr Herren, in Anbetracht dessen, daß wir, seit wir diese Statue gefunden haben, fortwährend

vom Unglück verfolgt werden, in Anbetracht dessen, daß der Götzendienst von unserer Religion ver-

boten wird, müssen wir glauben, daß alle unsere Widerwärtigkeiten uns von Gott als Strafe für unsere

Fehler geschickt worden sind. Und sehet, in der Tat, seit wir jenem Bilde solche Ehren erwiesen

haben, sind wir immer mehr vom Regen in die

Traufe gekommen. Ich halte es für ausge-

macht, daß, so lange wir sie auf unserem Grund

und Boden behalten, wir immer schlecht

fahren werden. Daher bin ich der Meinung

derer, die da raten, daß man sie herabnehme,

gänzlich in Stücke zerschlage und auf dem

Gebiete der Florentiner verscharren lasse.'

Alle schenkten dieser Ansicht ihres Mitbür-

gers Beifall, brachten sie zur Ausführung und

so wurde denn die Statue wirklich auf unse-

rem Territorium vergraben.»

Dieser Bericht, den Ghiberti aus münd-

licher Überlieferung wiedergibt, erweist sich

trotz seiner Einkleidung im anekdotenhaften

Geschichtsstil und trotz seiner legendarischen

Färbung als im ganzen zutreffend. Jener kunst-

übende Klosterbruder ist uns nicht unbekannt;

eine von Milanesi (Documenti per la storia dell'

arte Senese I, 382) angezogene Urkunde zeigt

ihn noch im Jahre 1406 als Goldschmied tätig.

Sein voller Name ist Fra Jacomino del Ton-

ghio aus der Certosa von Maggiano; von sei-

nem Vater Francesco rührt das Chorgestühl im

Dome zu Siena her(Vasari ed. Milanesi IV, 413).

Des weiteren ist die Entfernung der Statue eine wohl verbürgte historische Tatsache, wenn auch

von besonderen kriegerischen Verwicklungen zwischen Siena und Florenz gerade aus jener Zeit nichts

überliefert ist. Den genauen Wortlaut des unter dem 7. November 1357 gefaßten Ratsbeschlusses hat

Lisini vor einiger Zeit in den Miscellanea Storica Senese, Anno V (1898), p. 175—176, veröffentlicht. Er

lautet: «Pro statua fontis Campi. Item quod statua marmorea ad presens in fönte Campi posita,

quam citius potest, tollatur exinde, cum inhonestum videatur, et fiat exinde de ea, quod Dominis

Duodecim (das sind die Gubernatoren der Stadt) videbitur et placebit.» Wann sie auf der Fönte Gaja

— denn um diesen nachmals durch Jacopo della Quercia berühmten Brunnen auf dem Forum der

Stadt handelt es sich — aufgestellt wurde, darüber haben wir keine sichere Kunde; doch kann dies

schwerlich vor 1334 geschehen sein, da in diesem Jahre Giacomo di Vanni erst die unterirdische

Wasserleitung (bottini) für den Brunnen anzulegen begonnen hat (Milanesi, Documenti I, 241; des-

selben Vasariausgabe I, 438, Note 3). Das würde denn zu der Nachricht Ghibertis stimmen, daß die Sta-

tue nur kurze Zeit auf jenem Ehrenplatze gestanden hat; doch ist es ja immerhin denkbar, daß sie

schon früher aufgefunden worden wäre. Die Häuser der Malavolti, von denen Ghiberti spricht, lagen

an der heutigen Piazza Pianigiani.

Mit der Lebenszeit Ambrogio Lorenzettis, der 1345 zuletzt urkundlich erwähnt wird und gleich

seinem Bruder Pietro der furchtbaren Seuche des Jahres 1348 erlegen zu sein scheint, stimmen diese