Über einige Antiken Ghibertis.

147

Daten wohl überein; wir haben ja nicht den mindesten Grund, die Aussage Ghibertis oder vielmehr

seines gewiß wohlunterrichteten alten Gewährsmannes Tonghio, der jene Affaire in seiner Jugend

miterlebt haben kann, in Zweifel zu ziehen.

Dieses merkwürdige historische Ereignis, das in den unmittelbar beteiligten Zeitgenossen einen

derart starken Eindruck hinterlassen hat, dürfte nun die Frage nicht unangebracht erscheinen

lassen, ob jene antike Statue, die im Mittelpunkte der

Stadt Siena einen so auffallenden Ehrenplatz erhalten

hatte — ein Vorgang, der auch fast allein in Italien mög-

lich war, — und die zumal in dieser Umgebung jedem,

der in jenen Jahren nach Siena kam, sich tief einprägen

mußte, nicht Anregung und Vorbild zu der seltsamen

und ganz ungewöhnlichen Verkörperung einer christ-

lichen Tugend zu Pisa abgegeben hat.

Selbst mit der Lebenszeit des gegen Ende des Jah-

res i337 in Neapel gestorbenen Tino di Camaino wäre

das ja in Einklang zu bringen; wenn Milanesi Recht

hat, die Inschrift am Grabmal des i336 (?) gestorbenen

Bischofs Aliotti in S. Maria Novella auf ihn zu bezie-

hen (Documenti I, 184), so wäre Tino noch kurz vor sei-

nem Tode in Florenz tätig gewesen. Anders stünde die

Sache freilich, wenn jene Gruppe der Donna Pisa wirk-

lich zum Grabmal Heinrichs VII. gehört hätte, das, wie

sicher nachgewiesen ist, schon i3i6 vollendet war und

seine Bemalung erhalten hat. Indessen haben wir gesehen,

daß jene geistreiche Hypothese Supinos schwerlich auf-

recht erhalten werden kann, ja daß Tino kaum als Schö-

pfer jener Gruppe angesehen werden darf. Auf der ande-

ren Seite scheint ihre neuerliche Zuteilung an Giovanni

Pisano (der schon i328 gestorben ist) nicht zutreffend

und es ist vielmehr wahrscheinlich, daß es sich um einen

jüngeren Nachfolger desselben handelt, der sehr wohl die

Auffindung der Statue miterlebt und von ihr jenen mäch-

tigen Eindruck davongetragen haben kann, von dem noch

Ghiberti im Hinblick auf Künstler und Laien damaliger

Zeit mit eindringlichen Worten zu berichten weiß.

Jedoch ist ein Einwand zu berücksichtigen, der noch gemacht werden konnte. Handelt es sich in

Wirklichkeit um eine nackte Venusstatue vom Typus der mediceischen Anadyomene, wie bis hierher

angenommen wurde, oder nicht vielmehr um eine männliche Figur, ein Bild des Poseidon also? Der

Text Ghibertis ist zweideutig und scheint beide Annahmen zuzulassen. Beide Gottheiten konnten

auch gleich sinnvoll zum Schmuck eines Brunnens mit fließendem Wasser verwendet werden und

beiden kommt der Delphin zu, ja der Künstlername des Lysipp scheint einer Deutung auf Poseidon

noch besonderes Gewicht zu geben. Ist er uns doch ganz vorzüglich als Bildner männlicher Ideale

überliefert und wird doch ein berühmter statuarischer Typus des Meeresbeherrschers gerade auf ihn

zurückgeführt.

Konrad Lange hat vor geraumer Zeit in seiner Doktordissertation: Das Motiv des aufgestützten

Fußes in der antiken Kunst (Leipzig 1879, S. 3i) scharfsinnig den Nachweis zu führen unternommen,

daß die von Ambrogio Lorenzetti gezeichnete Statue in Siena als eine Kopie des isthmischen Posei-

don anzusehen sei, den er etwas rasch, auf einen gelegentlichen Witz des eben nicht sehr verläßlichen

Blagueurs Lukian gestützt, mit einer von diesem erwähnten Poseidonstatue des Lysipp zu Korinth

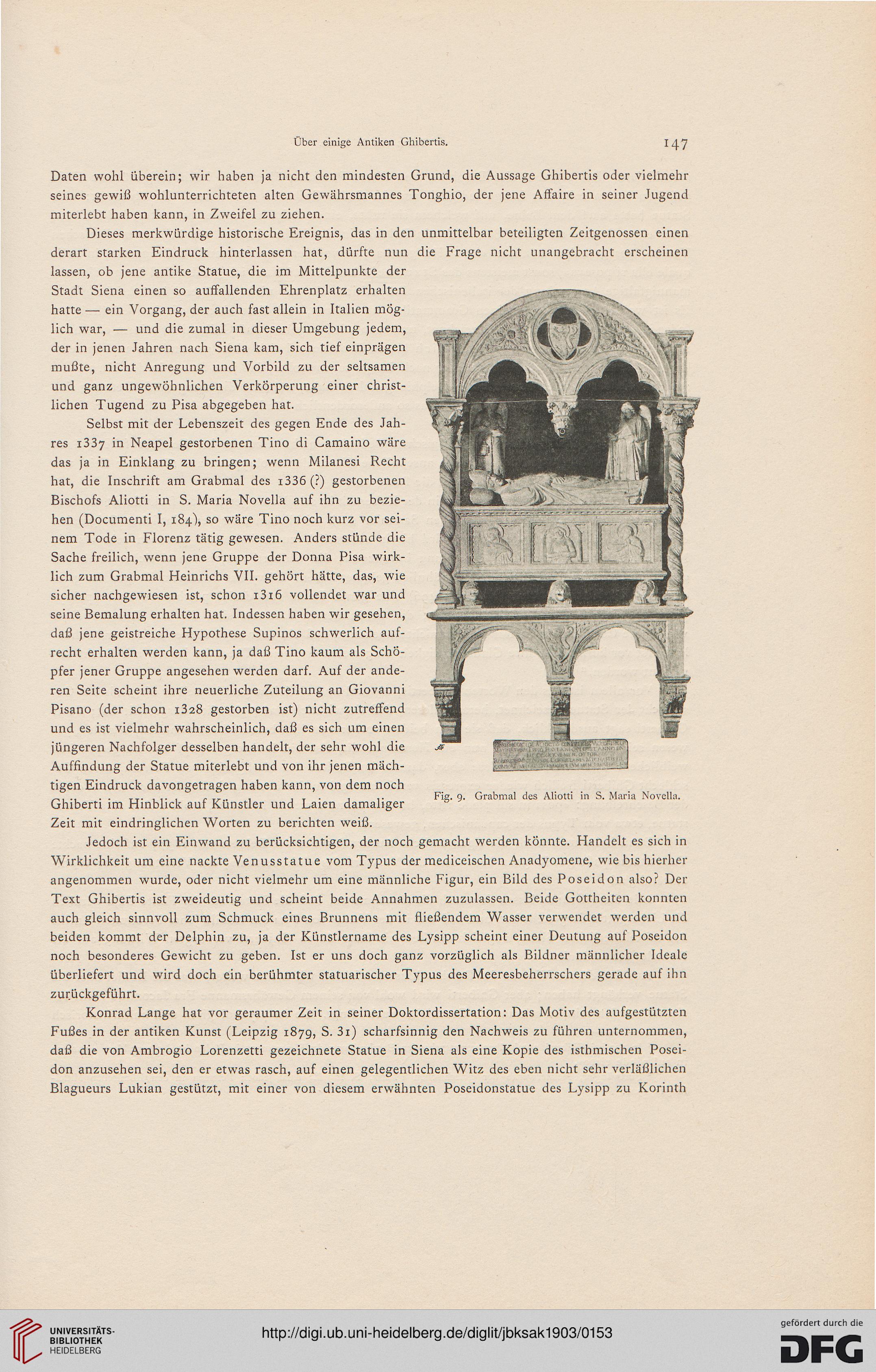

Fig. 9. Grabmal des Aliotti in S. Maria Novella.

147

Daten wohl überein; wir haben ja nicht den mindesten Grund, die Aussage Ghibertis oder vielmehr

seines gewiß wohlunterrichteten alten Gewährsmannes Tonghio, der jene Affaire in seiner Jugend

miterlebt haben kann, in Zweifel zu ziehen.

Dieses merkwürdige historische Ereignis, das in den unmittelbar beteiligten Zeitgenossen einen

derart starken Eindruck hinterlassen hat, dürfte nun die Frage nicht unangebracht erscheinen

lassen, ob jene antike Statue, die im Mittelpunkte der

Stadt Siena einen so auffallenden Ehrenplatz erhalten

hatte — ein Vorgang, der auch fast allein in Italien mög-

lich war, — und die zumal in dieser Umgebung jedem,

der in jenen Jahren nach Siena kam, sich tief einprägen

mußte, nicht Anregung und Vorbild zu der seltsamen

und ganz ungewöhnlichen Verkörperung einer christ-

lichen Tugend zu Pisa abgegeben hat.

Selbst mit der Lebenszeit des gegen Ende des Jah-

res i337 in Neapel gestorbenen Tino di Camaino wäre

das ja in Einklang zu bringen; wenn Milanesi Recht

hat, die Inschrift am Grabmal des i336 (?) gestorbenen

Bischofs Aliotti in S. Maria Novella auf ihn zu bezie-

hen (Documenti I, 184), so wäre Tino noch kurz vor sei-

nem Tode in Florenz tätig gewesen. Anders stünde die

Sache freilich, wenn jene Gruppe der Donna Pisa wirk-

lich zum Grabmal Heinrichs VII. gehört hätte, das, wie

sicher nachgewiesen ist, schon i3i6 vollendet war und

seine Bemalung erhalten hat. Indessen haben wir gesehen,

daß jene geistreiche Hypothese Supinos schwerlich auf-

recht erhalten werden kann, ja daß Tino kaum als Schö-

pfer jener Gruppe angesehen werden darf. Auf der ande-

ren Seite scheint ihre neuerliche Zuteilung an Giovanni

Pisano (der schon i328 gestorben ist) nicht zutreffend

und es ist vielmehr wahrscheinlich, daß es sich um einen

jüngeren Nachfolger desselben handelt, der sehr wohl die

Auffindung der Statue miterlebt und von ihr jenen mäch-

tigen Eindruck davongetragen haben kann, von dem noch

Ghiberti im Hinblick auf Künstler und Laien damaliger

Zeit mit eindringlichen Worten zu berichten weiß.

Jedoch ist ein Einwand zu berücksichtigen, der noch gemacht werden konnte. Handelt es sich in

Wirklichkeit um eine nackte Venusstatue vom Typus der mediceischen Anadyomene, wie bis hierher

angenommen wurde, oder nicht vielmehr um eine männliche Figur, ein Bild des Poseidon also? Der

Text Ghibertis ist zweideutig und scheint beide Annahmen zuzulassen. Beide Gottheiten konnten

auch gleich sinnvoll zum Schmuck eines Brunnens mit fließendem Wasser verwendet werden und

beiden kommt der Delphin zu, ja der Künstlername des Lysipp scheint einer Deutung auf Poseidon

noch besonderes Gewicht zu geben. Ist er uns doch ganz vorzüglich als Bildner männlicher Ideale

überliefert und wird doch ein berühmter statuarischer Typus des Meeresbeherrschers gerade auf ihn

zurückgeführt.

Konrad Lange hat vor geraumer Zeit in seiner Doktordissertation: Das Motiv des aufgestützten

Fußes in der antiken Kunst (Leipzig 1879, S. 3i) scharfsinnig den Nachweis zu führen unternommen,

daß die von Ambrogio Lorenzetti gezeichnete Statue in Siena als eine Kopie des isthmischen Posei-

don anzusehen sei, den er etwas rasch, auf einen gelegentlichen Witz des eben nicht sehr verläßlichen

Blagueurs Lukian gestützt, mit einer von diesem erwähnten Poseidonstatue des Lysipp zu Korinth

Fig. 9. Grabmal des Aliotti in S. Maria Novella.