Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

i83

gebenden Räume und zu einer einheitlichen Be-

leuchtung gemalt werden.

Das schwere und oft schwerfällige Suchen

der zweiten Künstlergeneration der altniederlän-

dischen Malerei ist ein Ringen um diese neue

malerische Naturtreue. Wer sich dessen bewußt

wird, entdeckt auch bald, wie weit in dieser Rich-

tung die Nachfolger Jan van Eycks trotz ihrer

geringen persönlichen Bedeutung über ihre Leh-

rer hinausgegangen sind, und wird uns zugeben,

daß ein niederländisches Bild aus der Mitte des

Jahrhunderts ebensowenig mit einem Werke aus

dem ersten Viertel des Jahrhunderts verwechselt

werden kann als etwa in Florenz (vgl. Taf. XXII

und Fig. 3). Wer könnte es heute noch wagen,

ein Bild von Ghirlandajo oder Filippino für ein

Werk des Masolino auszugeben? Und doch ist

der Abstand im Stil und in der Ausgestaltung

neuer malerischer Probleme, welches unser Ko-

penhagener Bild von einem Werke aus der Zeit

Huberts trennt, weit größer und prinzipieller,

als es dort der Fall wäre. Es mag noch eine

Nachwirkung des Klassizismus sein, daß unser

Auge die Fortschritte der Formenentwicklung

leichter zu entdecken weiß als jene in der Be-

wältigung der rein malerischen Aufgaben.

Das Bild mit dem heil. Antonius (Fig. 2)

ist kein großes Kunstwerk und kann in dieser

Beziehung mit den Werken der Brüder van Eyck

gar nicht verglichen werden. Aber man beachte

z. B. die scharfe Helldunkelmodellierung des

Kopfes des Stifters, die reiche. Stufenleiter von

Schattennuancen, in welcher sein Kleid aus dem

Dunkel hervortritt, die breite Art, in welcher

z. B. das Pelzwerk, der Bart des Einsiedlers, die

Wiese und der Baumschlag angedeutet sind, ob-

wohl sie sich in einer Nähe befinden, bei welcher

die älteren Meister noch alles mit der größten

Ausführlichkeit angedeutet hätten. Ein ähnlicher

Licht- und Schattenkontrast, eine so malerische

Behandlung des Gewandes ist in der vorangehen-

den Malerei schlechtweg unmöglich und keiner

der älteren Meister hätte es sich versagt, im Barte

des Heiligen die Haare, auf der Wiese die Gräser

und Blumen anzudeuten. Wenn auch noch unbeholfen, so versucht doch der Maler dieses Bildes den

kleinen Landschaftsausschnitt malerisch als einen einheitlichen und sich vertiefenden Raum anzu-

deuten. Die starke Beschattung des zurücktretenden Teiles der Stifterfigur soll unseren Blick ebenso

in die Tiefe leiten wie die scharfe Silhouette des Heiligen und wie die sukzessive Abstufung des Kolo-

rits und der Formendeutlichkeit im Hintergrunde. Auf der Wiese sind noch die auffallendsten Pflan-

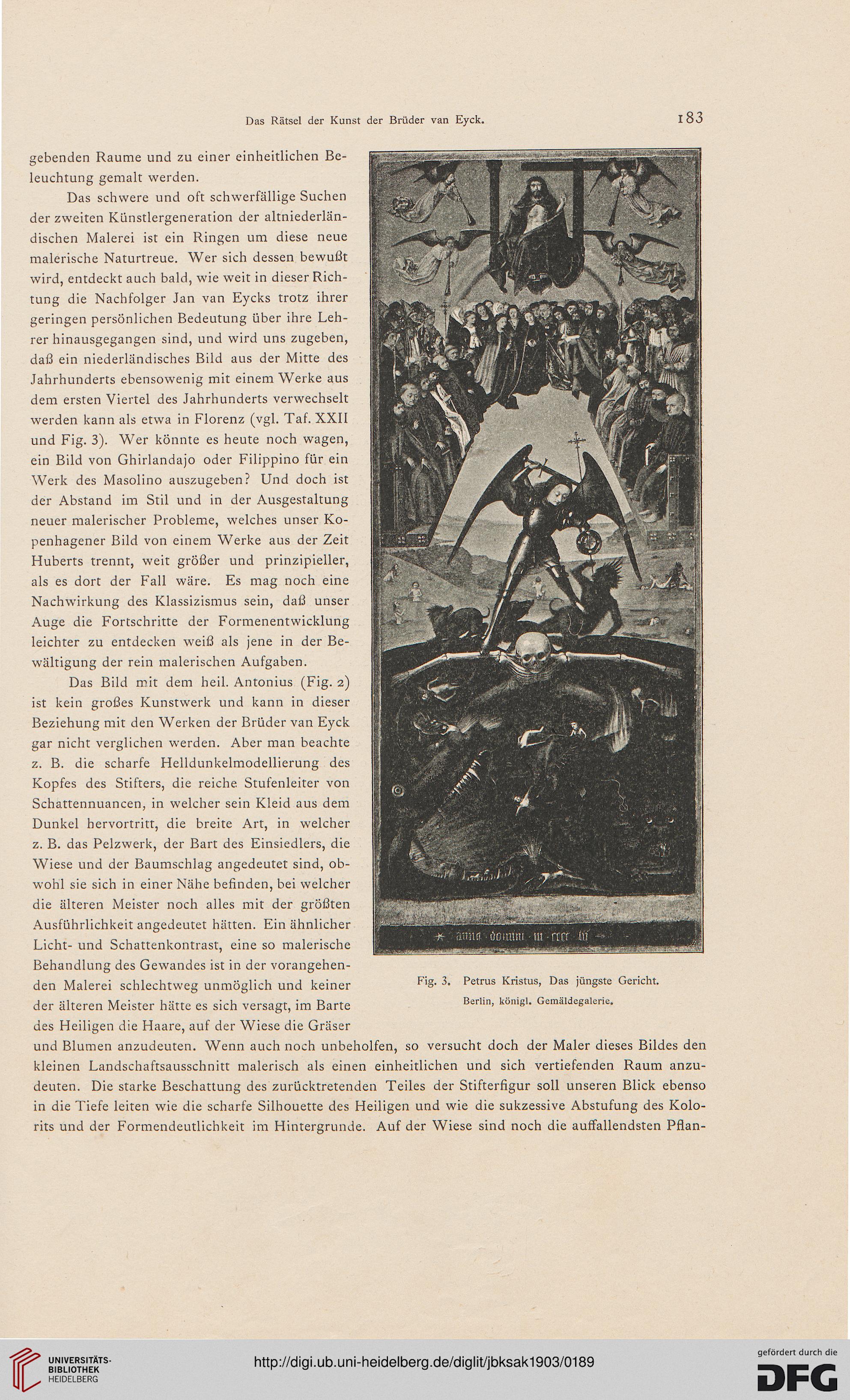

Fig. 3.

Petrus Kristus, Das jüngste Gericht.

Berlin, kÖnigl« Gemäldegalerie.

i83

gebenden Räume und zu einer einheitlichen Be-

leuchtung gemalt werden.

Das schwere und oft schwerfällige Suchen

der zweiten Künstlergeneration der altniederlän-

dischen Malerei ist ein Ringen um diese neue

malerische Naturtreue. Wer sich dessen bewußt

wird, entdeckt auch bald, wie weit in dieser Rich-

tung die Nachfolger Jan van Eycks trotz ihrer

geringen persönlichen Bedeutung über ihre Leh-

rer hinausgegangen sind, und wird uns zugeben,

daß ein niederländisches Bild aus der Mitte des

Jahrhunderts ebensowenig mit einem Werke aus

dem ersten Viertel des Jahrhunderts verwechselt

werden kann als etwa in Florenz (vgl. Taf. XXII

und Fig. 3). Wer könnte es heute noch wagen,

ein Bild von Ghirlandajo oder Filippino für ein

Werk des Masolino auszugeben? Und doch ist

der Abstand im Stil und in der Ausgestaltung

neuer malerischer Probleme, welches unser Ko-

penhagener Bild von einem Werke aus der Zeit

Huberts trennt, weit größer und prinzipieller,

als es dort der Fall wäre. Es mag noch eine

Nachwirkung des Klassizismus sein, daß unser

Auge die Fortschritte der Formenentwicklung

leichter zu entdecken weiß als jene in der Be-

wältigung der rein malerischen Aufgaben.

Das Bild mit dem heil. Antonius (Fig. 2)

ist kein großes Kunstwerk und kann in dieser

Beziehung mit den Werken der Brüder van Eyck

gar nicht verglichen werden. Aber man beachte

z. B. die scharfe Helldunkelmodellierung des

Kopfes des Stifters, die reiche. Stufenleiter von

Schattennuancen, in welcher sein Kleid aus dem

Dunkel hervortritt, die breite Art, in welcher

z. B. das Pelzwerk, der Bart des Einsiedlers, die

Wiese und der Baumschlag angedeutet sind, ob-

wohl sie sich in einer Nähe befinden, bei welcher

die älteren Meister noch alles mit der größten

Ausführlichkeit angedeutet hätten. Ein ähnlicher

Licht- und Schattenkontrast, eine so malerische

Behandlung des Gewandes ist in der vorangehen-

den Malerei schlechtweg unmöglich und keiner

der älteren Meister hätte es sich versagt, im Barte

des Heiligen die Haare, auf der Wiese die Gräser

und Blumen anzudeuten. Wenn auch noch unbeholfen, so versucht doch der Maler dieses Bildes den

kleinen Landschaftsausschnitt malerisch als einen einheitlichen und sich vertiefenden Raum anzu-

deuten. Die starke Beschattung des zurücktretenden Teiles der Stifterfigur soll unseren Blick ebenso

in die Tiefe leiten wie die scharfe Silhouette des Heiligen und wie die sukzessive Abstufung des Kolo-

rits und der Formendeutlichkeit im Hintergrunde. Auf der Wiese sind noch die auffallendsten Pflan-

Fig. 3.

Petrus Kristus, Das jüngste Gericht.

Berlin, kÖnigl« Gemäldegalerie.