Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

189

Hubert zu betrachten seien. Man fand bei ihnen «in der Zeichnung und Färbung, besonders in der

Gewandung Eigentümlichkeiten», die bei Jan nicht vorkommen. Als «fremd der Weise Jans» be-

zeichnet sie ein anderer Forscher, für das einzige, «sichere Spezimen» der Kunst Huberts hält sie ein

dritter.

Es dürfte kaum jemand daran zweifeln, daß alle drei Figuren von einer Hand sind.

Auf den ersten Blick sieht man, daß ihnen derselbe allgemeine Charakter, dasselbe künstlerische

Sentiment eigen ist, welches dem einen Be-

trachter als die göttliche Majestät selbst in

einem Kunstwerke verkörpert, dem ande-

ren als ein hohler Marionettenpathos er-

scheint. Die Wahrheit liegt in der Mitte:

den drei heiligen Gestalten gleichen in

ihrer selbstherrlichen, überweltlichen Ruhe

an Hoheit und Erhabenheit nur die Heili-

gen der altchristlichen Mosaiken. Es ist, als

ob der volle Glanz der hieratischen Kunst

des antik-mittelalterlichen Christentums

noch auf ihnen ruhen würde; aber ebenso

sind sie hieratisch und mittelalterlich seelen-

los, ihre Züge sind leer und ihre Augen

verraten kein inneres Leben, als ob die

schönen Köpfe nur Attribute wären, die

man zufällig der menschlichen Gestalt ent-

lehnte. Es sind Götter und keine Menschen!

Johannes erhebt die Rechte; zu pre-

digen oder zu prophezeien. Es ist jedoch

ein inhaltsloser Gestus, dem in den Mienen

des Anachoreten jede Resonanz fehlt, und

die lesende Madonna, die man mit einer

überreich ausgestatteten Puppe verglichen

hat, blickt in das Buch ohne jeden Wider-

schein einer inneren Bewegung, als ob sie

gar nicht lesen gelernt hätte. Es sind heilige

Personen einer Kunst, die den überirdischen

und zeitentrückten Gottheiten des Mittel-

alters näher stand als den göttlichen Ver-

körperungen unseres Daseins, wie sie die

neue Kunst geschaffen hat.

In unzweifelhaften Werken Jans fin-

den wir auch manchmal Spuren einer ähnlichen statuenhaften Starre, doch nie so stark und auffallend;

sein Verkündungsengel lächelt, die Madonna ist erstaunt und ergriffen oder schaut in seliger Mutter-

liebe das Jesukind an. Ist das ein Zufall, die Folge einer anderen Aufgabe? Man könnte vermuten,

daß das große Format der drei heiligen Gestalten ihre Leblosigkeit verschuldet habe, und es wäre

wohl mit diesem Gradunterschiede in der Realisierung der Figuren wenig anzufangen, wenn er nicht

Begleiterscheinungen hätte, die sicher nicht als nur graduell aufgefaßt werden können.

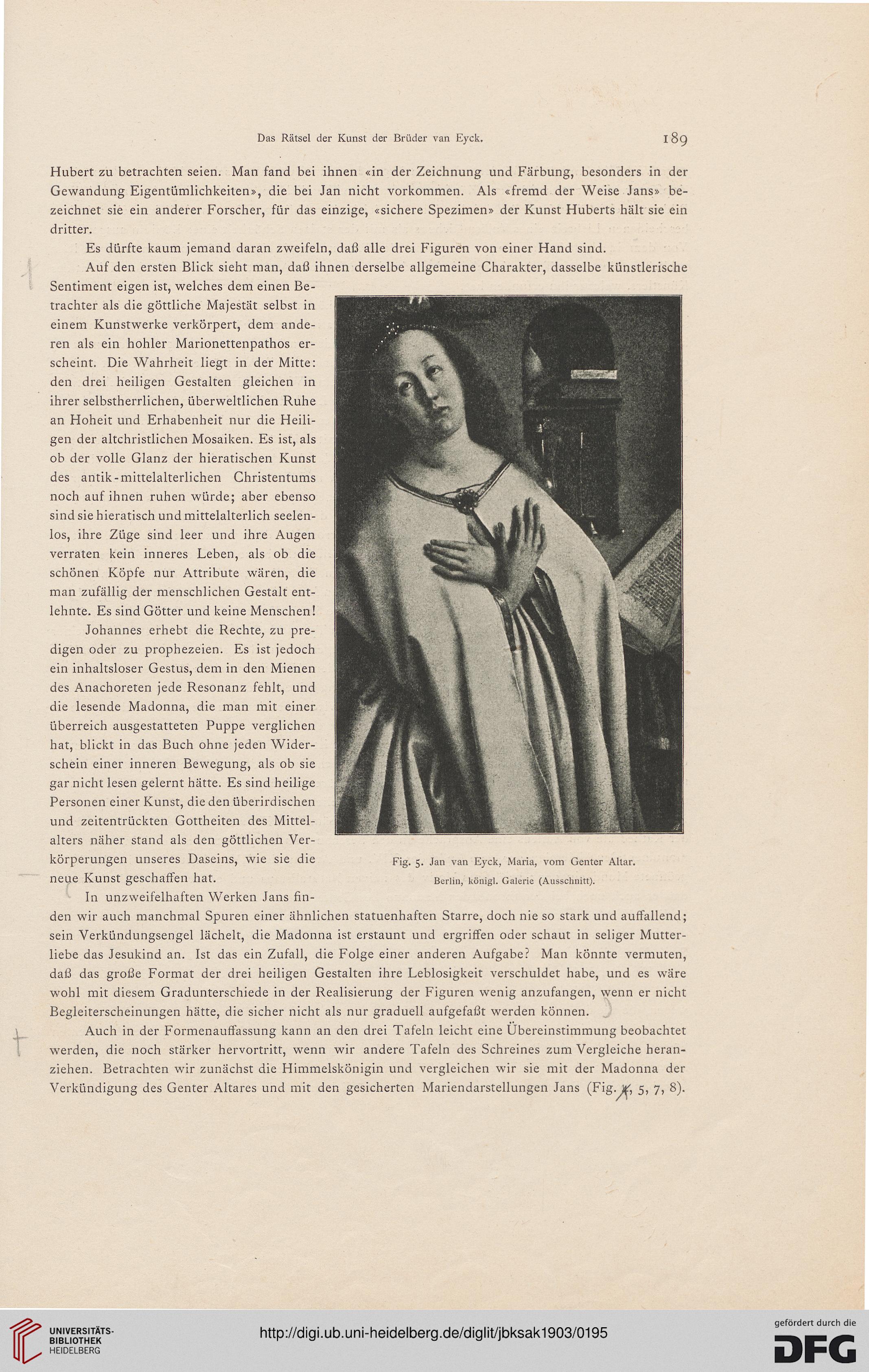

Auch in der Formenauffassung kann an den drei Tafeln leicht eine Ubereinstimmung beobachtet

werden, die noch stärker hervortritt, wenn wir andere Tafeln des Schreines zum Vergleiche heran-

ziehen. Betrachten wir zunächst die Himmelskönigin und vergleichen wir sie mit der Madonna der

Verkündigung des Genter Altares und mit den gesicherten Mariendarstellungen Jans (Fig.^, 5, 7, 8).

Fig. 5. Jan van Eyck, Maria, vom Genter Altar.

Berlin, königl. Galerie (Ausschnitt).

189

Hubert zu betrachten seien. Man fand bei ihnen «in der Zeichnung und Färbung, besonders in der

Gewandung Eigentümlichkeiten», die bei Jan nicht vorkommen. Als «fremd der Weise Jans» be-

zeichnet sie ein anderer Forscher, für das einzige, «sichere Spezimen» der Kunst Huberts hält sie ein

dritter.

Es dürfte kaum jemand daran zweifeln, daß alle drei Figuren von einer Hand sind.

Auf den ersten Blick sieht man, daß ihnen derselbe allgemeine Charakter, dasselbe künstlerische

Sentiment eigen ist, welches dem einen Be-

trachter als die göttliche Majestät selbst in

einem Kunstwerke verkörpert, dem ande-

ren als ein hohler Marionettenpathos er-

scheint. Die Wahrheit liegt in der Mitte:

den drei heiligen Gestalten gleichen in

ihrer selbstherrlichen, überweltlichen Ruhe

an Hoheit und Erhabenheit nur die Heili-

gen der altchristlichen Mosaiken. Es ist, als

ob der volle Glanz der hieratischen Kunst

des antik-mittelalterlichen Christentums

noch auf ihnen ruhen würde; aber ebenso

sind sie hieratisch und mittelalterlich seelen-

los, ihre Züge sind leer und ihre Augen

verraten kein inneres Leben, als ob die

schönen Köpfe nur Attribute wären, die

man zufällig der menschlichen Gestalt ent-

lehnte. Es sind Götter und keine Menschen!

Johannes erhebt die Rechte; zu pre-

digen oder zu prophezeien. Es ist jedoch

ein inhaltsloser Gestus, dem in den Mienen

des Anachoreten jede Resonanz fehlt, und

die lesende Madonna, die man mit einer

überreich ausgestatteten Puppe verglichen

hat, blickt in das Buch ohne jeden Wider-

schein einer inneren Bewegung, als ob sie

gar nicht lesen gelernt hätte. Es sind heilige

Personen einer Kunst, die den überirdischen

und zeitentrückten Gottheiten des Mittel-

alters näher stand als den göttlichen Ver-

körperungen unseres Daseins, wie sie die

neue Kunst geschaffen hat.

In unzweifelhaften Werken Jans fin-

den wir auch manchmal Spuren einer ähnlichen statuenhaften Starre, doch nie so stark und auffallend;

sein Verkündungsengel lächelt, die Madonna ist erstaunt und ergriffen oder schaut in seliger Mutter-

liebe das Jesukind an. Ist das ein Zufall, die Folge einer anderen Aufgabe? Man könnte vermuten,

daß das große Format der drei heiligen Gestalten ihre Leblosigkeit verschuldet habe, und es wäre

wohl mit diesem Gradunterschiede in der Realisierung der Figuren wenig anzufangen, wenn er nicht

Begleiterscheinungen hätte, die sicher nicht als nur graduell aufgefaßt werden können.

Auch in der Formenauffassung kann an den drei Tafeln leicht eine Ubereinstimmung beobachtet

werden, die noch stärker hervortritt, wenn wir andere Tafeln des Schreines zum Vergleiche heran-

ziehen. Betrachten wir zunächst die Himmelskönigin und vergleichen wir sie mit der Madonna der

Verkündigung des Genter Altares und mit den gesicherten Mariendarstellungen Jans (Fig.^, 5, 7, 8).

Fig. 5. Jan van Eyck, Maria, vom Genter Altar.

Berlin, königl. Galerie (Ausschnitt).