Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

die keiner Regel unterworfen sind sondern die der große Meister unmittelbar dem Leben abge-

lauscht hat. Diese Lippen berichten von einem der größten Ereignisse in der Geschichte der Kunst:

das tausendjährige alte Gesetz wurde durch einen neuen Bund mit der Natur ersetzt.

Doch die Augen!

Hat nicht die Himmelskönigin des Genter Altares dieselben Augen, denselben Blick wie die Ma-

donna des Kanzlers Rolin, die Madonna

von Lucca, die Incehall-Madonna, die Ant-

werpener Barbara und die Madonna am

Brunnen?

Die Augen, der Blick sind, wie im Le-

ben, so auch bei Kunstwerken eine Quelle

der Erkenntnis für den, der in ihnen zu

lesen versteht, des Irrtums für den, der sich

durch sie täuschen läßt. Die größte Anzahl

der Attributionen auf den ersten Blick hin,

wo es sich nicht um grobe Selbstverständ-

lichkeiten handelt, dürfte durch die Augen-

darstellung veranlaßt worden sein. Dabei

sind schon unzählige falsche Bestimmungen

dadurch verschuldet worden, daß man ein

Schulmotiv für die Eigentümlichkeit eines

bestimmten Künstlers gehalten hat. Was

ist alles Leonardo oder Tizian genannt

worden der Augen halber! So wäre es auch

in unserem Falle voreilig, aus den in glei-

cher Weise gesenkten Augen auf einen

Künstler zu schließen. Dieses verträumte

Schauen durch die fast geschlossenen Augen-

lider ist nicht nur unseren Frauenköpfen

gemeinsam, es ist ein altes Erbstück der

gotischen Kunst und einer ihrer gewöhn-

lichsten sentimentalen Akkorde.

Wenn wir die Zeichnung dieses svave

sguardo vergleichen, finden wir statt der

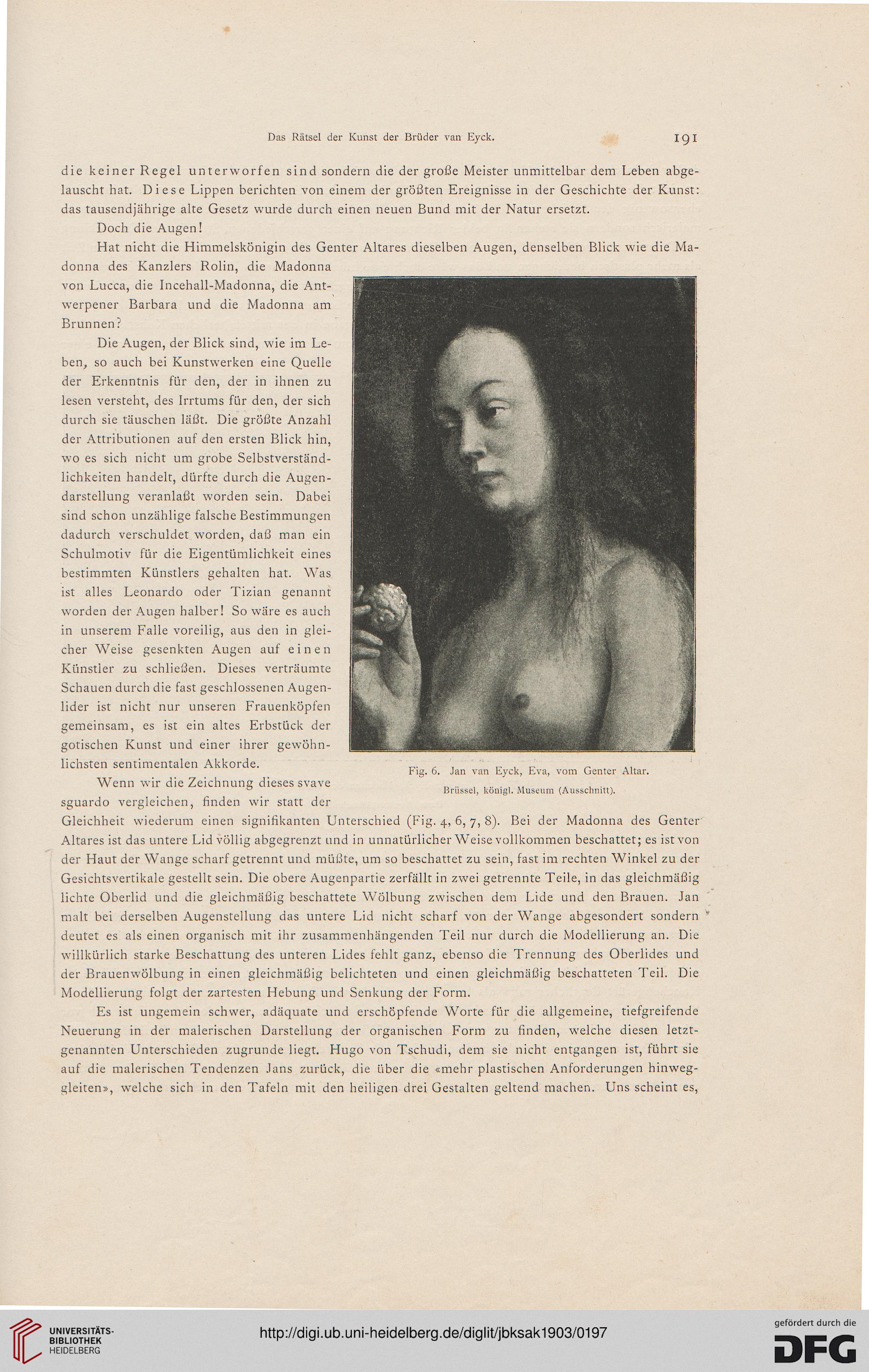

Gleichheit wiederum einen signifikanten Unterschied (Fig. 4, 6, 7, 8). Bei der Madonna des Genter

Altares ist das untere Lid völlig abgegrenzt und in unnatürlicher Weise vollkommen beschattet; es ist von

der Haut der Wange scharf getrennt und müßte, um so beschattet zu sein, fast im rechten Winkel zu der

Gesichtsvertikale gestellt sein. Die obere Augenpartie zerfällt in zwei getrennte Teile, in das gleichmäßig

lichte Oberlid und die gleichmäßig beschattete Wölbung zwischen dem Lide und den Brauen. Jan

malt bei derselben Augenstellung das untere Lid nicht scharf von der Wange abgesondert sondern

deutet es als einen organisch mit ihr zusammenhängenden Teil nur durch die Modellierung an. Die

willkürlich starke Beschattung des unteren Lides fehlt ganz, ebenso die Trennung des Oberlides und

der Brauenwölbung in einen gleichmäßig belichteten und einen gleichmäßig beschatteten Teil. Die

Modellierung folgt der zartesten Hebung und Senkung der Form.

Es ist ungemein schwer, adäquate und erschöpfende Worte für die allgemeine, tiefgreifende

Neuerung in der malerischen Darstellung der organischen Form zu finden, welche diesen letzt-

genannten Unterschieden zugrunde liegt. Hugo von Tschudi, dem sie nicht entgangen ist, führt sie

auf die malerischen Tendenzen Jans zurück, die über die «mehr plastischen Anforderungen hinweg-

s^leiten», welche sich in den Tafeln mit den heiligen drei Gestalten geltend machen. Uns scheint es,

Fig. 6. Jan van Eyck, Eva, vom Genter Altar.

Brüssel, königl. Museum (Ausschnitt).

die keiner Regel unterworfen sind sondern die der große Meister unmittelbar dem Leben abge-

lauscht hat. Diese Lippen berichten von einem der größten Ereignisse in der Geschichte der Kunst:

das tausendjährige alte Gesetz wurde durch einen neuen Bund mit der Natur ersetzt.

Doch die Augen!

Hat nicht die Himmelskönigin des Genter Altares dieselben Augen, denselben Blick wie die Ma-

donna des Kanzlers Rolin, die Madonna

von Lucca, die Incehall-Madonna, die Ant-

werpener Barbara und die Madonna am

Brunnen?

Die Augen, der Blick sind, wie im Le-

ben, so auch bei Kunstwerken eine Quelle

der Erkenntnis für den, der in ihnen zu

lesen versteht, des Irrtums für den, der sich

durch sie täuschen läßt. Die größte Anzahl

der Attributionen auf den ersten Blick hin,

wo es sich nicht um grobe Selbstverständ-

lichkeiten handelt, dürfte durch die Augen-

darstellung veranlaßt worden sein. Dabei

sind schon unzählige falsche Bestimmungen

dadurch verschuldet worden, daß man ein

Schulmotiv für die Eigentümlichkeit eines

bestimmten Künstlers gehalten hat. Was

ist alles Leonardo oder Tizian genannt

worden der Augen halber! So wäre es auch

in unserem Falle voreilig, aus den in glei-

cher Weise gesenkten Augen auf einen

Künstler zu schließen. Dieses verträumte

Schauen durch die fast geschlossenen Augen-

lider ist nicht nur unseren Frauenköpfen

gemeinsam, es ist ein altes Erbstück der

gotischen Kunst und einer ihrer gewöhn-

lichsten sentimentalen Akkorde.

Wenn wir die Zeichnung dieses svave

sguardo vergleichen, finden wir statt der

Gleichheit wiederum einen signifikanten Unterschied (Fig. 4, 6, 7, 8). Bei der Madonna des Genter

Altares ist das untere Lid völlig abgegrenzt und in unnatürlicher Weise vollkommen beschattet; es ist von

der Haut der Wange scharf getrennt und müßte, um so beschattet zu sein, fast im rechten Winkel zu der

Gesichtsvertikale gestellt sein. Die obere Augenpartie zerfällt in zwei getrennte Teile, in das gleichmäßig

lichte Oberlid und die gleichmäßig beschattete Wölbung zwischen dem Lide und den Brauen. Jan

malt bei derselben Augenstellung das untere Lid nicht scharf von der Wange abgesondert sondern

deutet es als einen organisch mit ihr zusammenhängenden Teil nur durch die Modellierung an. Die

willkürlich starke Beschattung des unteren Lides fehlt ganz, ebenso die Trennung des Oberlides und

der Brauenwölbung in einen gleichmäßig belichteten und einen gleichmäßig beschatteten Teil. Die

Modellierung folgt der zartesten Hebung und Senkung der Form.

Es ist ungemein schwer, adäquate und erschöpfende Worte für die allgemeine, tiefgreifende

Neuerung in der malerischen Darstellung der organischen Form zu finden, welche diesen letzt-

genannten Unterschieden zugrunde liegt. Hugo von Tschudi, dem sie nicht entgangen ist, führt sie

auf die malerischen Tendenzen Jans zurück, die über die «mehr plastischen Anforderungen hinweg-

s^leiten», welche sich in den Tafeln mit den heiligen drei Gestalten geltend machen. Uns scheint es,

Fig. 6. Jan van Eyck, Eva, vom Genter Altar.

Brüssel, königl. Museum (Ausschnitt).