Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

193

schablonenhaft ist; der Künstler begnügte sich oft, durch gleichmäßigen Unterschied in der Be-

leuchtung die Abschnitte seiner Formenaddition anzudeuten.

Die Werke Jans sind auch darin wie eine Offenbarung. Wenn seine Figuren manchmal in der

Komposition, in der Pose oder im Typus doch noch schematisch und traditionell sind, so sind sie es

nie in den plastischen und malerischen Darstellungsmitteln. In seinen Köpfen findet man keine Spur

mehr von dem eben erwähnten gotisch-konventionellen Formengerüste, keine Spur von einer willkür-

lichen Verknüpfung einzelner naturalistischer Elemente; sie sind durchaus einheitliche Organismen im

Ganzen ebenso wie in jeder Einzelnheit, mit einer solchen Kenntnis der tatsächlichen Struktur und

des natürlichen Zusammenhanges aller Formen erfaßt und mit so unfehlbarer Treue dargestellt, als

es ohne wissenschaftlich-anatomische Studien überhaupt möglich ist. Ebenso ist seine Modellierung

so unendlich eingehend, daß, um die Sache recht drastisch auszudrücken, die kleinste Stelle seiner

Figuren eine der Wahrheit entsprechende plastische Vor-

stellung zu erwecken vermag.

Wie in der Linienführung, so liegt auch in der Dar-

stellung der körperlichen Erscheinung zwischen unseren

drei Tafeln und den Werken des Jan van Eyck eine Welt

von Neuerungen.

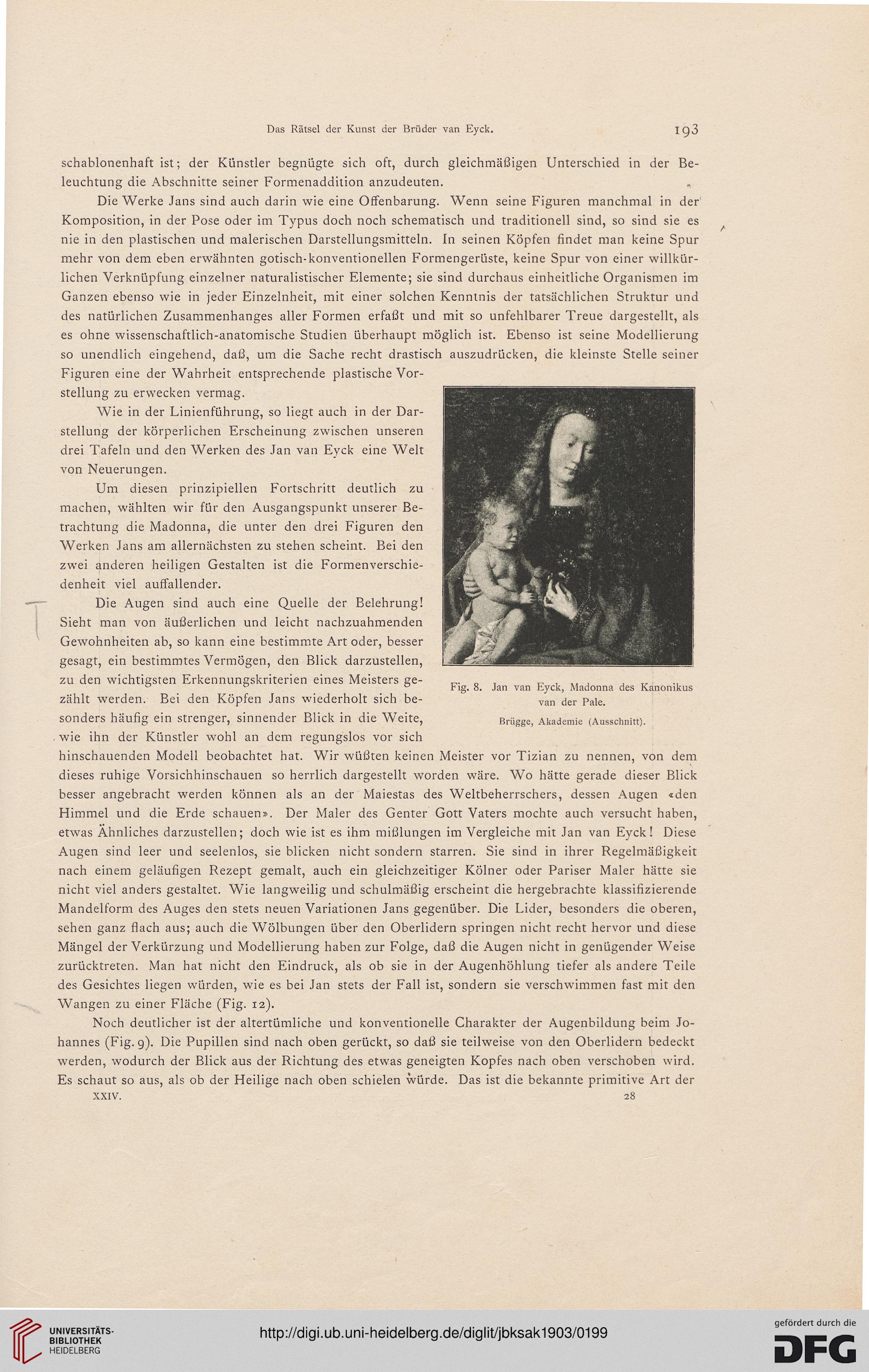

Um diesen prinzipiellen Fortschritt deutlich zu

machen, wählten wir für den Ausgangspunkt unserer Be-

trachtung die Madonna, die unter den drei Figuren den

Werken Jans am allernächsten zu stehen scheint. Bei den

zwei anderen heiligen Gestalten ist die Formenverschie-

denheit viel auffallender.

Die Augen sind auch eine Quelle der Belehrung!

Sieht man von äußerlichen und leicht nachzuahmenden

Gewohnheiten ab, so kann eine bestimmte Art oder, besser

gesagt, ein bestimmtes Vermögen, den Blick darzustellen,

zu den wichtigsten Erkennungskriterien eines Meisters ge-

zählt werden. Bei den Köpfen Jans wiederholt sich be-

sonders häufig ein strenger, sinnender Blick in die Weite,

, wie ihn der Künstler wohl an dem regungslos vor sich

hinschauenden Modell beobachtet hat. Wir wüßten keinen Meister vor Tizian zu nennen, von dem

dieses ruhige Vorsichhinschauen so herrlich dargestellt worden wäre. Wo hätte gerade dieser Blick

besser angebracht werden können als an der Maiestas des Weltbeherrschers, dessen Augen «den

Himmel und die Erde schauen». Der Maler des Genter Gott Vaters mochte auch versucht haben,

etwas Ahnliches darzustellen; doch wie ist es ihm mißlungen im Vergleiche mit Jan van Eyck! Diese

Augen sind leer und seelenlos, sie blicken nicht sondern starren. Sie sind in ihrer Regelmäßigkeit

nach einem geläufigen Rezept gemalt, auch ein gleichzeitiger Kölner oder Pariser Maler hätte sie

nicht viel anders gestaltet. Wie langweilig und schulmäßig erscheint die hergebrachte klassifizierende

Mandelform des Auges den stets neuen Variationen Jans gegenüber. Die Lider, besonders die oberen,

sehen ganz flach aus; auch die Wölbungen über den Oberlidern springen nicht recht hervor und diese

Mängel der Verkürzung und Modellierung haben zur Folge, daß die Augen nicht in genügender Weise

zurücktreten. Man hat nicht den Eindruck, als ob sie in der Augenhöhlung tiefer als andere Teile

des Gesichtes liegen würden, wie es bei Jan stets der Fall ist, sondern sie verschwimmen fast mit den

Wangen zu einer Fläche (Fig. 12).

Noch deutlicher ist der altertümliche und konventionelle Charakter der Augenbildung beim Jo-

hannes (Fig. 9). Die Pupillen sind nach oben gerückt, so daß sie teilweise von den Oberlidern bedeckt

werden, wodurch der Blick aus der Richtung des etwas geneigten Kopfes nach oben verschoben wird.

Es schaut so aus, als ob der Heilige nach oben schielen würde. Das ist die bekannte primitive Art der

xxiv. 28

Fig. 8.

Jan van Eyck, Madonna des Kanonikus

van der Pale.

Brügge, Akademie (Ausschnitt).

193

schablonenhaft ist; der Künstler begnügte sich oft, durch gleichmäßigen Unterschied in der Be-

leuchtung die Abschnitte seiner Formenaddition anzudeuten.

Die Werke Jans sind auch darin wie eine Offenbarung. Wenn seine Figuren manchmal in der

Komposition, in der Pose oder im Typus doch noch schematisch und traditionell sind, so sind sie es

nie in den plastischen und malerischen Darstellungsmitteln. In seinen Köpfen findet man keine Spur

mehr von dem eben erwähnten gotisch-konventionellen Formengerüste, keine Spur von einer willkür-

lichen Verknüpfung einzelner naturalistischer Elemente; sie sind durchaus einheitliche Organismen im

Ganzen ebenso wie in jeder Einzelnheit, mit einer solchen Kenntnis der tatsächlichen Struktur und

des natürlichen Zusammenhanges aller Formen erfaßt und mit so unfehlbarer Treue dargestellt, als

es ohne wissenschaftlich-anatomische Studien überhaupt möglich ist. Ebenso ist seine Modellierung

so unendlich eingehend, daß, um die Sache recht drastisch auszudrücken, die kleinste Stelle seiner

Figuren eine der Wahrheit entsprechende plastische Vor-

stellung zu erwecken vermag.

Wie in der Linienführung, so liegt auch in der Dar-

stellung der körperlichen Erscheinung zwischen unseren

drei Tafeln und den Werken des Jan van Eyck eine Welt

von Neuerungen.

Um diesen prinzipiellen Fortschritt deutlich zu

machen, wählten wir für den Ausgangspunkt unserer Be-

trachtung die Madonna, die unter den drei Figuren den

Werken Jans am allernächsten zu stehen scheint. Bei den

zwei anderen heiligen Gestalten ist die Formenverschie-

denheit viel auffallender.

Die Augen sind auch eine Quelle der Belehrung!

Sieht man von äußerlichen und leicht nachzuahmenden

Gewohnheiten ab, so kann eine bestimmte Art oder, besser

gesagt, ein bestimmtes Vermögen, den Blick darzustellen,

zu den wichtigsten Erkennungskriterien eines Meisters ge-

zählt werden. Bei den Köpfen Jans wiederholt sich be-

sonders häufig ein strenger, sinnender Blick in die Weite,

, wie ihn der Künstler wohl an dem regungslos vor sich

hinschauenden Modell beobachtet hat. Wir wüßten keinen Meister vor Tizian zu nennen, von dem

dieses ruhige Vorsichhinschauen so herrlich dargestellt worden wäre. Wo hätte gerade dieser Blick

besser angebracht werden können als an der Maiestas des Weltbeherrschers, dessen Augen «den

Himmel und die Erde schauen». Der Maler des Genter Gott Vaters mochte auch versucht haben,

etwas Ahnliches darzustellen; doch wie ist es ihm mißlungen im Vergleiche mit Jan van Eyck! Diese

Augen sind leer und seelenlos, sie blicken nicht sondern starren. Sie sind in ihrer Regelmäßigkeit

nach einem geläufigen Rezept gemalt, auch ein gleichzeitiger Kölner oder Pariser Maler hätte sie

nicht viel anders gestaltet. Wie langweilig und schulmäßig erscheint die hergebrachte klassifizierende

Mandelform des Auges den stets neuen Variationen Jans gegenüber. Die Lider, besonders die oberen,

sehen ganz flach aus; auch die Wölbungen über den Oberlidern springen nicht recht hervor und diese

Mängel der Verkürzung und Modellierung haben zur Folge, daß die Augen nicht in genügender Weise

zurücktreten. Man hat nicht den Eindruck, als ob sie in der Augenhöhlung tiefer als andere Teile

des Gesichtes liegen würden, wie es bei Jan stets der Fall ist, sondern sie verschwimmen fast mit den

Wangen zu einer Fläche (Fig. 12).

Noch deutlicher ist der altertümliche und konventionelle Charakter der Augenbildung beim Jo-

hannes (Fig. 9). Die Pupillen sind nach oben gerückt, so daß sie teilweise von den Oberlidern bedeckt

werden, wodurch der Blick aus der Richtung des etwas geneigten Kopfes nach oben verschoben wird.

Es schaut so aus, als ob der Heilige nach oben schielen würde. Das ist die bekannte primitive Art der

xxiv. 28

Fig. 8.

Jan van Eyck, Madonna des Kanonikus

van der Pale.

Brügge, Akademie (Ausschnitt).