Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

195

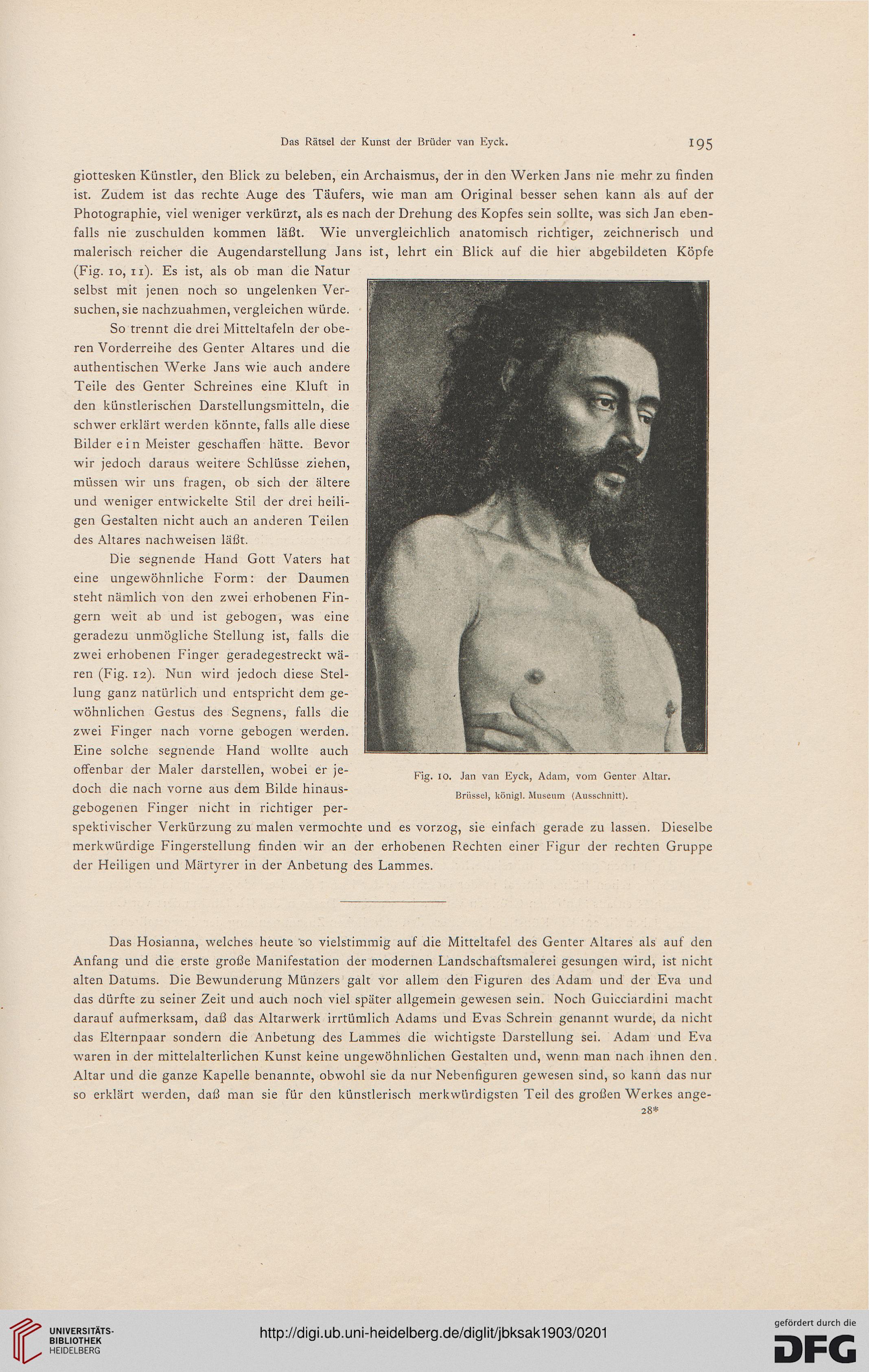

giottesken Künstler, den Blick zu beleben, ein Archaismus, der in den Werken Jans nie mehr zu finden

ist. Zudem ist das rechte Auge des Täufers, wie man am Original besser sehen kann als auf der

Photographie, viel weniger verkürzt, als es nach der Drehung des Kopfes sein sollte, was sich Jan eben-

falls nie zuschulden kommen läßt. Wie unvergleichlich anatomisch richtiger, zeichnerisch und

malerisch reicher die Augendarstellung Jans ist, lehrt ein Blick auf die hier abgebildeten Köpfe

(Fig. 10, 11). Es ist, als ob man die Natur

selbst mit jenen noch so ungelenken Ver-

suchen, sie nachzuahmen, vergleichen würde.

So trennt die drei Mitteltafeln der obe-

ren Vorderreihe des Genter Altares und die

authentischen Werke Jans wie auch andere

Teile des Genter Schreines eine Kluft in

den künstlerischen Darstellungsmitteln, die

schwer erklärt werden könnte, falls alle diese

Bilder e i n Meister geschaffen hätte. Bevor

wir jedoch daraus weitere Schlüsse ziehen,

müssen wir uns fragen, ob sich der ältere

und weniger entwickelte Stil der drei heili-

gen Gestalten nicht auch an anderen Teilen

des Altares nachweisen läßt.

Die segnende Hand Gott Vaters hat

eine ungewöhnliche Form: der Daumen

steht nämlich von den zwei erhobenen Fin-

gern weit ab und ist gebogen, was eine

geradezu unmögliche Stellung ist, falls die

zwei erhobenen Finger geradegestreckt wä-

ren (Fig. 12). Nun wird jedoch diese Stel-

lung ganz natürlich und entspricht dem ge-

wöhnlichen Gestus des Segnens, falls die

zwei Finger nach vorne gebogen werden.

Eine solche segnende Hand wollte auch

offenbar der Maler darstellen, wobei er je-

doch die nach vorne aus dem Bilde hinaus-

gebogenen Finger nicht in richtiger per-

spektivischer Verkürzung zu malen vermochte und es vorzog, sie einfach gerade zu lassen. Dieselbe

merkwürdige Fingerstellung finden wir an der erhobenen Rechten einer Figur der rechten Gruppe

der Heiligen und Märtyrer in der Anbetung des Lammes.

Fig. 10. Jan van Eyck, Adam, vom Genter Altar.

Brüssel, königl. Museum (Ausschnitt).

Das Hosianna, welches heute 'so vielstimmig auf die Mitteltafel des Genter Altares als auf den

Anfang und die erste große Manifestation der modernen Landschaftsmalerei gesungen wird, ist nicht

alten Datums. Die Bewunderung Münzers galt vor allem den Figuren des Adam und der Eva und

das dürfte zu seiner Zeit und auch noch viel später allgemein gewesen sein. Noch Guicciardini macht

darauf aufmerksam, daß das Altarwerk irrtümlich Adams und Evas Schrein genannt wurde, da nicht

das Elternpaar sondern die Anbetung des Lammes die wichtigste Darstellung sei. Adam und Eva

waren in der mittelalterlichen Kunst keine ungewöhnlichen Gestalten und, wenn man nach ihnen den.

Altar und die ganze Kapelle benannte, obwohl sie da nur Nebenfiguren gewesen sind, so kann das nur

so erklärt werden, daß man sie für den künstlerisch merkwürdigsten Teil des großen Werkes ange-

28*

195

giottesken Künstler, den Blick zu beleben, ein Archaismus, der in den Werken Jans nie mehr zu finden

ist. Zudem ist das rechte Auge des Täufers, wie man am Original besser sehen kann als auf der

Photographie, viel weniger verkürzt, als es nach der Drehung des Kopfes sein sollte, was sich Jan eben-

falls nie zuschulden kommen läßt. Wie unvergleichlich anatomisch richtiger, zeichnerisch und

malerisch reicher die Augendarstellung Jans ist, lehrt ein Blick auf die hier abgebildeten Köpfe

(Fig. 10, 11). Es ist, als ob man die Natur

selbst mit jenen noch so ungelenken Ver-

suchen, sie nachzuahmen, vergleichen würde.

So trennt die drei Mitteltafeln der obe-

ren Vorderreihe des Genter Altares und die

authentischen Werke Jans wie auch andere

Teile des Genter Schreines eine Kluft in

den künstlerischen Darstellungsmitteln, die

schwer erklärt werden könnte, falls alle diese

Bilder e i n Meister geschaffen hätte. Bevor

wir jedoch daraus weitere Schlüsse ziehen,

müssen wir uns fragen, ob sich der ältere

und weniger entwickelte Stil der drei heili-

gen Gestalten nicht auch an anderen Teilen

des Altares nachweisen läßt.

Die segnende Hand Gott Vaters hat

eine ungewöhnliche Form: der Daumen

steht nämlich von den zwei erhobenen Fin-

gern weit ab und ist gebogen, was eine

geradezu unmögliche Stellung ist, falls die

zwei erhobenen Finger geradegestreckt wä-

ren (Fig. 12). Nun wird jedoch diese Stel-

lung ganz natürlich und entspricht dem ge-

wöhnlichen Gestus des Segnens, falls die

zwei Finger nach vorne gebogen werden.

Eine solche segnende Hand wollte auch

offenbar der Maler darstellen, wobei er je-

doch die nach vorne aus dem Bilde hinaus-

gebogenen Finger nicht in richtiger per-

spektivischer Verkürzung zu malen vermochte und es vorzog, sie einfach gerade zu lassen. Dieselbe

merkwürdige Fingerstellung finden wir an der erhobenen Rechten einer Figur der rechten Gruppe

der Heiligen und Märtyrer in der Anbetung des Lammes.

Fig. 10. Jan van Eyck, Adam, vom Genter Altar.

Brüssel, königl. Museum (Ausschnitt).

Das Hosianna, welches heute 'so vielstimmig auf die Mitteltafel des Genter Altares als auf den

Anfang und die erste große Manifestation der modernen Landschaftsmalerei gesungen wird, ist nicht

alten Datums. Die Bewunderung Münzers galt vor allem den Figuren des Adam und der Eva und

das dürfte zu seiner Zeit und auch noch viel später allgemein gewesen sein. Noch Guicciardini macht

darauf aufmerksam, daß das Altarwerk irrtümlich Adams und Evas Schrein genannt wurde, da nicht

das Elternpaar sondern die Anbetung des Lammes die wichtigste Darstellung sei. Adam und Eva

waren in der mittelalterlichen Kunst keine ungewöhnlichen Gestalten und, wenn man nach ihnen den.

Altar und die ganze Kapelle benannte, obwohl sie da nur Nebenfiguren gewesen sind, so kann das nur

so erklärt werden, daß man sie für den künstlerisch merkwürdigsten Teil des großen Werkes ange-

28*