2I4

Max Dvofak.

Der Mund. Wir haben die naturtreue Zeichnung des Mundes auf den Bildern Jans bereits be-

sprochen, der gegenüber jene des Meisters der thronenden Madonna als schematisch bezeichnet werden

müßte. Wem die Sprache der Linien allein nicht deutlich genug ist, der beachte es, daß Jan in seinen

Bildern das Grübchen bei den Mundwinkeln anzudeuten nie vergessen hat (Fig. 5, 6, 7, 8). Selbst

bei dem kleinsten Köpfchen fehlt es nicht. Bei der thronenden Madonna, die, wie sicher anzunehmen

ist, mit dem peinlichsten Fleiße und mit der größten Sorgfalt gemalt wurde, wie auch bei den Figu-

ren der beiden Gruppen aus der Anbetung des Lammes stoßen die Linien in den Ecken hart und scharf-

kantig aneinander (Fig. 4).

Das Kinn. Auch die Zeichnung des Kinnes ist verschieden. Bei der großen Genter Madonna

tritt es stark, derb und beinahe knochig hervor und bildet den unteren Abschluß des Kopfes, indem

die Abgrenzungslinie des Gesichtes gegen den Hals zu mit seinem Umrisse zu-

sammenfällt (Fig. 4). Bei der Maria der Verkündigung und bei allen Frauen-

köpfen Jans ist dagegen das Kinn immer fein, zart und fleischig und wird stets

innerhalb des unteren Gesichtsovales oft nur mit einem Striche angedeutet

(Fig. 5, 6, 7, 8). Auch bei den Männerköpfen ist diese Verschiedenheit die Regel.

Wenn auch manche Männer Jans ein stärker hervortretendes Kinn als eine

Modelleigentümlichkeit haben, so braucht man doch nur die Köpfe der Heili-

gen in der Anbetung des Lammes mit jenen auf den Seitenflügeln zu vergleichen,

um sich zu überzeugen, daß dort das Kinn stets den Abschluß des Gesichtes bil-

det, hier dagegen von einem selbständig verlaufenden Gesichtsumriß umrahmt

wird (Fig. i3, 14, 15).

Die Augen. Die grundsätzliche Verschiedenheit in der Gestaltung der

Augen zwischen Jan und dem Meister der Anbetung des Lammes besteht, wie wir

gehört haben, darin, daß Jan durch eine bis dahin beispiellos treue Erkenntnis und

Darstellung aller plastischen und zeichnerischen Relationen der Augenbildung

dem Blicke seiner Gestalten den Schein eines momentanen, mit einem be-

stimmten seelischen Vorgange übereinstimmenden Sehensaktes bis zur höchsten

Illusion zu verleihen wußte, während der Maler der vier Tafeln die Augen seiner

Gestalten noch nach einzelnen nur konventionellen, marionettenhaft lebhaften

Motiven gestaltet hat, ohne diesen Motiven eine über allgemeine Züge hinaus-

gehende anatomische Wahrhaftigkeit, ohne ihnen eine spontane und persönliche

Bedeutung geben zu können. Sämtliche Augen auf den vier Tafeln sind einförmig, nach einer Regel,

nach einer Handgewohnheit gemalt und diese Regel und Handgewohnheit findet man nirgends an den

Werken Jans. Wenn wir in der Zeichnung des Mundes und des Kinnes Eigentümlichkeiten beobachten

konnten, welche nur bei Jan vorkommen, so sind umgekehrt die Augen, und zwar in ihrer ganzen, sich

stets wiederholenden Zeichnung und Form ein besonders auffallendes Kriterium des älteren Meisters,

welches an den Bildern Jans nie nachzuweisen ist und welches ein Künstler unmöglich eines Tages

einfach abgelegt haben kann. Wer sich diese merkwürdig kleinen, runden, verschwollenen und

blinzelnden Augen einmal genauer angesehen hat, wird sie von allen anderen gleich unterscheiden

können (vgl. Fig. i3, 14 und 15, 16, 18 und 17).

Die Ohren. Wie die Augen, so malt der Maler der vier Tafeln auch alle Ohren gleich. Wir

hätten schon bei der Besprechung der allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Meisters

darauf hinweisen können, daß er die Ohren im Gegensatze zu Jan nie in der Verkürzung malt. Ohne

Rücksicht auf die Drehung des Kopfes stellt er sie stets in voller face-Ansicht dar, so daß sie als an den

Kopf angeklebt oder als frei in der Luft schwebend erscheinen. Es sind ziemlich große breite und oben

sich erweiternde Ohren, die durchwegs in derselben Weise ohne nähere Charakteristik gezeichnet

sind. Der Ohrenrand ist stark profiliert, setzt sich, das Ohr wie ein Kontur umfassend, auch beim An-

sätze der Ohrmuschel an die Wange fort, wo er, falls es der Natur entsprechen sollte (wie es Jan nie

anzudeuten vergißt), in einen sich erweiternden und unregelmäßigen Knorpel übergehen müßte, und

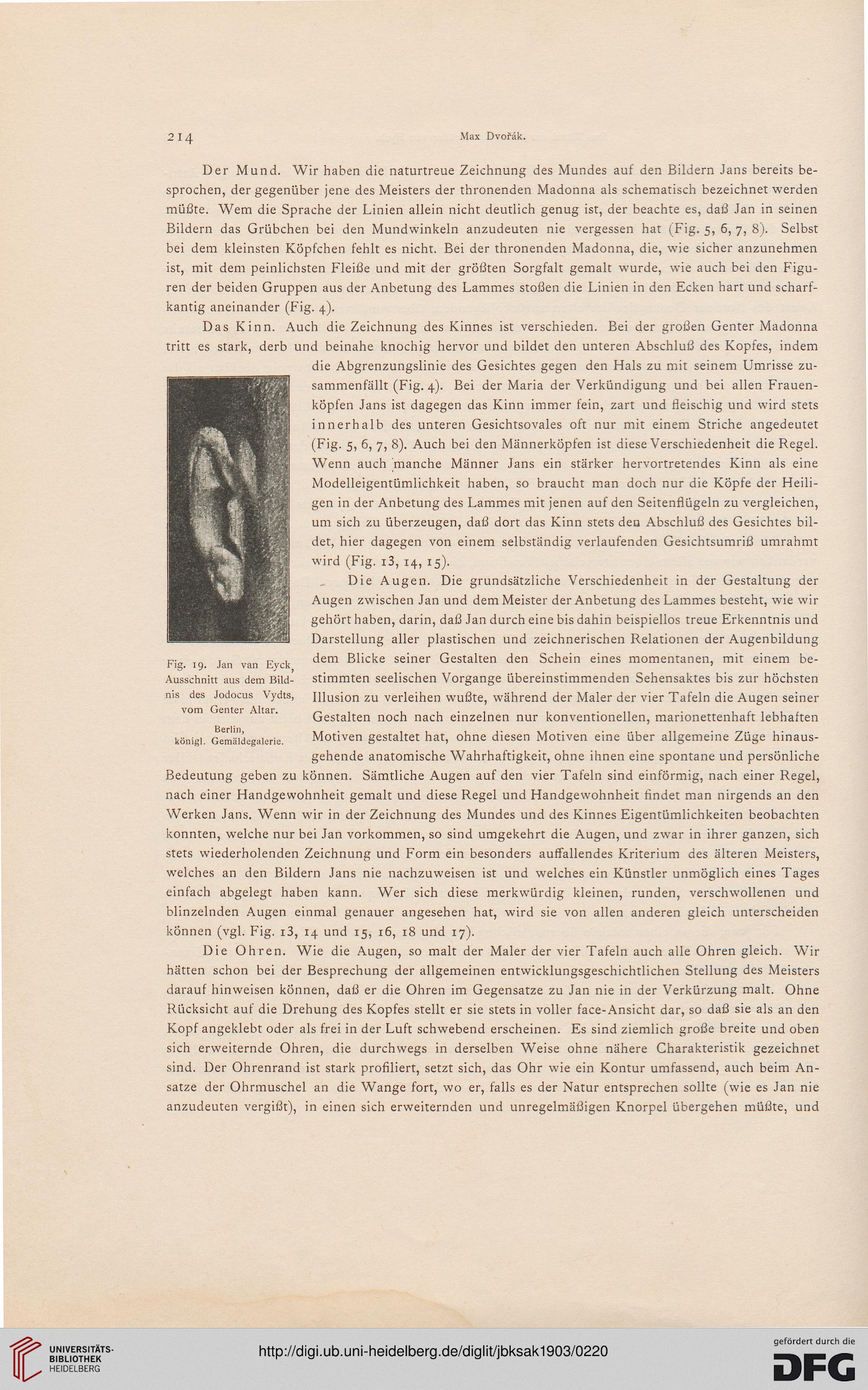

Fig. 19. Jan van Eyck

Ausschnitt aus dem Bild-

nis des Jodocus Vydts,

vom Genter Altar.

Berlin,

königl. Gemäldegalerie.

Max Dvofak.

Der Mund. Wir haben die naturtreue Zeichnung des Mundes auf den Bildern Jans bereits be-

sprochen, der gegenüber jene des Meisters der thronenden Madonna als schematisch bezeichnet werden

müßte. Wem die Sprache der Linien allein nicht deutlich genug ist, der beachte es, daß Jan in seinen

Bildern das Grübchen bei den Mundwinkeln anzudeuten nie vergessen hat (Fig. 5, 6, 7, 8). Selbst

bei dem kleinsten Köpfchen fehlt es nicht. Bei der thronenden Madonna, die, wie sicher anzunehmen

ist, mit dem peinlichsten Fleiße und mit der größten Sorgfalt gemalt wurde, wie auch bei den Figu-

ren der beiden Gruppen aus der Anbetung des Lammes stoßen die Linien in den Ecken hart und scharf-

kantig aneinander (Fig. 4).

Das Kinn. Auch die Zeichnung des Kinnes ist verschieden. Bei der großen Genter Madonna

tritt es stark, derb und beinahe knochig hervor und bildet den unteren Abschluß des Kopfes, indem

die Abgrenzungslinie des Gesichtes gegen den Hals zu mit seinem Umrisse zu-

sammenfällt (Fig. 4). Bei der Maria der Verkündigung und bei allen Frauen-

köpfen Jans ist dagegen das Kinn immer fein, zart und fleischig und wird stets

innerhalb des unteren Gesichtsovales oft nur mit einem Striche angedeutet

(Fig. 5, 6, 7, 8). Auch bei den Männerköpfen ist diese Verschiedenheit die Regel.

Wenn auch manche Männer Jans ein stärker hervortretendes Kinn als eine

Modelleigentümlichkeit haben, so braucht man doch nur die Köpfe der Heili-

gen in der Anbetung des Lammes mit jenen auf den Seitenflügeln zu vergleichen,

um sich zu überzeugen, daß dort das Kinn stets den Abschluß des Gesichtes bil-

det, hier dagegen von einem selbständig verlaufenden Gesichtsumriß umrahmt

wird (Fig. i3, 14, 15).

Die Augen. Die grundsätzliche Verschiedenheit in der Gestaltung der

Augen zwischen Jan und dem Meister der Anbetung des Lammes besteht, wie wir

gehört haben, darin, daß Jan durch eine bis dahin beispiellos treue Erkenntnis und

Darstellung aller plastischen und zeichnerischen Relationen der Augenbildung

dem Blicke seiner Gestalten den Schein eines momentanen, mit einem be-

stimmten seelischen Vorgange übereinstimmenden Sehensaktes bis zur höchsten

Illusion zu verleihen wußte, während der Maler der vier Tafeln die Augen seiner

Gestalten noch nach einzelnen nur konventionellen, marionettenhaft lebhaften

Motiven gestaltet hat, ohne diesen Motiven eine über allgemeine Züge hinaus-

gehende anatomische Wahrhaftigkeit, ohne ihnen eine spontane und persönliche

Bedeutung geben zu können. Sämtliche Augen auf den vier Tafeln sind einförmig, nach einer Regel,

nach einer Handgewohnheit gemalt und diese Regel und Handgewohnheit findet man nirgends an den

Werken Jans. Wenn wir in der Zeichnung des Mundes und des Kinnes Eigentümlichkeiten beobachten

konnten, welche nur bei Jan vorkommen, so sind umgekehrt die Augen, und zwar in ihrer ganzen, sich

stets wiederholenden Zeichnung und Form ein besonders auffallendes Kriterium des älteren Meisters,

welches an den Bildern Jans nie nachzuweisen ist und welches ein Künstler unmöglich eines Tages

einfach abgelegt haben kann. Wer sich diese merkwürdig kleinen, runden, verschwollenen und

blinzelnden Augen einmal genauer angesehen hat, wird sie von allen anderen gleich unterscheiden

können (vgl. Fig. i3, 14 und 15, 16, 18 und 17).

Die Ohren. Wie die Augen, so malt der Maler der vier Tafeln auch alle Ohren gleich. Wir

hätten schon bei der Besprechung der allgemeinen entwicklungsgeschichtlichen Stellung des Meisters

darauf hinweisen können, daß er die Ohren im Gegensatze zu Jan nie in der Verkürzung malt. Ohne

Rücksicht auf die Drehung des Kopfes stellt er sie stets in voller face-Ansicht dar, so daß sie als an den

Kopf angeklebt oder als frei in der Luft schwebend erscheinen. Es sind ziemlich große breite und oben

sich erweiternde Ohren, die durchwegs in derselben Weise ohne nähere Charakteristik gezeichnet

sind. Der Ohrenrand ist stark profiliert, setzt sich, das Ohr wie ein Kontur umfassend, auch beim An-

sätze der Ohrmuschel an die Wange fort, wo er, falls es der Natur entsprechen sollte (wie es Jan nie

anzudeuten vergißt), in einen sich erweiternden und unregelmäßigen Knorpel übergehen müßte, und

Fig. 19. Jan van Eyck

Ausschnitt aus dem Bild-

nis des Jodocus Vydts,

vom Genter Altar.

Berlin,

königl. Gemäldegalerie.