220

Max Dvorak.

des Agnus Dei erschöpft sein würde. Man müßte an eine Statue mit zwei Köpfen denken; denn die

Landschaften, die da untereinander verbunden wurden, sind zwei verschiedene Lösungen einer und

derselben Aufgabe. Zweimal sollte in einem Bilde das Auge des Beschauers auf verschiedenen Wegen

bis zu den Grenzen des menschlichen Sehens geleitet werden.

Der Maler, welcher den zweiten, den neueren Weg zu diesem Ziele eingeschlagen hat, war sich

dessen wohl bewußt, daß zwischen seinen Zutaten und den unteren Teilen des Bildes ein schroffer

Widerspruch besteht. Wir ersehen dies daraus, daß er bestrebt war, der ursprünglichen landschaft-

lichen Szenerie des Bildes eine neue Bedeutung zu geben, durch welche die von ihm angefügte Fern-

sicht motiviert werden könnte. Das hinter den Figuren des Vordergrundes aufsteigende Terrain ist

bis oben hinauf, bis zu der oberen landschaftlichen Ve-

dute zu beiden Seiten des Bildes reich mit Sträuchern

und Blättern bewachsen, welche so dargestellt sind, als

ob sie sich nicht in der Ferne sondern nicht weiter als

die Vordergrundsfiguren befinden würden; sie sind in

demselben Maßstabe gemalt wie die Figuren der zwei

großen vorderen Gruppen und noch weit deutlicher und

ausführlicher als diese. Ein Blick auf die Einsiedlertafel

oder auf die Madonna des Kanzlers Rolin belehrt uns,

daß diese Gebüsche, die sich links und rechts oberhalb

der beiden großen Figurengruppen befinden, genau mit

den Motiven und der Darstellungsweise Jans überein-

stimmen. Die Lilien und die sie umgebenden Blumen

und Stauden rechts in der Mitte der Anbetung des

Lammes und auf der Terrasse des Louvrebildes scheinen

nicht nur von einer Hand sondern auch an einem Tage

gemalt zu sein, so sehr gleichen sie sich (vgl. Fig. 7, 17,

24, 25).

Dieser paradiesische Garten, der uns in voller Deut-

lichkeit an einer Stelle des Bildes erfreut, wo wir nach

dem tiefer liegenden Teile des landschaftlichen Pro-

spektes schon weite Fernen vermuten würden, diente

dazu, die Diskrepanz zwischen den alten und neuen

Teilen der Tafel zu verhüllen. Der aufsteigende Plan

des landschaftlichen Hintergrundes Huberts sollte nicht

mehr als eine Darstellung des sich vertiefenden Raumes

angesehen werden, was mit der Landschaftsmalerei Jans

nicht mehr vereinbar gewesen wäre, sondern sollte das

sein, was er ursprünglich gewesen ist und als was er

auch einem im perspektivischen Sehen geschulteren Auge stets erscheinen mußte, ein wirklich im

Vordergrunde des Bildes fast senkrecht hinter den Figuren sich emporhebender Abhang. Jan wendet

hier ein Motiv an, welches der Kunst seiner Zeit geläufig war und welches er selbst auch bei den

Seitentafeln zur Anbetung des Lammes verwendete. Es besteht darin, daß zwischen die Figuren des

Vordergrundes und den eigentlichen Hintergrund Kulissen geschoben werden, die raumvertiefend

wirken und zugleich den Maler der Schwierigkeit eines Mittelgrundes entheben. So liegt bei den

heil. Richtern, bei den Streitern Christi und bei dem Eremiten ein Felsen, bei den Pilgern ein mit

hohen Baumgruppen bewachsener Hügel zwischen dem Vorder- und Hintergrunde. Dieselbe Deutung

gab nun, wie es scheint, Jan auch den hinter den zwei großen Gruppen in der Anbetung des Lammes

sich erhebenden Bodenformationen. Das mit Buschwerk bewachsene steile Gelände sollte sich auch

wie eine Kulisse zwischen den Vorder- und Hintergrund schieben, als eine Kulisse, hinter der die

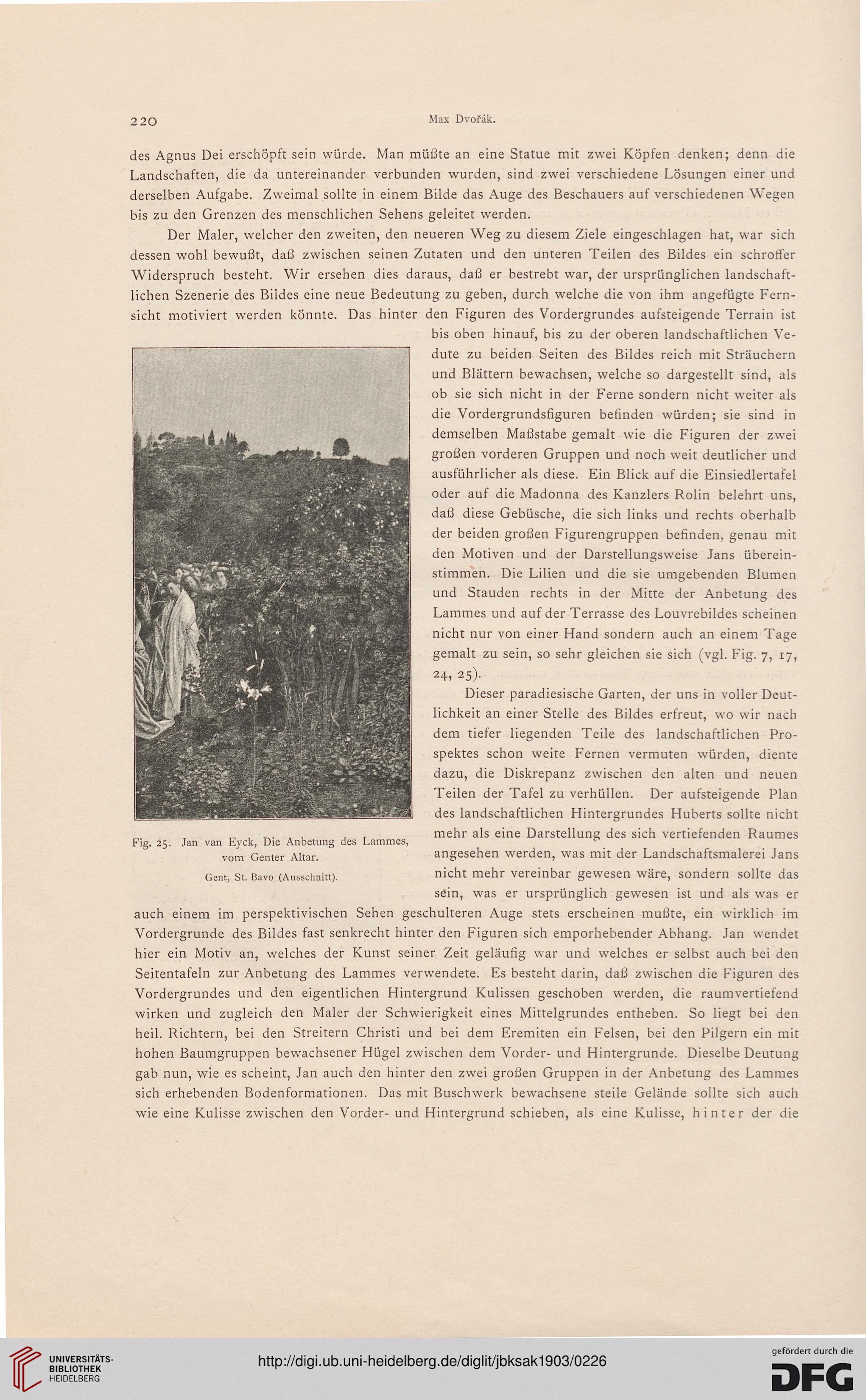

fig. 25.

Jan van Eyck, Die Anbetung des Lammes,

vom Genter Altar.

Gent, St. Bavo (Ausschnitt).

Max Dvorak.

des Agnus Dei erschöpft sein würde. Man müßte an eine Statue mit zwei Köpfen denken; denn die

Landschaften, die da untereinander verbunden wurden, sind zwei verschiedene Lösungen einer und

derselben Aufgabe. Zweimal sollte in einem Bilde das Auge des Beschauers auf verschiedenen Wegen

bis zu den Grenzen des menschlichen Sehens geleitet werden.

Der Maler, welcher den zweiten, den neueren Weg zu diesem Ziele eingeschlagen hat, war sich

dessen wohl bewußt, daß zwischen seinen Zutaten und den unteren Teilen des Bildes ein schroffer

Widerspruch besteht. Wir ersehen dies daraus, daß er bestrebt war, der ursprünglichen landschaft-

lichen Szenerie des Bildes eine neue Bedeutung zu geben, durch welche die von ihm angefügte Fern-

sicht motiviert werden könnte. Das hinter den Figuren des Vordergrundes aufsteigende Terrain ist

bis oben hinauf, bis zu der oberen landschaftlichen Ve-

dute zu beiden Seiten des Bildes reich mit Sträuchern

und Blättern bewachsen, welche so dargestellt sind, als

ob sie sich nicht in der Ferne sondern nicht weiter als

die Vordergrundsfiguren befinden würden; sie sind in

demselben Maßstabe gemalt wie die Figuren der zwei

großen vorderen Gruppen und noch weit deutlicher und

ausführlicher als diese. Ein Blick auf die Einsiedlertafel

oder auf die Madonna des Kanzlers Rolin belehrt uns,

daß diese Gebüsche, die sich links und rechts oberhalb

der beiden großen Figurengruppen befinden, genau mit

den Motiven und der Darstellungsweise Jans überein-

stimmen. Die Lilien und die sie umgebenden Blumen

und Stauden rechts in der Mitte der Anbetung des

Lammes und auf der Terrasse des Louvrebildes scheinen

nicht nur von einer Hand sondern auch an einem Tage

gemalt zu sein, so sehr gleichen sie sich (vgl. Fig. 7, 17,

24, 25).

Dieser paradiesische Garten, der uns in voller Deut-

lichkeit an einer Stelle des Bildes erfreut, wo wir nach

dem tiefer liegenden Teile des landschaftlichen Pro-

spektes schon weite Fernen vermuten würden, diente

dazu, die Diskrepanz zwischen den alten und neuen

Teilen der Tafel zu verhüllen. Der aufsteigende Plan

des landschaftlichen Hintergrundes Huberts sollte nicht

mehr als eine Darstellung des sich vertiefenden Raumes

angesehen werden, was mit der Landschaftsmalerei Jans

nicht mehr vereinbar gewesen wäre, sondern sollte das

sein, was er ursprünglich gewesen ist und als was er

auch einem im perspektivischen Sehen geschulteren Auge stets erscheinen mußte, ein wirklich im

Vordergrunde des Bildes fast senkrecht hinter den Figuren sich emporhebender Abhang. Jan wendet

hier ein Motiv an, welches der Kunst seiner Zeit geläufig war und welches er selbst auch bei den

Seitentafeln zur Anbetung des Lammes verwendete. Es besteht darin, daß zwischen die Figuren des

Vordergrundes und den eigentlichen Hintergrund Kulissen geschoben werden, die raumvertiefend

wirken und zugleich den Maler der Schwierigkeit eines Mittelgrundes entheben. So liegt bei den

heil. Richtern, bei den Streitern Christi und bei dem Eremiten ein Felsen, bei den Pilgern ein mit

hohen Baumgruppen bewachsener Hügel zwischen dem Vorder- und Hintergrunde. Dieselbe Deutung

gab nun, wie es scheint, Jan auch den hinter den zwei großen Gruppen in der Anbetung des Lammes

sich erhebenden Bodenformationen. Das mit Buschwerk bewachsene steile Gelände sollte sich auch

wie eine Kulisse zwischen den Vorder- und Hintergrund schieben, als eine Kulisse, hinter der die

fig. 25.

Jan van Eyck, Die Anbetung des Lammes,

vom Genter Altar.

Gent, St. Bavo (Ausschnitt).