234

Max Dvofäk.

Händen von Hampelmännern vergleichen, welche man einmal im scharfen, ein anderesmal im stumpfen

Winkel biegen kann, die aber in ihrer Bewegung nur in dieser einen Richtung frei sind. Dieselben

eigentümlichen Verdrehungen der Arme sehen wir z. B. bei dem rechten Schacher in der Kreuzigung

oder bei den meisten der aus den Gräbern sich erhebenden Toten des jüngsten Gerichtes (Fig. 27, 28

und Taf. XXII).

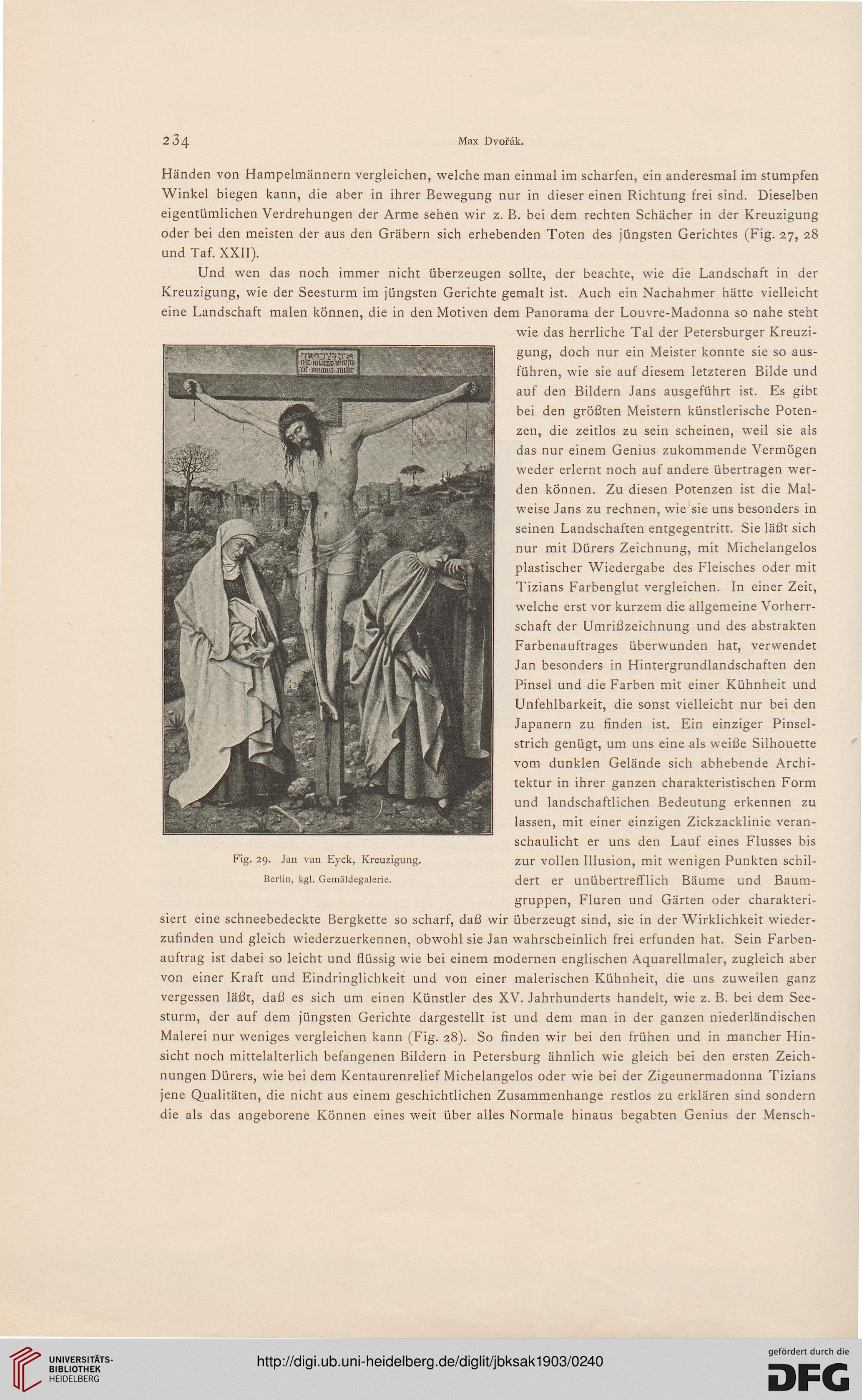

Und wen das noch immer nicht überzeugen sollte, der beachte, wie die Landschaft in der

Kreuzigung, wie der Seesturm im jüngsten Gerichte gemalt ist. Auch ein Nachahmer hätte vielleicht

eine Landschaft malen können, die in den Motiven dem Panorama der Louvre-Madonna so nahe steht

wie das herrliche Tal der Petersburger Kreuzi-

gung, doch nur ein Meister konnte sie so aus-

führen, wie sie auf diesem letzteren Bilde und

auf den Bildern Jans ausgeführt ist. Es gibt

bei den größten Meistern künstlerische Poten-

zen, die zeitlos zu sein scheinen, weil sie als

das nur einem Genius zukommende Vermögen

weder erlernt noch auf andere übertragen wer-

den können. Zu diesen Potenzen ist die Mal-

weise Jans zu rechnen, wie sie uns besonders in

seinen Landschaften entgegentritt. Sie läßt sich

nur mit Dürers Zeichnung, mit Michelangelos

plastischer Wiedergabe des Fleisches oder mit

Tizians Farbenglut vergleichen. In einer Zeit,

welche erst vor kurzem die allgemeine Vorherr-

schaft der Umrißzeichnung und des abstrakten

Farbenauftrages überwunden hat, verwendet

Jan besonders in Hintergrundlandschaften den

Pinsel und die Farben mit einer Kühnheit und

Unfehlbarkeit, die sonst vielleicht nur bei den

Japanern zu finden ist. Ein einziger Pinsel-

strich genügt, um uns eine als weiße Silhouette

vom dunklen Gelände sich abhebende Archi-

tektur in ihrer ganzen charakteristischen Form

und landschaftlichen Bedeutung erkennen zu

lassen, mit einer einzigen Zickzacklinie veran-

schaulicht er uns den Lauf eines Flusses bis

Fig. 29. Jan van Eyck, Kreuzigung. zur vollen Illusion, mit wenigen Punkten schil-

Beriin, kgi. Gemäldegalerie. dert er unübertrefflich Bäume und Baum-

gruppen, Fluren und Gärten oder charakteri-

siert eine schneebedeckte Bergkette so scharf, daß wir überzeugt sind, sie in der Wirklichkeit wieder-

zufinden und gleich wiederzuerkennen, obwohl sie Jan wahrscheinlich frei erfunden hat. Sein Farben-

auftrag ist dabei so leicht und flüssig wie bei einem modernen englischen Aquarellmaler, zugleich aber

von einer Kraft und Eindringlichkeit und von einer malerischen Kühnheit, die uns zuweilen ganz

vergessen läßt, daß es sich um einen Künstler des XV. Jahrhunderts handelt, wie z. B. bei dem See-

sturm, der auf dem jüngsten Gerichte dargestellt ist und dem man in der ganzen niederländischen

Malerei nur weniges vergleichen kann (Fig. 28). So finden wir bei den frühen und in mancher Hin-

sicht noch mittelalterlich befangenen Bildern in Petersburg ähnlich wie gleich bei den ersten Zeich-

nungen Dürers, wie bei dem Kentaurenrelief Michelangelos oder wie bei der Zigeunermadonna Tizians

jene Qualitäten, die nicht aus einem geschichtlichen Zusammenhange restlos zu erklären sind sondern

die als das angeborene Können eines weit über alles Normale hinaus begabten Genius der Mensch-

Max Dvofäk.

Händen von Hampelmännern vergleichen, welche man einmal im scharfen, ein anderesmal im stumpfen

Winkel biegen kann, die aber in ihrer Bewegung nur in dieser einen Richtung frei sind. Dieselben

eigentümlichen Verdrehungen der Arme sehen wir z. B. bei dem rechten Schacher in der Kreuzigung

oder bei den meisten der aus den Gräbern sich erhebenden Toten des jüngsten Gerichtes (Fig. 27, 28

und Taf. XXII).

Und wen das noch immer nicht überzeugen sollte, der beachte, wie die Landschaft in der

Kreuzigung, wie der Seesturm im jüngsten Gerichte gemalt ist. Auch ein Nachahmer hätte vielleicht

eine Landschaft malen können, die in den Motiven dem Panorama der Louvre-Madonna so nahe steht

wie das herrliche Tal der Petersburger Kreuzi-

gung, doch nur ein Meister konnte sie so aus-

führen, wie sie auf diesem letzteren Bilde und

auf den Bildern Jans ausgeführt ist. Es gibt

bei den größten Meistern künstlerische Poten-

zen, die zeitlos zu sein scheinen, weil sie als

das nur einem Genius zukommende Vermögen

weder erlernt noch auf andere übertragen wer-

den können. Zu diesen Potenzen ist die Mal-

weise Jans zu rechnen, wie sie uns besonders in

seinen Landschaften entgegentritt. Sie läßt sich

nur mit Dürers Zeichnung, mit Michelangelos

plastischer Wiedergabe des Fleisches oder mit

Tizians Farbenglut vergleichen. In einer Zeit,

welche erst vor kurzem die allgemeine Vorherr-

schaft der Umrißzeichnung und des abstrakten

Farbenauftrages überwunden hat, verwendet

Jan besonders in Hintergrundlandschaften den

Pinsel und die Farben mit einer Kühnheit und

Unfehlbarkeit, die sonst vielleicht nur bei den

Japanern zu finden ist. Ein einziger Pinsel-

strich genügt, um uns eine als weiße Silhouette

vom dunklen Gelände sich abhebende Archi-

tektur in ihrer ganzen charakteristischen Form

und landschaftlichen Bedeutung erkennen zu

lassen, mit einer einzigen Zickzacklinie veran-

schaulicht er uns den Lauf eines Flusses bis

Fig. 29. Jan van Eyck, Kreuzigung. zur vollen Illusion, mit wenigen Punkten schil-

Beriin, kgi. Gemäldegalerie. dert er unübertrefflich Bäume und Baum-

gruppen, Fluren und Gärten oder charakteri-

siert eine schneebedeckte Bergkette so scharf, daß wir überzeugt sind, sie in der Wirklichkeit wieder-

zufinden und gleich wiederzuerkennen, obwohl sie Jan wahrscheinlich frei erfunden hat. Sein Farben-

auftrag ist dabei so leicht und flüssig wie bei einem modernen englischen Aquarellmaler, zugleich aber

von einer Kraft und Eindringlichkeit und von einer malerischen Kühnheit, die uns zuweilen ganz

vergessen läßt, daß es sich um einen Künstler des XV. Jahrhunderts handelt, wie z. B. bei dem See-

sturm, der auf dem jüngsten Gerichte dargestellt ist und dem man in der ganzen niederländischen

Malerei nur weniges vergleichen kann (Fig. 28). So finden wir bei den frühen und in mancher Hin-

sicht noch mittelalterlich befangenen Bildern in Petersburg ähnlich wie gleich bei den ersten Zeich-

nungen Dürers, wie bei dem Kentaurenrelief Michelangelos oder wie bei der Zigeunermadonna Tizians

jene Qualitäten, die nicht aus einem geschichtlichen Zusammenhange restlos zu erklären sind sondern

die als das angeborene Können eines weit über alles Normale hinaus begabten Genius der Mensch-