236

Max Dvofäk.

Punkte hingehaucht wie in den anderen Landschaften Jans und wie sonst bei keinem Meister seiner

Zeit. Auf ein besonders auffallendes Beispiel dieser Malweise sei noch hingewiesen. Der kahle Felsen-

abhang, auf dem sich die Tragödie der Erlösung vollzieht, ist nur mit wenigen Pflanzen bewachsen,

denselben, welche wir auch auf den Felsen der Seitentafeln des Genter Altares finden; sonst bedeckt

ihn nur Steingeröll. Dieses Geröll ist in einer besonderen Weise gemalt. Die Steine sind mit weii3en

oder dunkleren Tupfen, Strichen oder auch kleinen Kreisen bedeckt, die auch auf dem zerklüfteten

Steinboden hie und da angebracht sind. Weiter in der Tiefe des Bildes verschwinden dann die Um-

risse der einzelnen Steine vollkommen und die Steinmassen werden nur durch Farbenklekse angedeutet,

wobei es dem Maler vollkommen gelungen ist, dem Beschauer den Eindruck zu erwecken, den ein sol-

ches Steinfeld, von der Ferne gesehen, in ihm erwecken müßte. In genau derselben Weise finden wir

aber den felsigen Boden, Felsen und Steine sowohl an

der Petersburger Kreuzigung dargestellt als auch an

den unteren Seitentafeln des Genter Altares: überall

sind über die in ähnlicher Weise zerrissenen Felsen

weiße Flecken, Tupfen, Striche verstreut und die

schwammartigen Steine bestehen wie bei der Berliner

Tafel nur aus lichten und dunklen Punkten (vgl.

Fig. 17, 29 und Taf. XXII). Bei den Schülern und

Nachahmern Jans finden wir dagegen stets flächen-

hafte, den Bestrebungen, dem ganzen Bildausschnitte

eine einheitliche Beleuchtung und von dieser abhängige

Modellierung zu geben, angepaßte Verteilung der Licht-

werte, in der Ferne auch einheitliche, durch die Luft-

perspektive gegebene Farbentöne, nie aber eine an

das Verfahren eines Gobelinwebers oder Brodeurs er-

innernde Technik wie bei den Werken Jans und an

den fraglichen Bildern in Petersburg und Berlin.

Nachdem wir nun auf diese Ubereinstimmung

in der malerischen Durchführung der Landschaft im

Berliner Bilde mit den Tafeln in Petersburg und den

Bildern Jans hingewiesen haben, wenden wir uns

noch zu den Figuren des Berliner Kalvarienberges,

die so merkwürdig und dem Stile Jans fremd zu sein

scheinen, daß man sie als einen Beweis gegen die vorangehenden Ausführungen auffassen könnte.

Sie schließen jedoch diesen Beweis, wenn es uns gelingt, sie mit stilistisch verwandten Gestalten

Jans zu belegen. Wieder könnte auf die Hände hingewiesen werden, die eine ähnliche lange, schmale,

zierliche Form mit feinen Knöcheln und zarten langen und zugespitzten Fingern haben, wie z. B.

die Hände der singenden Engel oder die Hand des Zacharias am Genter Altare oder die Hand des

Reiters unter den gerechten Richtern, welchen man für ein Bildnis Huberts erklärte, oder die

Hände Arnolfinis und seiner Frau oder des Engels und der Madonna in der Petersburger Verkün-

digung. Die Linke des Johannes, die er erhebt, um sich die Tränen abzuwischen, kehrt in gleicher

Gestalt bei der gemalten Steinfigur Johannes des Täufers am Genter Altare wieder. An diese letzte

Gestalt erinnert auch stark die barocke und etwas hölzerne Draperie des Mantels, welchen der

weinende Johannes in der Berliner Kreuzigung umhat, wogegen die großzügigen Falten seines Unter-

gewandes an den Gewändern der Einsiedler zu finden sind, bei welchen auch wie bei den Pilgern die

merkwürdige Fußstellung des Johannes wiederkehrt. Alle diese Formen halten sich im Rahmen von

Gewohnheiten, welche jedem Kenner des Stiles Jan van Eycks geläufig sein dürften. Doch kann man

dasselbe auch von den Köpfen behaupten? Leicht wird man erkennen, daß schlagende Analogien für

den Kopf Christi, der in beiden Kreuzigungsbildern derselbe ist, unter den Köpfen der heiligen Einsiedler

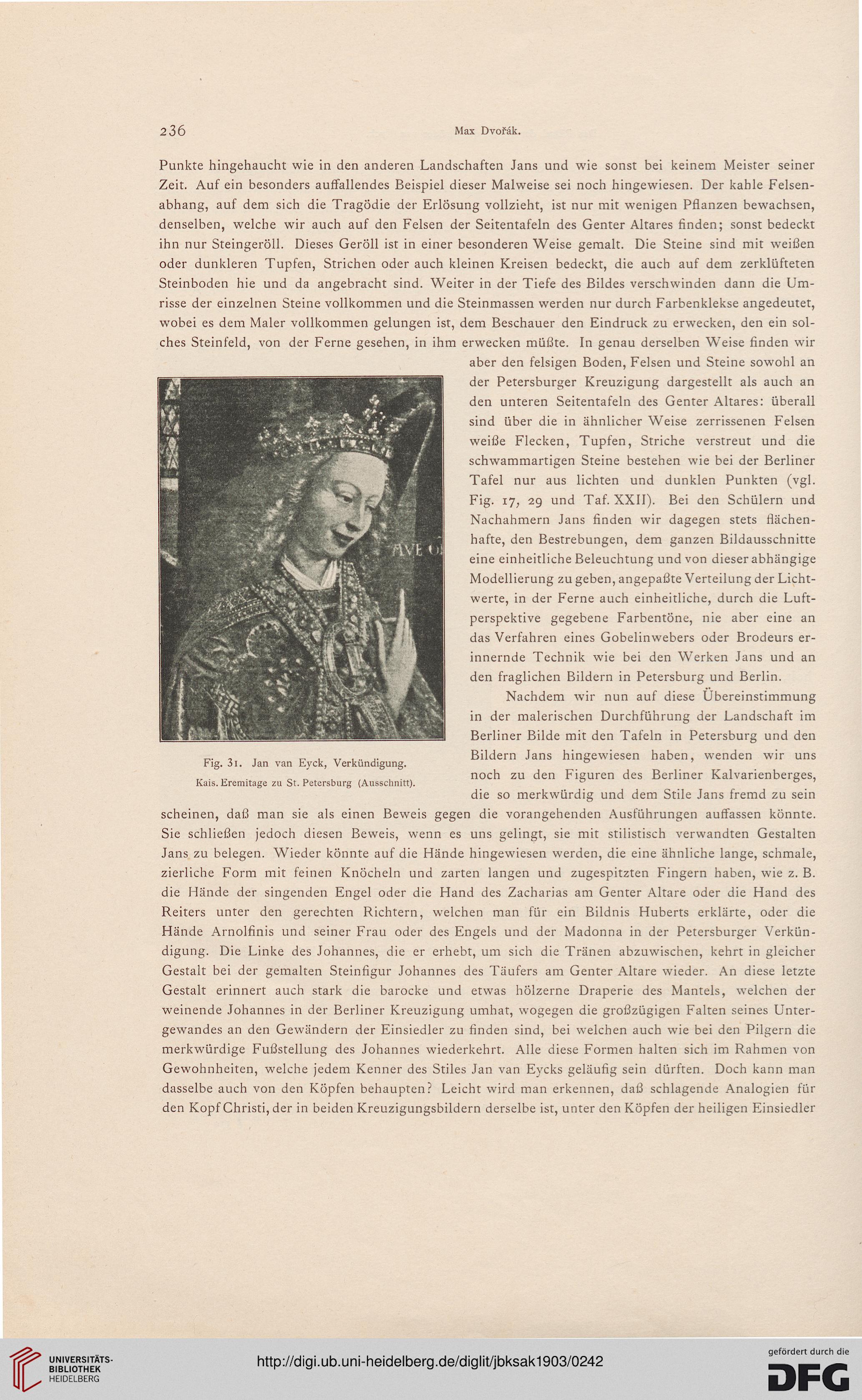

Fig. 3i. Jan van Eyck, Verkündigung.

Kais. Eremitage zu St. Petersburg (Ausschnitt).

Max Dvofäk.

Punkte hingehaucht wie in den anderen Landschaften Jans und wie sonst bei keinem Meister seiner

Zeit. Auf ein besonders auffallendes Beispiel dieser Malweise sei noch hingewiesen. Der kahle Felsen-

abhang, auf dem sich die Tragödie der Erlösung vollzieht, ist nur mit wenigen Pflanzen bewachsen,

denselben, welche wir auch auf den Felsen der Seitentafeln des Genter Altares finden; sonst bedeckt

ihn nur Steingeröll. Dieses Geröll ist in einer besonderen Weise gemalt. Die Steine sind mit weii3en

oder dunkleren Tupfen, Strichen oder auch kleinen Kreisen bedeckt, die auch auf dem zerklüfteten

Steinboden hie und da angebracht sind. Weiter in der Tiefe des Bildes verschwinden dann die Um-

risse der einzelnen Steine vollkommen und die Steinmassen werden nur durch Farbenklekse angedeutet,

wobei es dem Maler vollkommen gelungen ist, dem Beschauer den Eindruck zu erwecken, den ein sol-

ches Steinfeld, von der Ferne gesehen, in ihm erwecken müßte. In genau derselben Weise finden wir

aber den felsigen Boden, Felsen und Steine sowohl an

der Petersburger Kreuzigung dargestellt als auch an

den unteren Seitentafeln des Genter Altares: überall

sind über die in ähnlicher Weise zerrissenen Felsen

weiße Flecken, Tupfen, Striche verstreut und die

schwammartigen Steine bestehen wie bei der Berliner

Tafel nur aus lichten und dunklen Punkten (vgl.

Fig. 17, 29 und Taf. XXII). Bei den Schülern und

Nachahmern Jans finden wir dagegen stets flächen-

hafte, den Bestrebungen, dem ganzen Bildausschnitte

eine einheitliche Beleuchtung und von dieser abhängige

Modellierung zu geben, angepaßte Verteilung der Licht-

werte, in der Ferne auch einheitliche, durch die Luft-

perspektive gegebene Farbentöne, nie aber eine an

das Verfahren eines Gobelinwebers oder Brodeurs er-

innernde Technik wie bei den Werken Jans und an

den fraglichen Bildern in Petersburg und Berlin.

Nachdem wir nun auf diese Ubereinstimmung

in der malerischen Durchführung der Landschaft im

Berliner Bilde mit den Tafeln in Petersburg und den

Bildern Jans hingewiesen haben, wenden wir uns

noch zu den Figuren des Berliner Kalvarienberges,

die so merkwürdig und dem Stile Jans fremd zu sein

scheinen, daß man sie als einen Beweis gegen die vorangehenden Ausführungen auffassen könnte.

Sie schließen jedoch diesen Beweis, wenn es uns gelingt, sie mit stilistisch verwandten Gestalten

Jans zu belegen. Wieder könnte auf die Hände hingewiesen werden, die eine ähnliche lange, schmale,

zierliche Form mit feinen Knöcheln und zarten langen und zugespitzten Fingern haben, wie z. B.

die Hände der singenden Engel oder die Hand des Zacharias am Genter Altare oder die Hand des

Reiters unter den gerechten Richtern, welchen man für ein Bildnis Huberts erklärte, oder die

Hände Arnolfinis und seiner Frau oder des Engels und der Madonna in der Petersburger Verkün-

digung. Die Linke des Johannes, die er erhebt, um sich die Tränen abzuwischen, kehrt in gleicher

Gestalt bei der gemalten Steinfigur Johannes des Täufers am Genter Altare wieder. An diese letzte

Gestalt erinnert auch stark die barocke und etwas hölzerne Draperie des Mantels, welchen der

weinende Johannes in der Berliner Kreuzigung umhat, wogegen die großzügigen Falten seines Unter-

gewandes an den Gewändern der Einsiedler zu finden sind, bei welchen auch wie bei den Pilgern die

merkwürdige Fußstellung des Johannes wiederkehrt. Alle diese Formen halten sich im Rahmen von

Gewohnheiten, welche jedem Kenner des Stiles Jan van Eycks geläufig sein dürften. Doch kann man

dasselbe auch von den Köpfen behaupten? Leicht wird man erkennen, daß schlagende Analogien für

den Kopf Christi, der in beiden Kreuzigungsbildern derselbe ist, unter den Köpfen der heiligen Einsiedler

Fig. 3i. Jan van Eyck, Verkündigung.

Kais. Eremitage zu St. Petersburg (Ausschnitt).