Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

237

vom Genter Altare zu finden sind. Unmöglich scheint es jedoch zu sein, daß Jan auch die Köpfe der

Madonna und des Johannes gemalt hätte, die so aussehen, als hätte sie der Maler genau nach Skulp-

turen aus dem XIV. Jahrhundert kopiert. Schon bei dem Petersburger Bilderpaar haben wir die mittel-

alterliche Darstellung des Sentiments hervorgehoben; auf dem Berliner Bilde tritt sie uns noch viel

deutlicher in jener Form entgegen, die wir an tausenden von Beispielen in der spätmittelalterlichen

Plastik beobachten können. Dem Schmerze des heil. Johannes hat der Maler einen intensiveren Aus-

druck gegeben; man könnte ihn fast den Grimassen der gotischen Grotesken vergleichen. Noch deut-

licher ist der Zusammenhang mit den Typen und Ausdrucksmitteln der gotischen Kunst bei der im

stillen Kummer versunkenen Madonna. Über ihr Gesicht gleitet der Widerschein einer inneren Be-

wegung, den man als ein bittersüßes Lächeln bezeichnen müßte, wenn diese Bezeichnung dem darge-

stellten Momente nicht widerspräche. Tatsächlich ist

es der seit dem XIII. Jahrhundert der ganzen gotischen

Skulptur geläufige Ausdruck für seelische Vorgänge, der

unterschiedlos von dem Bildhauer oder auch Maler an-

gewendet wird, ob er das glückverheißende Lächeln

des Engels in der Verkündigung, die strahlende Mutter-

liebe der Madonna, eine klaglose Trauer oder über-

haupt nur ein inneres Leben und die Spiegelung der

Seele in der Materie darstellen will. Wenn wir die

körperliche Form dieses Ausdrucks analysieren, so fin-

den wir, daß er hauptsächlich durch die Gestaltung

der Augen, welche als eine schmale Spalte zwischen

stark wulstartig vortretenden Augenlidern gebildet sind,

durch die tiefe Furche, die von der Nasenwurzel an den

Mundwinkeln vorbei hinunterzieht und durch die wie

beim Lächeln geschwungene Linie des großen Mundes

hervorgerufen wird. Diese Form liegt auch dem seeli-

schen Ausdrucke der Madonna in der Berliner Kreuzi-

gung zugrunde und auch das schmerzverzogene Gesicht

des Johannes läßt sich auf sie zurückführen. Dieselbe

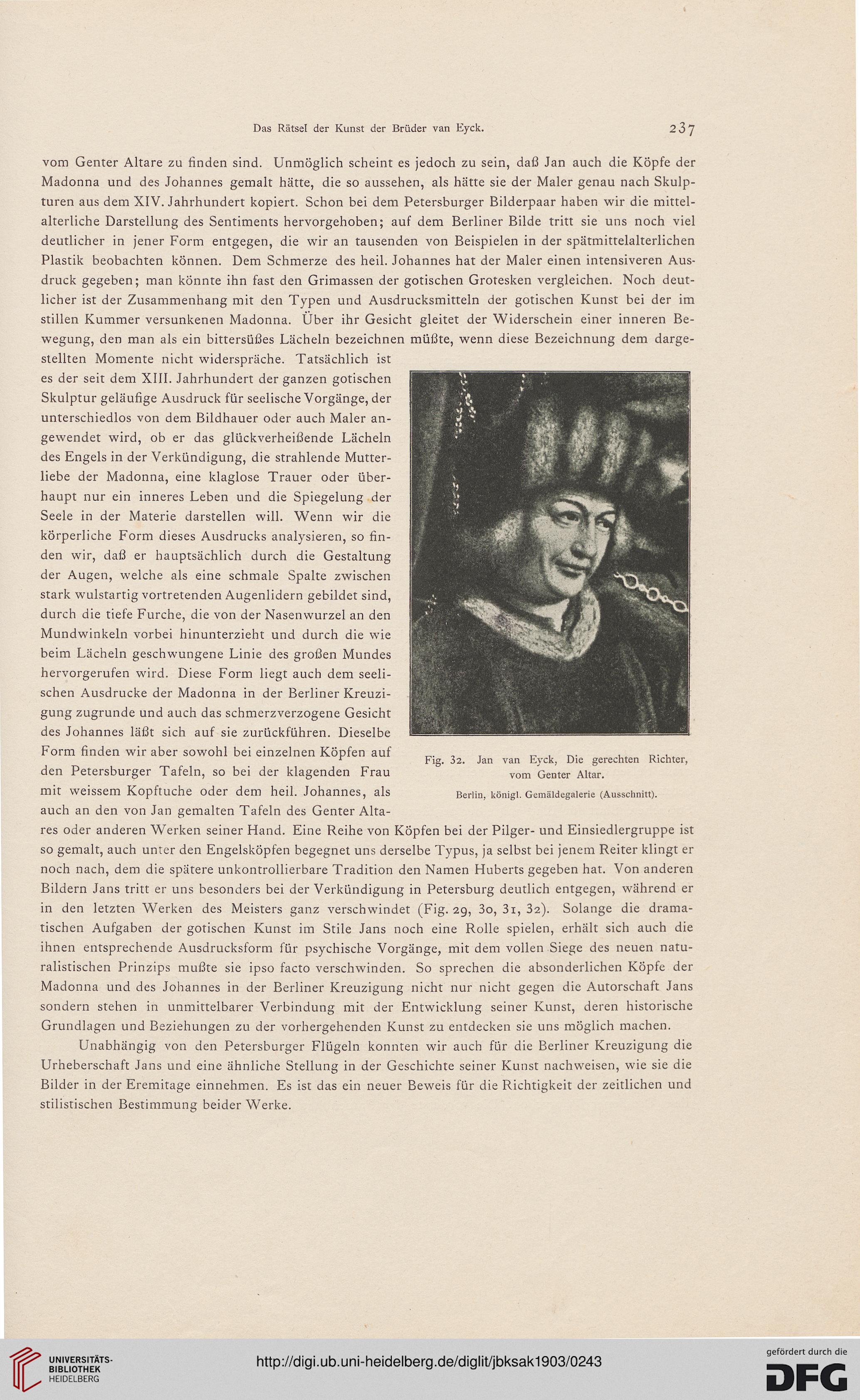

Form finden wir aber sowohl bei einzelnen Köpfen auf

den Petersburger Tafeln, so bei der klagenden Frau

mit weissem Kopftuche oder dem heil. Johannes, als

auch an den von Jan gemalten Tafeln des Genter Alta-

res oder anderen Werken seiner Hand. Eine Reihe von Köpfen bei der Pilger- und Einsiedlergruppe ist

so gemalt, auch unter den Engelsköpfen begegnet uns derselbe Typus, ja selbst bei jenem Reiter klingt er

noch nach, dem die spätere unkontrollierbare Tradition den Namen Huberts gegeben hat. Von anderen

Bildern Jans tritt er uns besonders bei der Verkündigung in Petersburg deutlich entgegen, während er

in den letzten Werken des Meisters ganz verschwindet (Fig. 29, 3o, 3i, 32). Solange die drama-

tischen Aufgaben der gotischen Kunst im Stile Jans noch eine Rolle spielen, erhält sich auch die

ihnen entsprechende Ausdrucksform für psychische Vorgänge, mit dem vollen Siege des neuen natu-

ralistischen Prinzips mußte sie ipso facto verschwinden. So sprechen die absonderlichen Köpfe der

Madonna und des Johannes in der Berliner Kreuzigung nicht nur nicht gegen die Autorschaft Jans

sondern stehen in unmittelbarer Verbindung mit der Entwicklung seiner Kunst, deren historische

Grundlagen und Beziehungen zu der vorhergehenden Kunst zu entdecken sie uns möglich machen.

Unabhängig von den Petersburger Flügeln konnten wir auch für die Berliner Kreuzigung die

Urheberschaft Jans und eine ähnliche Stellung in der Geschichte seiner Kunst nachweisen, wie sie die

Bilder in der Eremitage einnehmen. Es ist das ein neuer Beweis für die Richtigkeit der zeitlichen und

stilistischen Bestimmune beider Werke.

Fig. 32. Jan van Eyck, Die gerechten Richter,

vom Genter Altar.

Berlin, königl. Gemäldegalerie (Ausschnitt).

237

vom Genter Altare zu finden sind. Unmöglich scheint es jedoch zu sein, daß Jan auch die Köpfe der

Madonna und des Johannes gemalt hätte, die so aussehen, als hätte sie der Maler genau nach Skulp-

turen aus dem XIV. Jahrhundert kopiert. Schon bei dem Petersburger Bilderpaar haben wir die mittel-

alterliche Darstellung des Sentiments hervorgehoben; auf dem Berliner Bilde tritt sie uns noch viel

deutlicher in jener Form entgegen, die wir an tausenden von Beispielen in der spätmittelalterlichen

Plastik beobachten können. Dem Schmerze des heil. Johannes hat der Maler einen intensiveren Aus-

druck gegeben; man könnte ihn fast den Grimassen der gotischen Grotesken vergleichen. Noch deut-

licher ist der Zusammenhang mit den Typen und Ausdrucksmitteln der gotischen Kunst bei der im

stillen Kummer versunkenen Madonna. Über ihr Gesicht gleitet der Widerschein einer inneren Be-

wegung, den man als ein bittersüßes Lächeln bezeichnen müßte, wenn diese Bezeichnung dem darge-

stellten Momente nicht widerspräche. Tatsächlich ist

es der seit dem XIII. Jahrhundert der ganzen gotischen

Skulptur geläufige Ausdruck für seelische Vorgänge, der

unterschiedlos von dem Bildhauer oder auch Maler an-

gewendet wird, ob er das glückverheißende Lächeln

des Engels in der Verkündigung, die strahlende Mutter-

liebe der Madonna, eine klaglose Trauer oder über-

haupt nur ein inneres Leben und die Spiegelung der

Seele in der Materie darstellen will. Wenn wir die

körperliche Form dieses Ausdrucks analysieren, so fin-

den wir, daß er hauptsächlich durch die Gestaltung

der Augen, welche als eine schmale Spalte zwischen

stark wulstartig vortretenden Augenlidern gebildet sind,

durch die tiefe Furche, die von der Nasenwurzel an den

Mundwinkeln vorbei hinunterzieht und durch die wie

beim Lächeln geschwungene Linie des großen Mundes

hervorgerufen wird. Diese Form liegt auch dem seeli-

schen Ausdrucke der Madonna in der Berliner Kreuzi-

gung zugrunde und auch das schmerzverzogene Gesicht

des Johannes läßt sich auf sie zurückführen. Dieselbe

Form finden wir aber sowohl bei einzelnen Köpfen auf

den Petersburger Tafeln, so bei der klagenden Frau

mit weissem Kopftuche oder dem heil. Johannes, als

auch an den von Jan gemalten Tafeln des Genter Alta-

res oder anderen Werken seiner Hand. Eine Reihe von Köpfen bei der Pilger- und Einsiedlergruppe ist

so gemalt, auch unter den Engelsköpfen begegnet uns derselbe Typus, ja selbst bei jenem Reiter klingt er

noch nach, dem die spätere unkontrollierbare Tradition den Namen Huberts gegeben hat. Von anderen

Bildern Jans tritt er uns besonders bei der Verkündigung in Petersburg deutlich entgegen, während er

in den letzten Werken des Meisters ganz verschwindet (Fig. 29, 3o, 3i, 32). Solange die drama-

tischen Aufgaben der gotischen Kunst im Stile Jans noch eine Rolle spielen, erhält sich auch die

ihnen entsprechende Ausdrucksform für psychische Vorgänge, mit dem vollen Siege des neuen natu-

ralistischen Prinzips mußte sie ipso facto verschwinden. So sprechen die absonderlichen Köpfe der

Madonna und des Johannes in der Berliner Kreuzigung nicht nur nicht gegen die Autorschaft Jans

sondern stehen in unmittelbarer Verbindung mit der Entwicklung seiner Kunst, deren historische

Grundlagen und Beziehungen zu der vorhergehenden Kunst zu entdecken sie uns möglich machen.

Unabhängig von den Petersburger Flügeln konnten wir auch für die Berliner Kreuzigung die

Urheberschaft Jans und eine ähnliche Stellung in der Geschichte seiner Kunst nachweisen, wie sie die

Bilder in der Eremitage einnehmen. Es ist das ein neuer Beweis für die Richtigkeit der zeitlichen und

stilistischen Bestimmune beider Werke.

Fig. 32. Jan van Eyck, Die gerechten Richter,

vom Genter Altar.

Berlin, königl. Gemäldegalerie (Ausschnitt).