Das Rätsel der Kunst der Brüder van Eyck.

267

italien befinden, so hätten wohl viele Bilderkenner, bevor man sich im allgemeinen mehr mit der spät-

mittelalterlichen Malerei beschäftigt hatte, als es bisher geschehen war, an der italienischen Provenienz

der Tafel nie gezweifelt. Und hätten die Architekturen der von uns abgebildeten Kreuztragung aus

einem Gebetbuche des Herzogs von Berry (Fig. 41), welches von Jaquemart de Hesdin und seinen Ge-

sellen illuminiert wurde, nicht nordische Formen, so könnte man ein solches Bild mit anscheinend

nur geringen Unterschieden auch z. B. in einer mailändischen oder veronesischen Handschrift aus der

zweiten Hälfte des Trecento fin-

den. Dennoch kann einem auf-

merksamen Beobachter, besonders

wenn er sich ein wenig in der

Geschichte der Malerei jener Pe-

riode umgeschaut hat, kaum ent-

gehen, daß alle diese Malereien

trotz der treuen Anlehnung an

italienische Vorbilder von den

letzteren wesentlich verschieden

sind, so daß man sie, wenn man

auf diese Unterschiede aufmerk-

sam wurde, nie mit einer italie-

nischen Arbeit verwechseln kann.

Dieser Unterschied offenbart

sich naturgemäß am deutlichsten

bei der Zusammenstellung meh-

rerer Werke dieser Gruppe, in-

dem dadurch gemeinsame Schul-

gewohnheiten hervortreten, für

die wir in Italien keine Analo-

gien besitzen. Als solche wären

z. B. einzelne genrehafte Gestalten

zu nennen, die wir aus den italie-

nischen Trecentogemälden nicht

kennen, die sich jedoch in der

älteren französischen Malerei oft

nachweisen lassen, wie z. B. die

Gassenbuben, die schaulustig den

traurigen Golgathazug begleiten,

die Gestalten der beiden Schacher

in zerlumptem Gewände oder der

heil. Josef, der in der Reise nach

Ägypten von Broederlam treu in der Gestalt eines herumziehenden Handwerksgesellen dargestellt wurde.

Es wäre kaum je einem gleichzeitigen Italiener eingefallen, die scharfen Steine zu malen, über welche

die nackten Füße des Erlösers schreiten mußten, oder die Landschaft in der Verkündigung an die Hirten

als beschneit darzustellen (S. 82 des Brüsseler Gebetbuches). Das sind Einfälle von Künstlern, die seit

langem gewohnt waren, Randleisten in Handschriften oder Wanddekorationen mit genrehaften, der

Natur abgelauschten Szenen und Figuren zu beleben. Wichtiger jedoch als diese stofflichen Eigentüm-

lichkeiten sind stilistische Besonderheiten, welche sie mit der älteren französischen Malerei verknüpfen

und die der italienischen Trecentomalerei fremd gewesen sind. Trotz aller ikonographischen Überein-

stimmung mit italienischen Vorbildern steht der Kopf Gottvaters oder Christi in der Pietä (Fig. 39)

oder die Köpfe der beiden Heiligen in der Titelminiatur des Brüsseler Gebetbuches (Fig. 40) fran-

37*

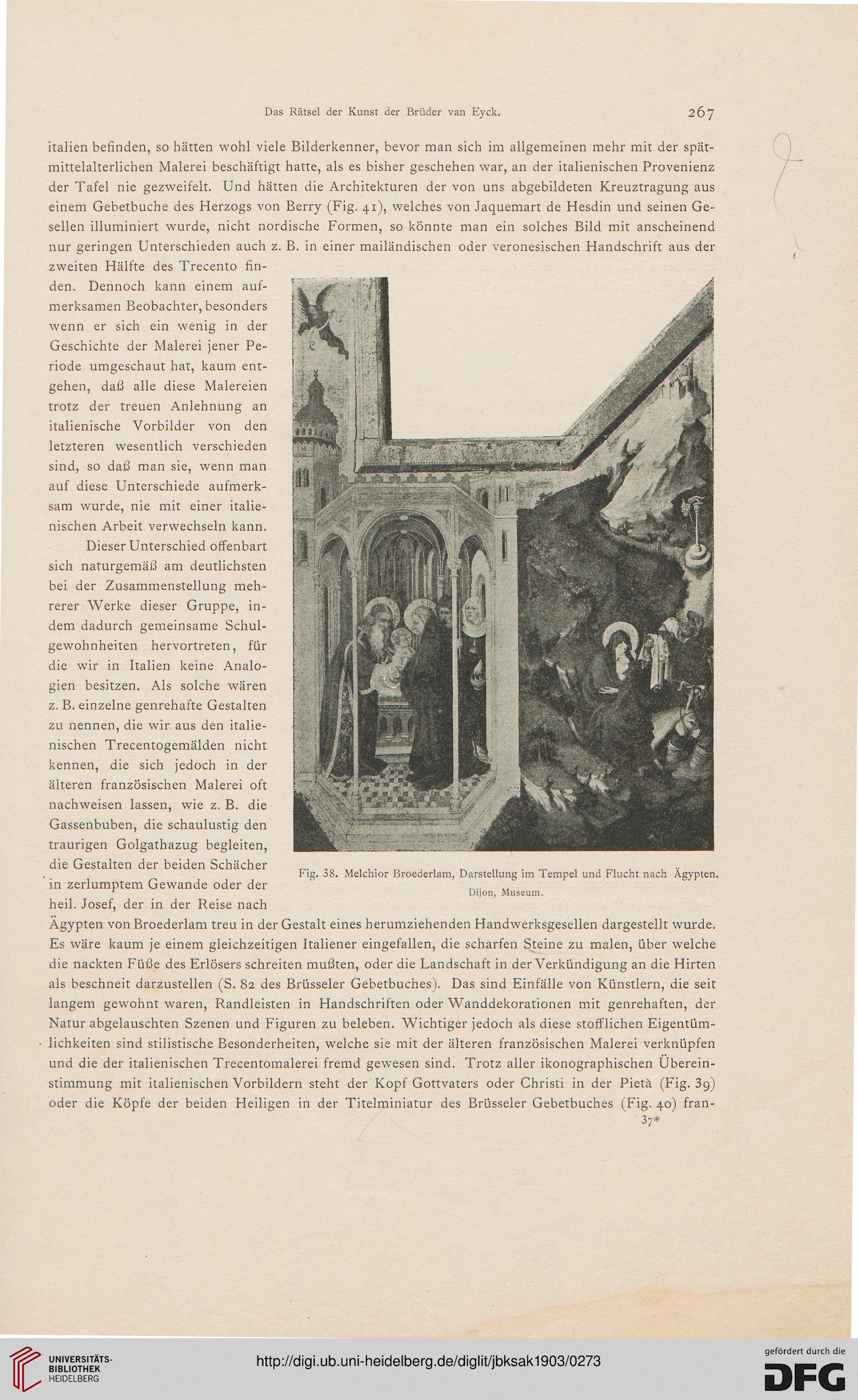

F"i£. 38. Melchior Broederlam, Darstellung im Tempel und Flucht nach Ägypten.

Djjon, Museum.

267

italien befinden, so hätten wohl viele Bilderkenner, bevor man sich im allgemeinen mehr mit der spät-

mittelalterlichen Malerei beschäftigt hatte, als es bisher geschehen war, an der italienischen Provenienz

der Tafel nie gezweifelt. Und hätten die Architekturen der von uns abgebildeten Kreuztragung aus

einem Gebetbuche des Herzogs von Berry (Fig. 41), welches von Jaquemart de Hesdin und seinen Ge-

sellen illuminiert wurde, nicht nordische Formen, so könnte man ein solches Bild mit anscheinend

nur geringen Unterschieden auch z. B. in einer mailändischen oder veronesischen Handschrift aus der

zweiten Hälfte des Trecento fin-

den. Dennoch kann einem auf-

merksamen Beobachter, besonders

wenn er sich ein wenig in der

Geschichte der Malerei jener Pe-

riode umgeschaut hat, kaum ent-

gehen, daß alle diese Malereien

trotz der treuen Anlehnung an

italienische Vorbilder von den

letzteren wesentlich verschieden

sind, so daß man sie, wenn man

auf diese Unterschiede aufmerk-

sam wurde, nie mit einer italie-

nischen Arbeit verwechseln kann.

Dieser Unterschied offenbart

sich naturgemäß am deutlichsten

bei der Zusammenstellung meh-

rerer Werke dieser Gruppe, in-

dem dadurch gemeinsame Schul-

gewohnheiten hervortreten, für

die wir in Italien keine Analo-

gien besitzen. Als solche wären

z. B. einzelne genrehafte Gestalten

zu nennen, die wir aus den italie-

nischen Trecentogemälden nicht

kennen, die sich jedoch in der

älteren französischen Malerei oft

nachweisen lassen, wie z. B. die

Gassenbuben, die schaulustig den

traurigen Golgathazug begleiten,

die Gestalten der beiden Schacher

in zerlumptem Gewände oder der

heil. Josef, der in der Reise nach

Ägypten von Broederlam treu in der Gestalt eines herumziehenden Handwerksgesellen dargestellt wurde.

Es wäre kaum je einem gleichzeitigen Italiener eingefallen, die scharfen Steine zu malen, über welche

die nackten Füße des Erlösers schreiten mußten, oder die Landschaft in der Verkündigung an die Hirten

als beschneit darzustellen (S. 82 des Brüsseler Gebetbuches). Das sind Einfälle von Künstlern, die seit

langem gewohnt waren, Randleisten in Handschriften oder Wanddekorationen mit genrehaften, der

Natur abgelauschten Szenen und Figuren zu beleben. Wichtiger jedoch als diese stofflichen Eigentüm-

lichkeiten sind stilistische Besonderheiten, welche sie mit der älteren französischen Malerei verknüpfen

und die der italienischen Trecentomalerei fremd gewesen sind. Trotz aller ikonographischen Überein-

stimmung mit italienischen Vorbildern steht der Kopf Gottvaters oder Christi in der Pietä (Fig. 39)

oder die Köpfe der beiden Heiligen in der Titelminiatur des Brüsseler Gebetbuches (Fig. 40) fran-

37*

F"i£. 38. Melchior Broederlam, Darstellung im Tempel und Flucht nach Ägypten.

Djjon, Museum.