268

Max Dvofäk.

zösischen gotischen Skulpturen viel näher als giottesken Gestalten. Wir nennen plastische Werke zum

Vergleiche, nicht weil sie von gleichzeitigen Malereien verschieden wären, sondern weil sie bekannter

sind. Es sind ähnliche Gestalten, wie sie schon Beauneveu malte und für die wir um die Mitte des

Jahrhunderts überall in französischen malerischen Werken Beispiele genug finden können. Noch

deutlicher können wir diesen Zusammenhang mit der älteren französischen Kunst in der Darstellung

der Gewänder und Draperien beobachten. Neben den großzügig stilisierten Gewandfiguren finden wir

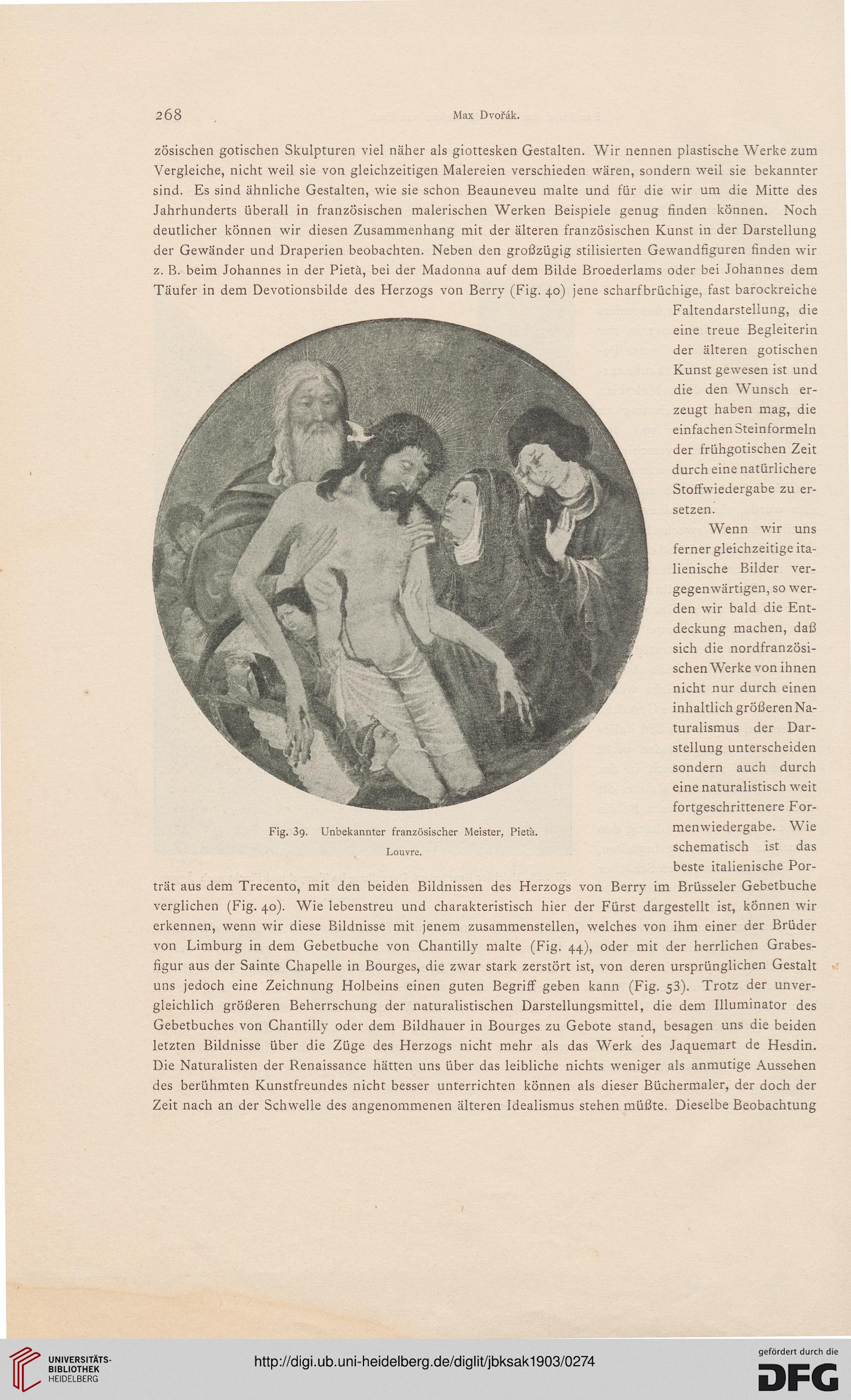

z. B. beim Johannes in der Pietä, bei der Madonna auf dem Bilde Broederlams oder bei Johannes dem

Täufer in dem Devotionsbilde des Herzogs von Berry (Fig. 40) jene scharf brüchige, fast barockreiche

Faltendarstellung, die

eine treue Begleiterin

der älteren gotischen

Kunst gewesen ist und

die den Wunsch er-

zeugt haben mag, die

einfachen Steinformeln

der frühgotischen Zeit

durch eine natürlichere

Stoffwiedergabe zu er-

setzen.

Wenn wir uns

ferner gleichzeitige ita-

lienische Bilder ver-

gegenwärtigen, so wer-

den wir bald die Ent-

deckung machen, daß

sich die nordfranzösi-

schen Werke von ihnen

nicht nur durch einen

inhaltlich größeren Na-

turalismus der Dar-

stellung unterscheiden

sondern auch durch

eine naturalistisch weit

fortgeschrittenere For-

menwiedergabe. Wie

schematisch ist das

beste italienische Por-

trät aus dem Trecento, mit den beiden Bildnissen des Herzogs von Berry im Brüsseler Gebetbuche

verglichen (Fig. 40). Wie lebenstreu und charakteristisch hier der Fürst dargestellt ist, können wir

erkennen, wenn wir diese Bildnisse mit jenem zusammenstellen, welches von ihm einer der Brüder

von Limburg in dem Gebetbuche von Chantilly malte (Fig. 44), oder mit der herrlichen Grabes-

figur aus der Sainte Chapelle in Bourges, die zwar stark zerstört ist, von deren ursprünglichen Gestalt

uns jedoch eine Zeichnung Holbeins einen guten Begriff geben kann (Fig. 53). Trotz der unver-

gleichlich größeren Beherrschung der naturalistischen Darstellungsmittel, die dem Illuminator des

Gebetbuches von Chantilly oder dem Bildhauer in Bourges zu Gebote stand, besagen uns die beiden

letzten Bildnisse über die Züge des Herzogs nicht mehr als das Werk des Jaquemart de Hesdin.

Die Naturalisten der Renaissance hätten uns über das leibliche nichts weniger als anmutige Aussehen

des berühmten Kunstfreundes nicht besser unterrichten können als dieser Büchermaler, der doch der

Zeit nach an der Schwelle des angenommenen älteren Idealismus stehen müßte. Dieselbe Beobachtung

Fig. 39. Unbekannter französischer Meister, Pieta.

Louvre.

Max Dvofäk.

zösischen gotischen Skulpturen viel näher als giottesken Gestalten. Wir nennen plastische Werke zum

Vergleiche, nicht weil sie von gleichzeitigen Malereien verschieden wären, sondern weil sie bekannter

sind. Es sind ähnliche Gestalten, wie sie schon Beauneveu malte und für die wir um die Mitte des

Jahrhunderts überall in französischen malerischen Werken Beispiele genug finden können. Noch

deutlicher können wir diesen Zusammenhang mit der älteren französischen Kunst in der Darstellung

der Gewänder und Draperien beobachten. Neben den großzügig stilisierten Gewandfiguren finden wir

z. B. beim Johannes in der Pietä, bei der Madonna auf dem Bilde Broederlams oder bei Johannes dem

Täufer in dem Devotionsbilde des Herzogs von Berry (Fig. 40) jene scharf brüchige, fast barockreiche

Faltendarstellung, die

eine treue Begleiterin

der älteren gotischen

Kunst gewesen ist und

die den Wunsch er-

zeugt haben mag, die

einfachen Steinformeln

der frühgotischen Zeit

durch eine natürlichere

Stoffwiedergabe zu er-

setzen.

Wenn wir uns

ferner gleichzeitige ita-

lienische Bilder ver-

gegenwärtigen, so wer-

den wir bald die Ent-

deckung machen, daß

sich die nordfranzösi-

schen Werke von ihnen

nicht nur durch einen

inhaltlich größeren Na-

turalismus der Dar-

stellung unterscheiden

sondern auch durch

eine naturalistisch weit

fortgeschrittenere For-

menwiedergabe. Wie

schematisch ist das

beste italienische Por-

trät aus dem Trecento, mit den beiden Bildnissen des Herzogs von Berry im Brüsseler Gebetbuche

verglichen (Fig. 40). Wie lebenstreu und charakteristisch hier der Fürst dargestellt ist, können wir

erkennen, wenn wir diese Bildnisse mit jenem zusammenstellen, welches von ihm einer der Brüder

von Limburg in dem Gebetbuche von Chantilly malte (Fig. 44), oder mit der herrlichen Grabes-

figur aus der Sainte Chapelle in Bourges, die zwar stark zerstört ist, von deren ursprünglichen Gestalt

uns jedoch eine Zeichnung Holbeins einen guten Begriff geben kann (Fig. 53). Trotz der unver-

gleichlich größeren Beherrschung der naturalistischen Darstellungsmittel, die dem Illuminator des

Gebetbuches von Chantilly oder dem Bildhauer in Bourges zu Gebote stand, besagen uns die beiden

letzten Bildnisse über die Züge des Herzogs nicht mehr als das Werk des Jaquemart de Hesdin.

Die Naturalisten der Renaissance hätten uns über das leibliche nichts weniger als anmutige Aussehen

des berühmten Kunstfreundes nicht besser unterrichten können als dieser Büchermaler, der doch der

Zeit nach an der Schwelle des angenommenen älteren Idealismus stehen müßte. Dieselbe Beobachtung

Fig. 39. Unbekannter französischer Meister, Pieta.

Louvre.