284

Max Dvofäk.

von Limburg erklären kann (Fig. 45). In dieser Bibel wiederholen die Brüder 1 mit geringen Ver-

änderungen einen älteren Bilderzyklus, der sich uns in einer etwa um das Jahr i36o entstandenen

Pariser Handschrift erhalten hat.2 Wie nahe noch die Brüder von Limburg auch stilistisch ihrer Vor-

lage gestanden sind, kann man daraus ersehen, daß sich einzelne Forscher verleiten ließen, die ältere

Handschrift, die vollkommen mit den für Karl V. illuminierten Kodizes übereinstimmt, ebenfalls dem

Atelier des Paul von Limburg zuzuweisen. In gleicher Weise aber wie der Stil der Miniaturen von Chan-

tilly auf der Entwicklung der ganzen französischen Malerei beruht, ist er auch in seiner Zeit keine ver-

einzelte Erscheinung. Alle französischen illuminierten Handschriften, die in dem ersten Viertel des

XV. Jahrhunderts entstanden sind, weisen ihn oder doch seinen Einfluß auf. Wie in dem Gebetbuche von

Chantilly selbst, kann man ihn auch in ver-

schiedenen Handschriften, in verschiedenen

Stadien der Entwicklung beobachten: noch

stark italianisierend, wie z. B. in den älteren

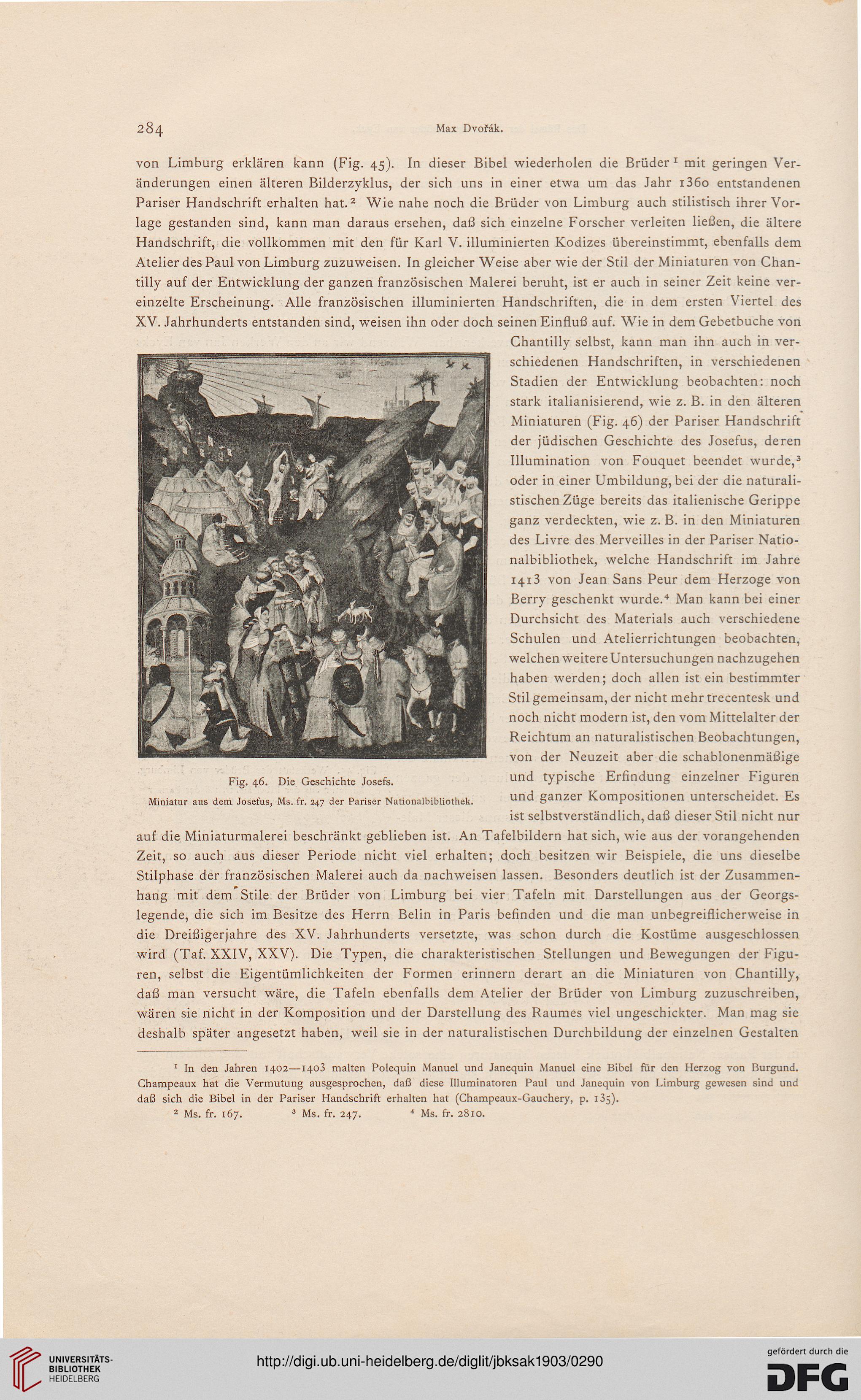

Miniaturen (Fig. 46) der Pariser Handschrift

der jüdischen Geschichte des Josefus, deren

Illumination von Fouquet beendet wurde,3

oder in einer Umbildung, bei der die naturali-

stischen Züge bereits das italienische Gerippe

ganz verdeckten, wie z. B. in den Miniaturen

des Livre des Merveilles in der Pariser Natio-

nalbibliothek, welche Handschrift im Jahre

1413 von Jean Sans Peur dem Herzoge von

Berry geschenkt wurde.4 Man kann bei einer

Durchsicht des Materials auch verschiedene

Schulen und Atelierrichtungen beobachten,

welchen weitere Untersuchungen nachzugehen

haben werden; doch allen ist ein bestimmter

Stil gemeinsam, der nicht mehr trecentesk und

noch nicht modern ist, den vom Mittelalter der

Reichtum an naturalistischen Beobachtungen,

von der Neuzeit aber die schablonenmäßige

und typische Erfindung einzelner Figuren

und ganzer Kompositionen unterscheidet. Es

ist selbstverständlich, daß dieser Stil nicht nur

auf die Miniaturmalerei beschränkt geblieben ist. An Tafelbildern hat sich, wie aus der vorangehenden

Zeit, so auch aus dieser Periode nicht viel erhalten; doch besitzen wir Beispiele, die uns dieselbe

Stilphase der französischen Malerei auch da nachweisen lassen. Besonders deutlich ist der Zusammen-

hang mit dem Stile der Brüder von Limburg bei vier Tafeln mit Darstellungen aus der Georgs-

legende, die sich im Besitze des Herrn Belin in Paris befinden und die man unbegreiflicherweise in

die Dreißigerjahre des XV. Jahrhunderts versetzte, was schon durch die Kostüme ausgeschlossen

wird (Taf. XXIV, XXV). Die Typen, die charakteristischen Stellungen und Bewegungen der Figu-

ren, selbst die Eigentümlichkeiten der Formen erinnern derart an die Miniaturen von Chantilly,

daß man versucht wäre, die Tafeln ebenfalls dem Atelier der Brüder von Limburg zuzuschreiben,

wären sie nicht in der Komposition und der Darstellung des Raumes viel ungeschickter. Man mag sie

deshalb später angesetzt haben, weil sie in der naturalistischen Durchbildung der einzelnen Gestalten

Fig. 46. Die Geschichte Josefs.

Miniatur aus dem Josefus, Ms. fr. 247 der Pariser Nationalbibliothek.

1 In den Jahren 1402—1403 malten Polequin Manuel und Janequin Manuel eine Bibel für den Herzog von Burgund.

Champeaux hat die Vermutung ausgesprochen, daß diese Illuminatoren Paul und Janequin von Limburg gewesen sind und

daß sich die Bibel in der Pariser Handschrift erhalten hat (Champeaux-Gauchery, p. 135).

2 Ms. fr. 167. 3 Ms. fr. 247. 4 Ms. fr. 2810.

Max Dvofäk.

von Limburg erklären kann (Fig. 45). In dieser Bibel wiederholen die Brüder 1 mit geringen Ver-

änderungen einen älteren Bilderzyklus, der sich uns in einer etwa um das Jahr i36o entstandenen

Pariser Handschrift erhalten hat.2 Wie nahe noch die Brüder von Limburg auch stilistisch ihrer Vor-

lage gestanden sind, kann man daraus ersehen, daß sich einzelne Forscher verleiten ließen, die ältere

Handschrift, die vollkommen mit den für Karl V. illuminierten Kodizes übereinstimmt, ebenfalls dem

Atelier des Paul von Limburg zuzuweisen. In gleicher Weise aber wie der Stil der Miniaturen von Chan-

tilly auf der Entwicklung der ganzen französischen Malerei beruht, ist er auch in seiner Zeit keine ver-

einzelte Erscheinung. Alle französischen illuminierten Handschriften, die in dem ersten Viertel des

XV. Jahrhunderts entstanden sind, weisen ihn oder doch seinen Einfluß auf. Wie in dem Gebetbuche von

Chantilly selbst, kann man ihn auch in ver-

schiedenen Handschriften, in verschiedenen

Stadien der Entwicklung beobachten: noch

stark italianisierend, wie z. B. in den älteren

Miniaturen (Fig. 46) der Pariser Handschrift

der jüdischen Geschichte des Josefus, deren

Illumination von Fouquet beendet wurde,3

oder in einer Umbildung, bei der die naturali-

stischen Züge bereits das italienische Gerippe

ganz verdeckten, wie z. B. in den Miniaturen

des Livre des Merveilles in der Pariser Natio-

nalbibliothek, welche Handschrift im Jahre

1413 von Jean Sans Peur dem Herzoge von

Berry geschenkt wurde.4 Man kann bei einer

Durchsicht des Materials auch verschiedene

Schulen und Atelierrichtungen beobachten,

welchen weitere Untersuchungen nachzugehen

haben werden; doch allen ist ein bestimmter

Stil gemeinsam, der nicht mehr trecentesk und

noch nicht modern ist, den vom Mittelalter der

Reichtum an naturalistischen Beobachtungen,

von der Neuzeit aber die schablonenmäßige

und typische Erfindung einzelner Figuren

und ganzer Kompositionen unterscheidet. Es

ist selbstverständlich, daß dieser Stil nicht nur

auf die Miniaturmalerei beschränkt geblieben ist. An Tafelbildern hat sich, wie aus der vorangehenden

Zeit, so auch aus dieser Periode nicht viel erhalten; doch besitzen wir Beispiele, die uns dieselbe

Stilphase der französischen Malerei auch da nachweisen lassen. Besonders deutlich ist der Zusammen-

hang mit dem Stile der Brüder von Limburg bei vier Tafeln mit Darstellungen aus der Georgs-

legende, die sich im Besitze des Herrn Belin in Paris befinden und die man unbegreiflicherweise in

die Dreißigerjahre des XV. Jahrhunderts versetzte, was schon durch die Kostüme ausgeschlossen

wird (Taf. XXIV, XXV). Die Typen, die charakteristischen Stellungen und Bewegungen der Figu-

ren, selbst die Eigentümlichkeiten der Formen erinnern derart an die Miniaturen von Chantilly,

daß man versucht wäre, die Tafeln ebenfalls dem Atelier der Brüder von Limburg zuzuschreiben,

wären sie nicht in der Komposition und der Darstellung des Raumes viel ungeschickter. Man mag sie

deshalb später angesetzt haben, weil sie in der naturalistischen Durchbildung der einzelnen Gestalten

Fig. 46. Die Geschichte Josefs.

Miniatur aus dem Josefus, Ms. fr. 247 der Pariser Nationalbibliothek.

1 In den Jahren 1402—1403 malten Polequin Manuel und Janequin Manuel eine Bibel für den Herzog von Burgund.

Champeaux hat die Vermutung ausgesprochen, daß diese Illuminatoren Paul und Janequin von Limburg gewesen sind und

daß sich die Bibel in der Pariser Handschrift erhalten hat (Champeaux-Gauchery, p. 135).

2 Ms. fr. 167. 3 Ms. fr. 247. 4 Ms. fr. 2810.