286

Max Dvorak.

diesem Meister und nahm an, daß sein Naturalismus in den Niederlanden entsprungen sei. Doch mit

Recht weist Koechlin in dem bereits genannten Aufsatze darauf hin, daß gerade die niederländische

Skulptur zu viel zurückgeblieben gewesen ist, als daß man aus ihr den Stil dieses «souverain tailleur

d'images» ableiten könnte. Es mag der Umstand, daß man seine Vorgänger immer im Norden suchte,

vor allem daran Schuld gewesen sein, daß man seinen Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung

der französischen Skulptur übersehen hat. Ein Vergleich des Kopfes Philipps des Kühnen von Slüter,

der als ein Meisterwerk des «neuen» Naturalismus stets besonders hervorgehoben wurde, mit dem

Kopfe Karls V. von einem Pariser Zeitgenossen Beauneveus zeigt bis zur vollen Evidenz, daß zwi-

schen dem Naturalismus der französischen Kunst unter Karl V. und dem Naturalismus Slüters nur ein

gradueller Unterschied gewesen ist, und daß die Werke Slüters und der älteren französischen Bild-

hauer als Glieder einer und derselben Entwicklungskette betrachtet werden müssen, die, wie wir ge-

hört haben, auch in der Zeit Karls V. nicht beginnt sondern bis zu den Anfängen der gotischen Skulp-

tur zurückgeht. Man braucht sich auch nur in der franzö-

sischen Plastik aus dem ersten Viertel des XV. Jahrhunderts

umzusehen, um sich zu überzeugen, daß der Stil des Claus

Slüter oder des Jean de Marville und ihrer Nachfolger nicht

eine vereinzelte Erscheinung gewesen ist sondern, wenn

auch nicht überall mit derselben Genialität gehandhabt, so

doch seinen Prinzipien nach als ein allgemeiner oder weit

verbreiteter, als das letzte Stadium der französischen goti-

schen Skulptur betrachtet werden kann. Als Beispiel nennen

wir die Grabmäler Louis II. von Bourbon und seiner Frau

(f 1416) in Souvigny oder das Grabmal des Pierre de

Bueil (f 1414) in Bueil oder die Johannesfigur auf einem

der Strebepfeiler der südlichen Seite der Kathedrale von

Amiens, die so stark an die Figuren Huberts erinnert, oder

die wunderschöne Madonna, welche dem Celestinerkon-

vente zu Marcousus im Jahre 1408 von dem Herzoge von

Berry geschenkt wurde. In der großen Anzahl der un-

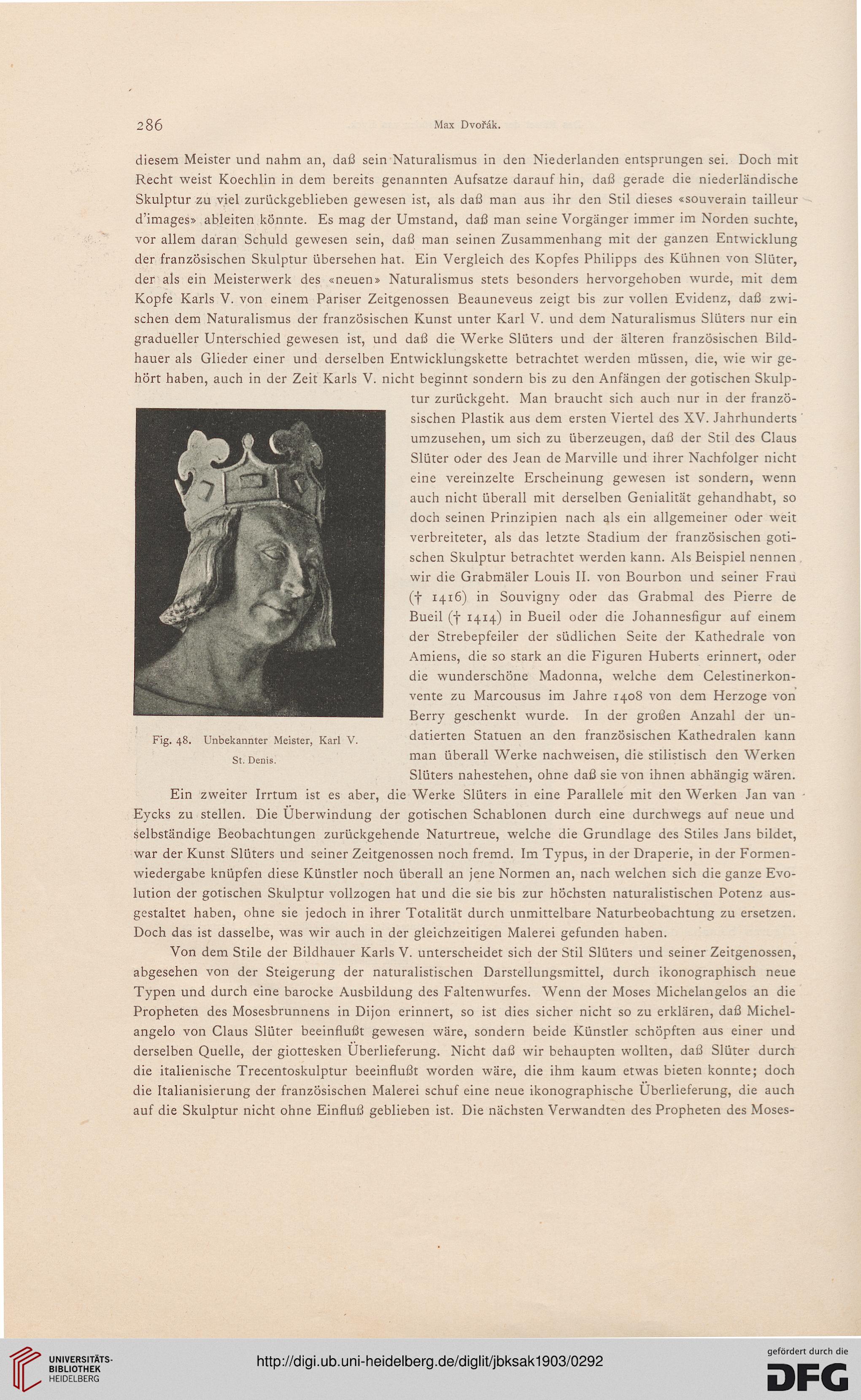

Fig. 48. Unbekannter Meister, Karl V. datierten Statuen an den französischen Kathedralen kann

St Denis man überall Werke nachweisen, die stilistisch den Werken

Slüters nahestehen, ohne daß sie von ihnen abhängig wären.

Ein zweiter Irrtum ist es aber, die Werke Slüters in eine Parallele mit den Werken Jan van ■

Eycks zu stellen. Die Überwindung der gotischen Schablonen durch eine durchwegs auf neue und

selbständige Beobachtungen zurückgehende Naturtreue, welche die Grundlage des Stiles Jans bildet,

war der Kunst Slüters und seiner Zeitgenossen noch fremd. Im Typus, in der Draperie, in der Formen-

wiedergabe knüpfen diese Künstler noch überall an jene Normen an, nach welchen sich die ganze Evo-

lution der gotischen Skulptur vollzogen hat und die sie bis zur höchsten naturalistischen Potenz aus-

gestaltet haben, ohne sie jedoch in ihrer Totalität durch unmittelbare Naturbeobachtung zu ersetzen.

Doch das ist dasselbe, was wir auch in der gleichzeitigen Malerei gefunden haben.

Von dem Stile der Bildhauer Karls V. unterscheidet sich der Stil Slüters und seiner Zeitgenossen,

abgesehen von der Steigerung der naturalistischen Darstellungsmittel, durch ikonographisch neue

Typen und durch eine barocke Ausbildung des Faltenwurfes. Wenn der Moses Michelangelos an die

Propheten des Mosesbrunnens in Dijon erinnert, so ist dies sicher nicht so zu erklären, daß Michel-

angelo von Claus Slüter beeinflußt gewesen wäre, sondern beide Künstler schöpften aus einer und

derselben Quelle, der giottesken Uberlieferung. Nicht daß wir behaupten wollten, daß Slüter durch

die italienische Trecentoskulptur beeinflußt worden wäre, die ihm kaum etwas bieten konnte; doch

die Italianisierung der französischen Malerei schuf eine neue ikonographische Überlieferung, die auch

auf die Skulptur nicht ohne Einfluß geblieben ist. Die nächsten Verwandten des Propheten des Moses-

Max Dvorak.

diesem Meister und nahm an, daß sein Naturalismus in den Niederlanden entsprungen sei. Doch mit

Recht weist Koechlin in dem bereits genannten Aufsatze darauf hin, daß gerade die niederländische

Skulptur zu viel zurückgeblieben gewesen ist, als daß man aus ihr den Stil dieses «souverain tailleur

d'images» ableiten könnte. Es mag der Umstand, daß man seine Vorgänger immer im Norden suchte,

vor allem daran Schuld gewesen sein, daß man seinen Zusammenhang mit der ganzen Entwicklung

der französischen Skulptur übersehen hat. Ein Vergleich des Kopfes Philipps des Kühnen von Slüter,

der als ein Meisterwerk des «neuen» Naturalismus stets besonders hervorgehoben wurde, mit dem

Kopfe Karls V. von einem Pariser Zeitgenossen Beauneveus zeigt bis zur vollen Evidenz, daß zwi-

schen dem Naturalismus der französischen Kunst unter Karl V. und dem Naturalismus Slüters nur ein

gradueller Unterschied gewesen ist, und daß die Werke Slüters und der älteren französischen Bild-

hauer als Glieder einer und derselben Entwicklungskette betrachtet werden müssen, die, wie wir ge-

hört haben, auch in der Zeit Karls V. nicht beginnt sondern bis zu den Anfängen der gotischen Skulp-

tur zurückgeht. Man braucht sich auch nur in der franzö-

sischen Plastik aus dem ersten Viertel des XV. Jahrhunderts

umzusehen, um sich zu überzeugen, daß der Stil des Claus

Slüter oder des Jean de Marville und ihrer Nachfolger nicht

eine vereinzelte Erscheinung gewesen ist sondern, wenn

auch nicht überall mit derselben Genialität gehandhabt, so

doch seinen Prinzipien nach als ein allgemeiner oder weit

verbreiteter, als das letzte Stadium der französischen goti-

schen Skulptur betrachtet werden kann. Als Beispiel nennen

wir die Grabmäler Louis II. von Bourbon und seiner Frau

(f 1416) in Souvigny oder das Grabmal des Pierre de

Bueil (f 1414) in Bueil oder die Johannesfigur auf einem

der Strebepfeiler der südlichen Seite der Kathedrale von

Amiens, die so stark an die Figuren Huberts erinnert, oder

die wunderschöne Madonna, welche dem Celestinerkon-

vente zu Marcousus im Jahre 1408 von dem Herzoge von

Berry geschenkt wurde. In der großen Anzahl der un-

Fig. 48. Unbekannter Meister, Karl V. datierten Statuen an den französischen Kathedralen kann

St Denis man überall Werke nachweisen, die stilistisch den Werken

Slüters nahestehen, ohne daß sie von ihnen abhängig wären.

Ein zweiter Irrtum ist es aber, die Werke Slüters in eine Parallele mit den Werken Jan van ■

Eycks zu stellen. Die Überwindung der gotischen Schablonen durch eine durchwegs auf neue und

selbständige Beobachtungen zurückgehende Naturtreue, welche die Grundlage des Stiles Jans bildet,

war der Kunst Slüters und seiner Zeitgenossen noch fremd. Im Typus, in der Draperie, in der Formen-

wiedergabe knüpfen diese Künstler noch überall an jene Normen an, nach welchen sich die ganze Evo-

lution der gotischen Skulptur vollzogen hat und die sie bis zur höchsten naturalistischen Potenz aus-

gestaltet haben, ohne sie jedoch in ihrer Totalität durch unmittelbare Naturbeobachtung zu ersetzen.

Doch das ist dasselbe, was wir auch in der gleichzeitigen Malerei gefunden haben.

Von dem Stile der Bildhauer Karls V. unterscheidet sich der Stil Slüters und seiner Zeitgenossen,

abgesehen von der Steigerung der naturalistischen Darstellungsmittel, durch ikonographisch neue

Typen und durch eine barocke Ausbildung des Faltenwurfes. Wenn der Moses Michelangelos an die

Propheten des Mosesbrunnens in Dijon erinnert, so ist dies sicher nicht so zu erklären, daß Michel-

angelo von Claus Slüter beeinflußt gewesen wäre, sondern beide Künstler schöpften aus einer und

derselben Quelle, der giottesken Uberlieferung. Nicht daß wir behaupten wollten, daß Slüter durch

die italienische Trecentoskulptur beeinflußt worden wäre, die ihm kaum etwas bieten konnte; doch

die Italianisierung der französischen Malerei schuf eine neue ikonographische Überlieferung, die auch

auf die Skulptur nicht ohne Einfluß geblieben ist. Die nächsten Verwandten des Propheten des Moses-