2g6

Max Dvofäk.

ist weder italienisch noch trecentesk sondern erinnert an flandrische Arbeiten. Noch mehr tritt diese

Verwandtschaft in Zeichnungen Pisanellos zutage, die schon technisch, noch mehr jedoch in der

ganzen Auffassung des Naturstudiums an die Zeichnungen französischer und flandrischer Maler vom

Anfange des XV. Jahrhunderts erinnern, wie wir sie z. B. aus einem Skizzenbuche in der Berliner Uni-

versitätsbibliothek kennen lernen, dessen Autor den Namen Jacques Daliwe geführt zu haben scheint

und künstlerisch den Illuminatoren des Gebetbuches von Chantilly nahestand. Die Geschichte dieses

Zeichenstiles und Naturstudiums ist jedoch unzertrennlich von der Geschichte der gotischen Malerei

im Norden.

Bei dem Mangel an verläßlichen Nachrichten über das Leben Pisanellos und über die oberitalie-

nische Kunst seiner Zeit überhaupt dürfte es kaum je möglich sein festzustellen, auf welche Weise der

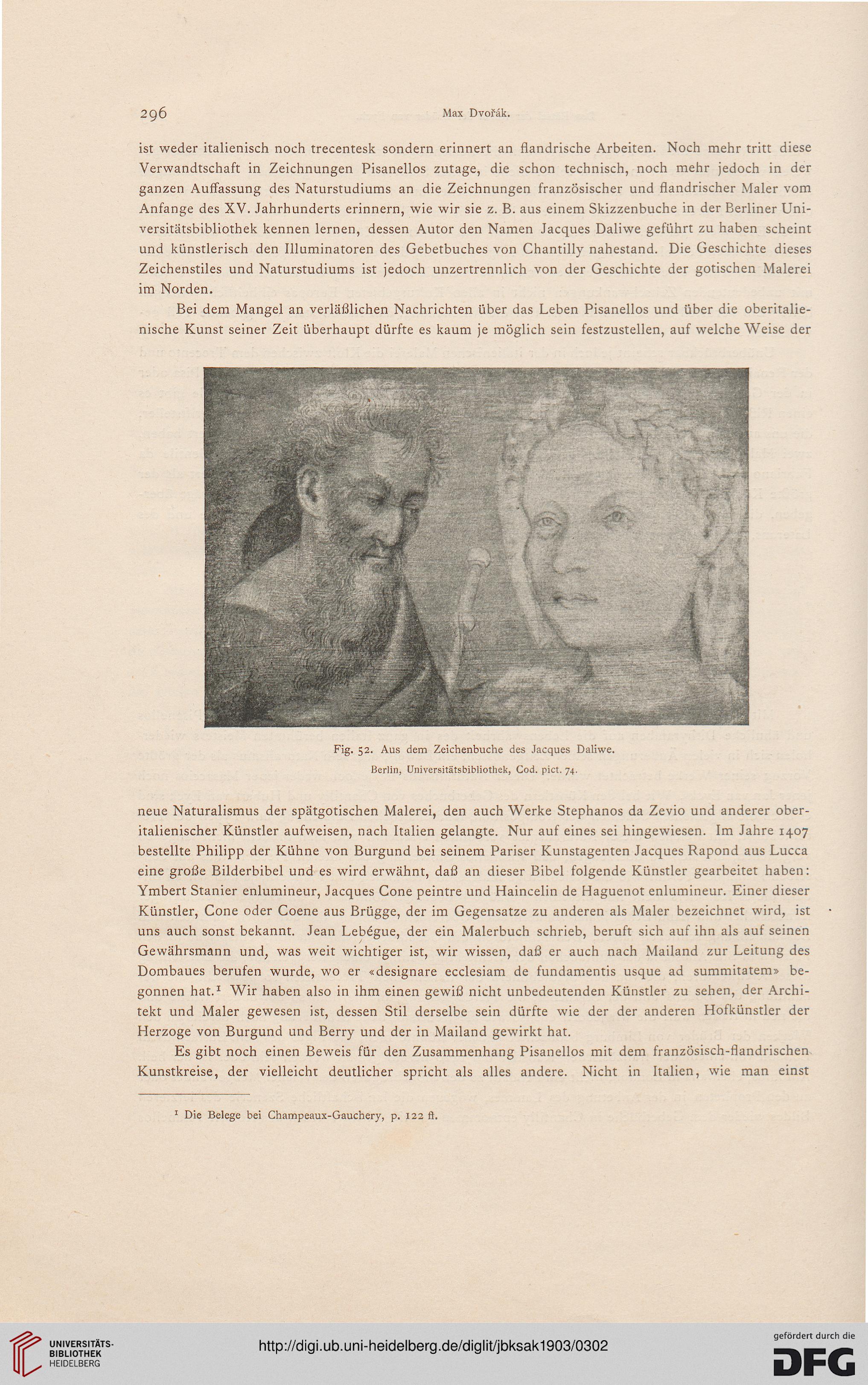

Fig. 52. Aus dem Zeichenbuche des Jacques Daliwe.

Berlin, Universitätsbibliothek, Cod. pict. 74.

neue Naturalismus der spätgotischen Malerei, den auch Werke Stephanos da Zevio und anderer ober-

italienischer Künstler aufweisen, nach Italien gelangte. Nur auf eines sei hingewiesen. Im Jahre 1407

bestellte Philipp der Kühne von Burgund bei seinem Pariser Kunstagenten Jacques Rapond aus Lucca

eine große Bilderbibel und es wird erwähnt, daß an dieser Bibel folgende Künstler gearbeitet haben:

Ymbert Stanier enlumineur, Jacques Cone peintre und Haincelin de Haguenot enlumineur. Einer dieser

Künstler, Cone oder Coene aus Brügge, der im Gegensatze zu anderen als Maler bezeichnet wird, ist

uns auch sonst bekannt. Jean Leb£gue, der ein Malerbuch schrieb, beruft sich auf ihn als auf seinen

Gewährsmann und, was weit wichtiger ist, wir wissen, daß er auch nach Mailand zur Leitung des

Dombaues berufen wurde, wo er «designare ecclesiam de fundamentis usque ad summitatem» be-

gonnen hat.1 Wir haben also in ihm einen gewiß nicht unbedeutenden Künstler zu sehen, der Archi-

tekt und Maler gewesen ist, dessen Stil derselbe sein dürfte wie der der anderen Hofkünstler der

Herzoge von Burgund und Berry und der in Mailand gewirkt hat.

Es gibt noch einen Beweis für den Zusammenhang Pisanellos mit dem französisch-flandrischen

Kunstkreise, der vielleicht deutlicher spricht als alles andere. Nicht in Italien, wie man einst

1 Die Belege bei Champeaux-Gauchery, p. 122 ft.

Max Dvofäk.

ist weder italienisch noch trecentesk sondern erinnert an flandrische Arbeiten. Noch mehr tritt diese

Verwandtschaft in Zeichnungen Pisanellos zutage, die schon technisch, noch mehr jedoch in der

ganzen Auffassung des Naturstudiums an die Zeichnungen französischer und flandrischer Maler vom

Anfange des XV. Jahrhunderts erinnern, wie wir sie z. B. aus einem Skizzenbuche in der Berliner Uni-

versitätsbibliothek kennen lernen, dessen Autor den Namen Jacques Daliwe geführt zu haben scheint

und künstlerisch den Illuminatoren des Gebetbuches von Chantilly nahestand. Die Geschichte dieses

Zeichenstiles und Naturstudiums ist jedoch unzertrennlich von der Geschichte der gotischen Malerei

im Norden.

Bei dem Mangel an verläßlichen Nachrichten über das Leben Pisanellos und über die oberitalie-

nische Kunst seiner Zeit überhaupt dürfte es kaum je möglich sein festzustellen, auf welche Weise der

Fig. 52. Aus dem Zeichenbuche des Jacques Daliwe.

Berlin, Universitätsbibliothek, Cod. pict. 74.

neue Naturalismus der spätgotischen Malerei, den auch Werke Stephanos da Zevio und anderer ober-

italienischer Künstler aufweisen, nach Italien gelangte. Nur auf eines sei hingewiesen. Im Jahre 1407

bestellte Philipp der Kühne von Burgund bei seinem Pariser Kunstagenten Jacques Rapond aus Lucca

eine große Bilderbibel und es wird erwähnt, daß an dieser Bibel folgende Künstler gearbeitet haben:

Ymbert Stanier enlumineur, Jacques Cone peintre und Haincelin de Haguenot enlumineur. Einer dieser

Künstler, Cone oder Coene aus Brügge, der im Gegensatze zu anderen als Maler bezeichnet wird, ist

uns auch sonst bekannt. Jean Leb£gue, der ein Malerbuch schrieb, beruft sich auf ihn als auf seinen

Gewährsmann und, was weit wichtiger ist, wir wissen, daß er auch nach Mailand zur Leitung des

Dombaues berufen wurde, wo er «designare ecclesiam de fundamentis usque ad summitatem» be-

gonnen hat.1 Wir haben also in ihm einen gewiß nicht unbedeutenden Künstler zu sehen, der Archi-

tekt und Maler gewesen ist, dessen Stil derselbe sein dürfte wie der der anderen Hofkünstler der

Herzoge von Burgund und Berry und der in Mailand gewirkt hat.

Es gibt noch einen Beweis für den Zusammenhang Pisanellos mit dem französisch-flandrischen

Kunstkreise, der vielleicht deutlicher spricht als alles andere. Nicht in Italien, wie man einst

1 Die Belege bei Champeaux-Gauchery, p. 122 ft.