4

\V. von Seidlitz.

vant es in seinen «Beitragen zur Geschichte der alten Malerschule in der Lombardei» (Kunstblatt i838,

S. 266) tat, das Bild zugeschrieben.1

Handelte es sich bei Rumohr und Waagen immer nur noch um Leonardo und bei letzterem um

die Mitwirkung eines anderen Künstlers, den er aber noch nicht Preda sondern Zenale nennt, und wurde

die teilweise Verbindung zwischen den beiden Bildergruppen erst in unserer Zeit hergestellt, nämlich

durch Morelli, als er 1890 (in der neuen deutschen Ausgabe seines Werkes) das männliche Bildnis der

Ambrosiana dem gleichen, von ihm

noch von Preda gesonderten anony-

men Meister zuschrieb wie die Lon-

doner Madonna in der Grotte, die er

als das Werk einer einzigen Hand,

jedoch nicht der Leonardos, aner-

kannte: so wurde zuerst 187g durch

Karl Brun (in Dohmes «Kunst und

Künstlern») ein bedeutsamer Schritt

unternommen, der in einem Falle

wenigstens das Wirken Leonardos

von dem seines immer noch anony-

men Nachahmers deutlich trennen

sollte. Brun nämlich wies nach, daß

die bisher stets ohne Bedenken Leo-

nardo zugeschriebene schöne Silber-

stiftzeichnung des Profilkopfes eines

Knaben in der Ambrosiana (Braun 38;

Fig. 5) nicht dem Meister angehören

könne, da sie eine zum Durchpausen

benützte Vorzeichnung für den jun-

gen Massimiliano, den älteren Sohn

Lodovico il Moros, auf der Pala Sfor-

zesca bilde, somit auch von dem

Künstler herrühren müsse, der dieses

von Leonardos Weise durchaus ab-

weichende Bild gemalt hatte.

Von diesem Nachweise, der

gleich damals zu den wichtigsten Fol-

gerungen hatte führen müssen, wenn

man, auf ihn gestützt, die übrigen

unter Leonardos Namen gehenden

Zeichnungen einer genauen Prüfung unterzogen hätte, ging auch Morelli aus, als er 1880 sein ganz

neue Bahnen weisendes Buch über «Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München,

Dresden und Berlin» veröffentlichte (S. 467). Doch verdarb er leider gleich anfangs die Sache gründ-

lichst dadurch, daß er in dem Brerabilde die Hand des in der Hauptsache nur als Bildnismaler be-

kannten Bernardino de' Conti zu erkennen meinte. Dadurch wurde jene Verwirrung in der Frage

angerichtet, welche nunmehr bereits seit fünf Lustren andauert.

Freilich drückte ersieh hier noch vorsichtig aus, indem er von den Bildern ausging, welche sein

von ihm sonst heftig befehdeter Widersacher Cavalcaselle dem Conti (deutsche Ausgabe der Geschichte

1 Treas. of Art III, 169: «The large altar-piece in the Brera . . . shows the same heavy character of extremi-

ties, the same over-prominence of forms, in the aim at the utmost possible modelling, and, finally, the same dark

tone in the shadows, and white tone in the lights. . . .»

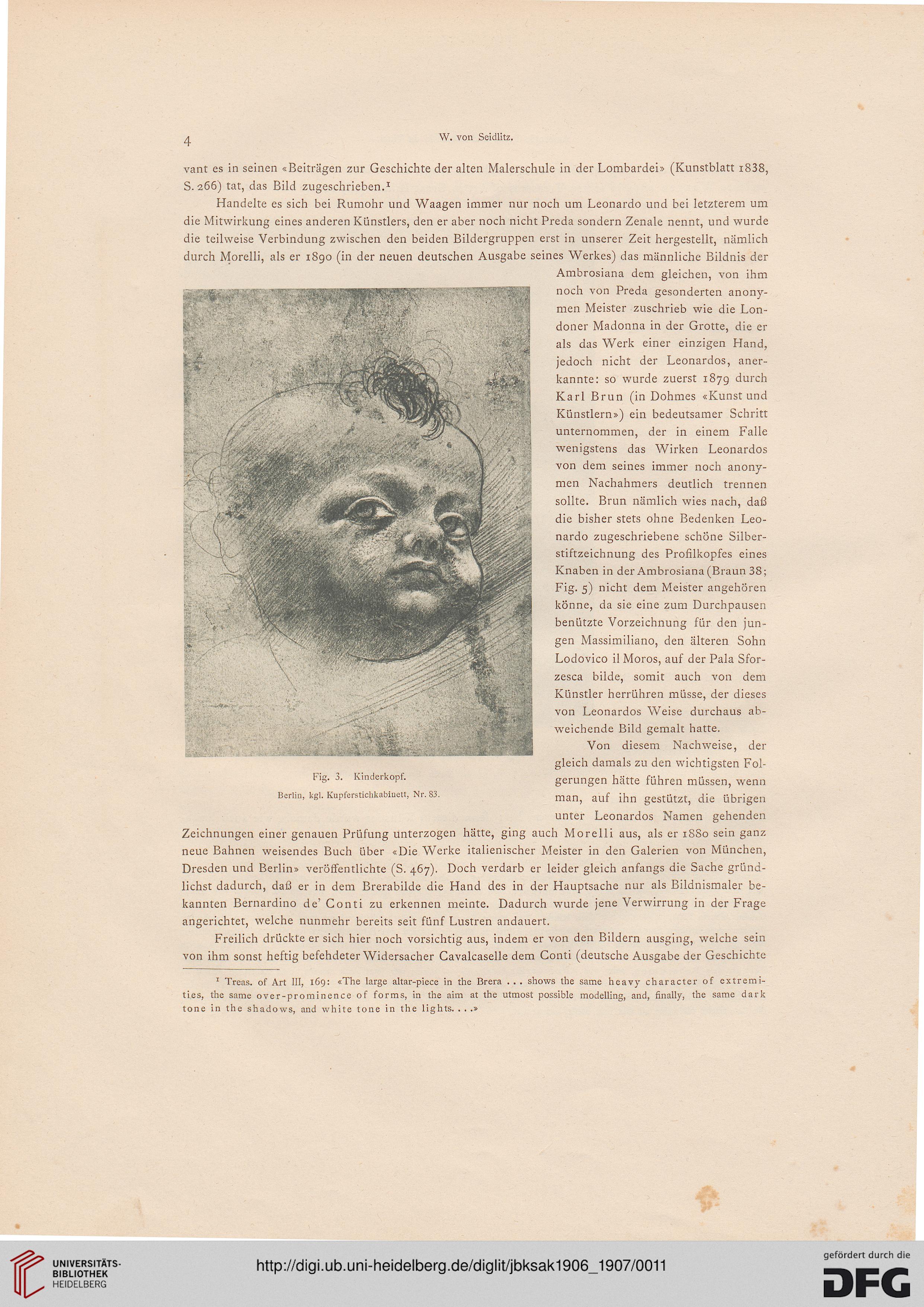

Fig. 3. Kinderkopf.

Berlin, kgl. Kupferstichkabiuett, Nr. 83.

\V. von Seidlitz.

vant es in seinen «Beitragen zur Geschichte der alten Malerschule in der Lombardei» (Kunstblatt i838,

S. 266) tat, das Bild zugeschrieben.1

Handelte es sich bei Rumohr und Waagen immer nur noch um Leonardo und bei letzterem um

die Mitwirkung eines anderen Künstlers, den er aber noch nicht Preda sondern Zenale nennt, und wurde

die teilweise Verbindung zwischen den beiden Bildergruppen erst in unserer Zeit hergestellt, nämlich

durch Morelli, als er 1890 (in der neuen deutschen Ausgabe seines Werkes) das männliche Bildnis der

Ambrosiana dem gleichen, von ihm

noch von Preda gesonderten anony-

men Meister zuschrieb wie die Lon-

doner Madonna in der Grotte, die er

als das Werk einer einzigen Hand,

jedoch nicht der Leonardos, aner-

kannte: so wurde zuerst 187g durch

Karl Brun (in Dohmes «Kunst und

Künstlern») ein bedeutsamer Schritt

unternommen, der in einem Falle

wenigstens das Wirken Leonardos

von dem seines immer noch anony-

men Nachahmers deutlich trennen

sollte. Brun nämlich wies nach, daß

die bisher stets ohne Bedenken Leo-

nardo zugeschriebene schöne Silber-

stiftzeichnung des Profilkopfes eines

Knaben in der Ambrosiana (Braun 38;

Fig. 5) nicht dem Meister angehören

könne, da sie eine zum Durchpausen

benützte Vorzeichnung für den jun-

gen Massimiliano, den älteren Sohn

Lodovico il Moros, auf der Pala Sfor-

zesca bilde, somit auch von dem

Künstler herrühren müsse, der dieses

von Leonardos Weise durchaus ab-

weichende Bild gemalt hatte.

Von diesem Nachweise, der

gleich damals zu den wichtigsten Fol-

gerungen hatte führen müssen, wenn

man, auf ihn gestützt, die übrigen

unter Leonardos Namen gehenden

Zeichnungen einer genauen Prüfung unterzogen hätte, ging auch Morelli aus, als er 1880 sein ganz

neue Bahnen weisendes Buch über «Die Werke italienischer Meister in den Galerien von München,

Dresden und Berlin» veröffentlichte (S. 467). Doch verdarb er leider gleich anfangs die Sache gründ-

lichst dadurch, daß er in dem Brerabilde die Hand des in der Hauptsache nur als Bildnismaler be-

kannten Bernardino de' Conti zu erkennen meinte. Dadurch wurde jene Verwirrung in der Frage

angerichtet, welche nunmehr bereits seit fünf Lustren andauert.

Freilich drückte ersieh hier noch vorsichtig aus, indem er von den Bildern ausging, welche sein

von ihm sonst heftig befehdeter Widersacher Cavalcaselle dem Conti (deutsche Ausgabe der Geschichte

1 Treas. of Art III, 169: «The large altar-piece in the Brera . . . shows the same heavy character of extremi-

ties, the same over-prominence of forms, in the aim at the utmost possible modelling, and, finally, the same dark

tone in the shadows, and white tone in the lights. . . .»

Fig. 3. Kinderkopf.

Berlin, kgl. Kupferstichkabiuett, Nr. 83.