40

W. von Seidlitz.

Reiz, der von den Köpfen des Engels und der Maria ausstrahlt (man vergleiche die großen Abbildun-

gen bei Müller-Walde, Nr. 60 A und C), sein Widerspiel in so manchen der Schöpfungen Predas,

wie z. B. in der, wenn auch noch etwas herberen Madonna Litta (Abb. bei Müller-Walde, Nr. 50),

wo das Jesuskind überdies nach demselben Modell gemalt zu sein scheint wie der Londoner Johannes-

knabe (nicht aber der Pariser). Die

bei Müller-Walde daneben ste-

hende Zeichnung Leonardos zum

Kopf der Madonna Litta (Nr. 51)

zeigt, obwohl sie schon von Preda

im Umriß übergangen ist, wie

sich die Auffassungsweise des Mei-

sters von der des Nachahmers da-

durch unterscheidet, daß bei je-

nem noch ein unergründlicher

Zauber weltfremder Melancholie

übrig bleibt, während dieser sein

Können in der Darstellung einer

unbewußten äußerlichen Anmut

erschöpft. Auch die stoffliche Wie-

dergabe des Armeis des Engels

kann Preda, der gerade auf solche

Einzelheiten besondere Sorgfalt

verwendete, sehr wohl zugemutet

werden, während Leonardo sie,

nach seinen Gewandzeichnungen

in Windsor zu schließen, wahr-

scheinlich noch übertroffen hätte.

Erscheint es somit nicht nötig,

irgend welche Beteiligung Leo-

nardos an der Ausführung anzu-

nehmen, so bleibt freilich die Mög-

lichkeit übrig, daß er Preda durch

seinen Rat unterstützt habe. Doch

sehe ich auch zu einer solchen

Annahme nicht den mindesten

Grund, da die Änderungen in Hal-

tung und Bewegung der einzelnen

Gestalten, vor allem bei dem En-

gel, nicht der Art sind, daß sie

irgend alsVerbesserungen bezeich-

net werden könnten.1 Es bleibt

als Unterscheidungsmerkmal von dem Louvrebild nur der größere Liebreiz in den Köpfen übrig; ob

der aber, zumal wenn er, wie hier, durch eine größere geistige Leere erkauft wird, als Grund für eine

höhere Einschätzung anerkannt werden darf, erscheint doch sehr fraglich. Unser Geschlecht empfin-

det z. B. in dieser Hinsicht schon durchaus nicht mehr so, wie die Zeit Waagens es getan hat, da uns

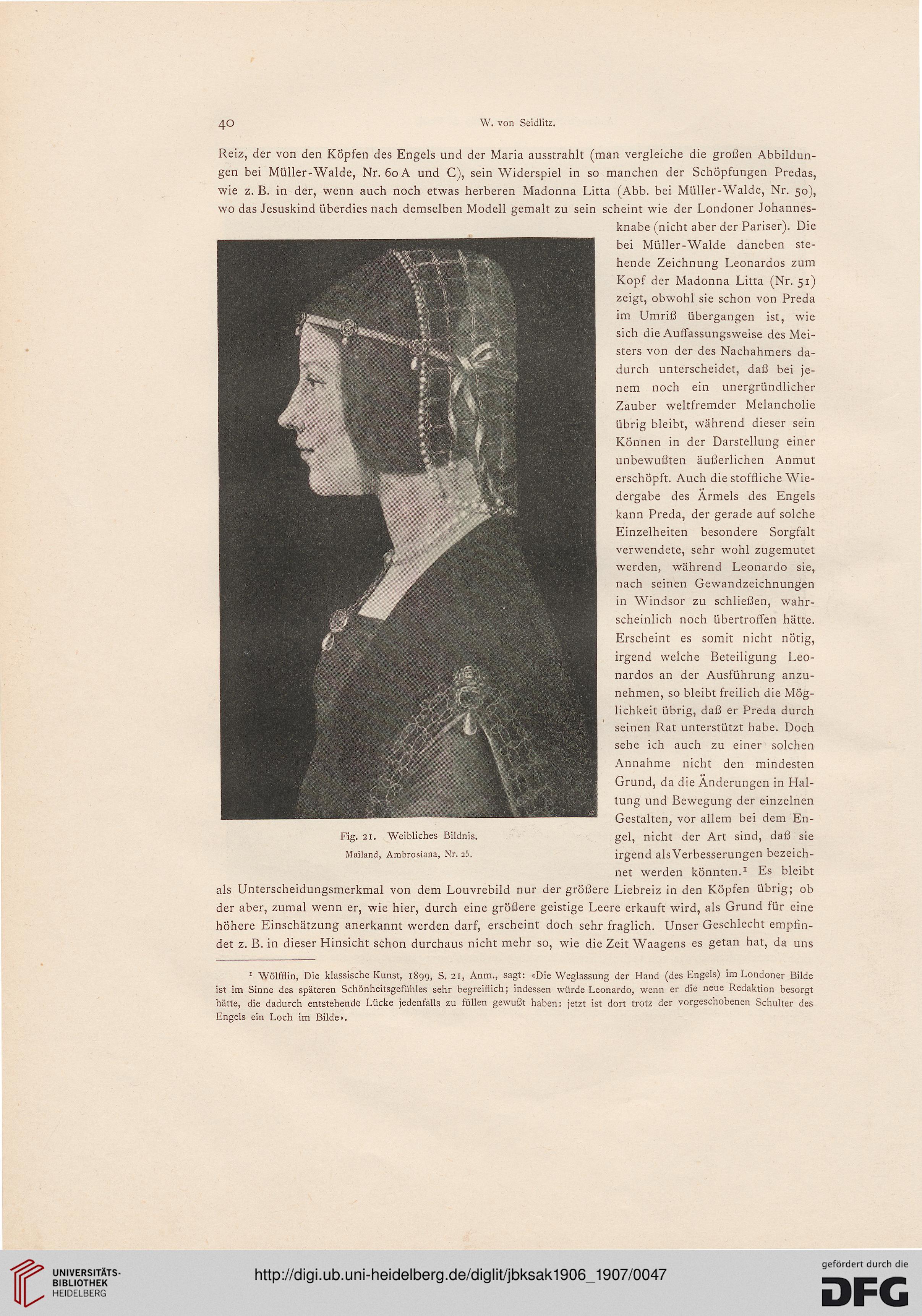

Fig. 21. Weibliches Bildnis.

Mailand, Ambrosiana, Nr. 25.

1 Wölfflin, Die klassische Kunst, 1899, S. 21, Anm., sagt: «Die Weglassung der Hand (des Engels) im Londoner Bilde

ist im Sinne des späteren Schönheitsgefühles sehr begreiflich; indessen würde Leonardo, wenn er die neue Redaktion besorgt

hätte, die dadurch entstehende Lücke jedenfalls zu füllen gewußt haben: jetzt ist dort trotz der vorgeschobenen Schulter des

Engels ein Loch im Bilde».

W. von Seidlitz.

Reiz, der von den Köpfen des Engels und der Maria ausstrahlt (man vergleiche die großen Abbildun-

gen bei Müller-Walde, Nr. 60 A und C), sein Widerspiel in so manchen der Schöpfungen Predas,

wie z. B. in der, wenn auch noch etwas herberen Madonna Litta (Abb. bei Müller-Walde, Nr. 50),

wo das Jesuskind überdies nach demselben Modell gemalt zu sein scheint wie der Londoner Johannes-

knabe (nicht aber der Pariser). Die

bei Müller-Walde daneben ste-

hende Zeichnung Leonardos zum

Kopf der Madonna Litta (Nr. 51)

zeigt, obwohl sie schon von Preda

im Umriß übergangen ist, wie

sich die Auffassungsweise des Mei-

sters von der des Nachahmers da-

durch unterscheidet, daß bei je-

nem noch ein unergründlicher

Zauber weltfremder Melancholie

übrig bleibt, während dieser sein

Können in der Darstellung einer

unbewußten äußerlichen Anmut

erschöpft. Auch die stoffliche Wie-

dergabe des Armeis des Engels

kann Preda, der gerade auf solche

Einzelheiten besondere Sorgfalt

verwendete, sehr wohl zugemutet

werden, während Leonardo sie,

nach seinen Gewandzeichnungen

in Windsor zu schließen, wahr-

scheinlich noch übertroffen hätte.

Erscheint es somit nicht nötig,

irgend welche Beteiligung Leo-

nardos an der Ausführung anzu-

nehmen, so bleibt freilich die Mög-

lichkeit übrig, daß er Preda durch

seinen Rat unterstützt habe. Doch

sehe ich auch zu einer solchen

Annahme nicht den mindesten

Grund, da die Änderungen in Hal-

tung und Bewegung der einzelnen

Gestalten, vor allem bei dem En-

gel, nicht der Art sind, daß sie

irgend alsVerbesserungen bezeich-

net werden könnten.1 Es bleibt

als Unterscheidungsmerkmal von dem Louvrebild nur der größere Liebreiz in den Köpfen übrig; ob

der aber, zumal wenn er, wie hier, durch eine größere geistige Leere erkauft wird, als Grund für eine

höhere Einschätzung anerkannt werden darf, erscheint doch sehr fraglich. Unser Geschlecht empfin-

det z. B. in dieser Hinsicht schon durchaus nicht mehr so, wie die Zeit Waagens es getan hat, da uns

Fig. 21. Weibliches Bildnis.

Mailand, Ambrosiana, Nr. 25.

1 Wölfflin, Die klassische Kunst, 1899, S. 21, Anm., sagt: «Die Weglassung der Hand (des Engels) im Londoner Bilde

ist im Sinne des späteren Schönheitsgefühles sehr begreiflich; indessen würde Leonardo, wenn er die neue Redaktion besorgt

hätte, die dadurch entstehende Lücke jedenfalls zu füllen gewußt haben: jetzt ist dort trotz der vorgeschobenen Schulter des

Engels ein Loch im Bilde».