Ambrogio Preda und Leonardo da Vinci.

41

ein verändertes Ideal weiblicher Anmut vorschwebt und hoffentlich eines, das sich dem Leonardos mehr

nähert als dem Predas.

Die meisten deutschen Forscher: Bode, Müller-Walde, Strzygowski, treten mit Entschiedenheit

für das Londoner Exemplar als Original Leonardos ein. Ihre Gründe sind, soweit ich sehe, ziemlich

dieselben wie die Waagens. Alles beruht auf der Vorstellung, die sie sich von Leonardo gebildet haben.

Glaubt man ihm auch weiterhin noch all die Zeichnungen, jene zu den Kinderköpfen auf der Madonna

in der Grotte wie die übrigen, zuschreiben zu können, so ist es ganz folgerichtig, ihm die Londoner

Madonna zu geben. Uberzeugt man sich aber

davon, daß diese Zeichnungen Preda gehören,

und faßt man im Zusammenhang mit ihnen die

Reihe seiner Gemälde ins Auge, so kann man

nicht umhin, ihm auch das Londoner Bild zu-

zuweisen. Die Anschauung von Leonardos

Wesen wird dadurch vereinfacht und zugleich

vertieft werden, wenn man ihm bloß das Pari-

ser Exemplar zuzuschreiben hat, nicht aber das

Londoner, das im Vergleich zu jenem um so

vieles banaler erscheint, als es an Stelle eines

außerordentlichen und unfaßbaren Geistes bloß

einen solchen verrät, der sich durch eine beson-

dere, aber nicht einmal unübertroffene Art von

Anmut vor den übrigen Künstlern seiner Zeit

und seines Gebietes auszeichnet.

Den genannten Werken brauche ich nur

die Madonna der Sammlung Crespi in Mai-

land (85)1 sowie die unter Leonardos Namen

gehende «Keuschheit» beim Fürsten Czar-

toryski in Krakau (86)2 anzureihen, die unter

sich aufs nächste verwandt sind (vergleiche die

Gesichtsbildung sowie die an Spinnenbeine er-

innernden langen schmalen Finger, die, wenn

auch nicht in der Form, so doch in ihrer Ge-

lenklosigkeit an Predas frühere Schöpfungen

erinnern) und zugleich sich zeitlich an die

Londoner Madonna anlehnen, so daß man sie

gleich dieser als gegen Ende des XV. Jahrhunderts entstanden ansehen kann.

Endlich bleibt noch ein Bild (Fig. 20) zu besprechen, das bisher noch niemand mit Preda in Zu-

sammenhang gebracht hat, dessen Benennung als Leonardo, die ihm Bode gegeben hat, aber auch

nur von wenigen angenommen worden ist: Die Auferstehung Christi in Berlin (87).3

1 (85) Abbildung bei Ventun, Gal. Crespi (1900), p. 252. — Veränderte Kopie in der Sammlung Borromeo Nr. 51 als

Leonardo (85 a).

2 (86) Nach Rosenberg (Leonardo, S. 56) mit einem Hermelin, nicht einem Wiesel im Arm. — Abbildung bei Rosen-

berg, Nr. 42; Carotti (Le opere di Leonardo ecc, p. 3y) und Suida (Jahrbuch der Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiser-

hauses XXV, Heft 1), welch letzterer ihre langen Finger ausdrücklich als für Leonardo bezeichnend anführt. Alle diese

Schriftsteller geben das Bild, ebenso wie Bede, Leonardo.

3 (87) Der Auferstehende mit den heil. Leonardo und Lucia. Auf Pappelholz, 2-32 m hoch. Stammt aus der Samm-

lung Solly. Ging vor seiner neuen Benennung, die ihm 1884 gegeben wurde, unter der Bezeichnung «Mailändische Schule

unter Einfluß Leonardo da Vincis»; war vorher als Fr. Melzi, Ces. da Sesto, Bern, de' Conti bezeichnet gewesen. Passa-

vant (im Kunstblatt 1838, 290) führte es als Marco d' Oggionno auf. Bode begründet seine Benennung als Leonardo in dem

Jahrbuch der Königl. Preußischen Kunstsammlungen 1884, 293ff. Siehe Müller-Walde, Leonardo, S. 78 ff. Befand sich nach

Torre, Ritratto di Milano 1714, I99> m der Kirche Santa Liberata zu Mailand und galt ehemals für einen Bramantino (siehe

XXVI. 6

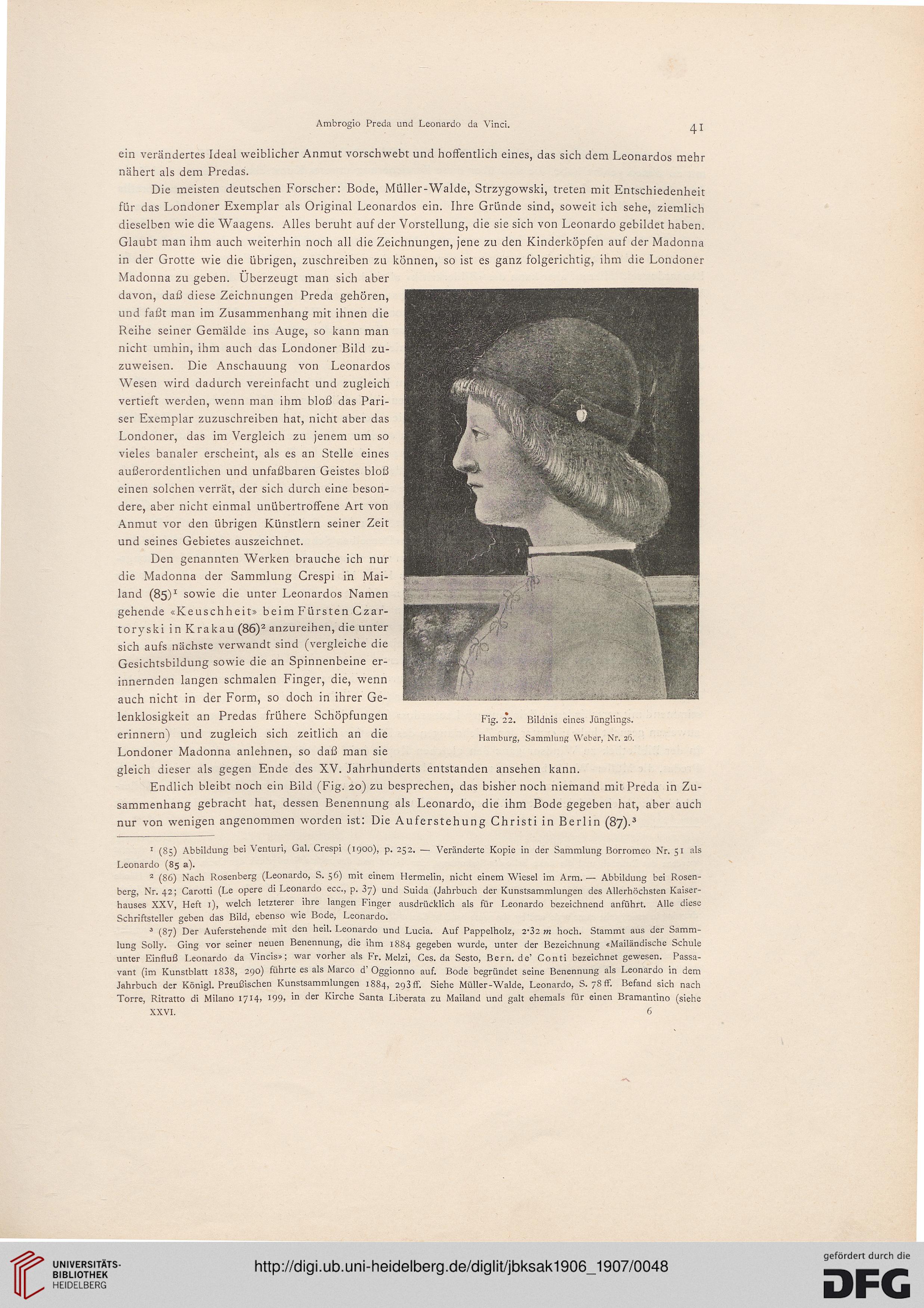

Fig. 22. Bildnis eines Jünglings.

Hamburg, Sammlung Weber, Nr. 2'5.

41

ein verändertes Ideal weiblicher Anmut vorschwebt und hoffentlich eines, das sich dem Leonardos mehr

nähert als dem Predas.

Die meisten deutschen Forscher: Bode, Müller-Walde, Strzygowski, treten mit Entschiedenheit

für das Londoner Exemplar als Original Leonardos ein. Ihre Gründe sind, soweit ich sehe, ziemlich

dieselben wie die Waagens. Alles beruht auf der Vorstellung, die sie sich von Leonardo gebildet haben.

Glaubt man ihm auch weiterhin noch all die Zeichnungen, jene zu den Kinderköpfen auf der Madonna

in der Grotte wie die übrigen, zuschreiben zu können, so ist es ganz folgerichtig, ihm die Londoner

Madonna zu geben. Uberzeugt man sich aber

davon, daß diese Zeichnungen Preda gehören,

und faßt man im Zusammenhang mit ihnen die

Reihe seiner Gemälde ins Auge, so kann man

nicht umhin, ihm auch das Londoner Bild zu-

zuweisen. Die Anschauung von Leonardos

Wesen wird dadurch vereinfacht und zugleich

vertieft werden, wenn man ihm bloß das Pari-

ser Exemplar zuzuschreiben hat, nicht aber das

Londoner, das im Vergleich zu jenem um so

vieles banaler erscheint, als es an Stelle eines

außerordentlichen und unfaßbaren Geistes bloß

einen solchen verrät, der sich durch eine beson-

dere, aber nicht einmal unübertroffene Art von

Anmut vor den übrigen Künstlern seiner Zeit

und seines Gebietes auszeichnet.

Den genannten Werken brauche ich nur

die Madonna der Sammlung Crespi in Mai-

land (85)1 sowie die unter Leonardos Namen

gehende «Keuschheit» beim Fürsten Czar-

toryski in Krakau (86)2 anzureihen, die unter

sich aufs nächste verwandt sind (vergleiche die

Gesichtsbildung sowie die an Spinnenbeine er-

innernden langen schmalen Finger, die, wenn

auch nicht in der Form, so doch in ihrer Ge-

lenklosigkeit an Predas frühere Schöpfungen

erinnern) und zugleich sich zeitlich an die

Londoner Madonna anlehnen, so daß man sie

gleich dieser als gegen Ende des XV. Jahrhunderts entstanden ansehen kann.

Endlich bleibt noch ein Bild (Fig. 20) zu besprechen, das bisher noch niemand mit Preda in Zu-

sammenhang gebracht hat, dessen Benennung als Leonardo, die ihm Bode gegeben hat, aber auch

nur von wenigen angenommen worden ist: Die Auferstehung Christi in Berlin (87).3

1 (85) Abbildung bei Ventun, Gal. Crespi (1900), p. 252. — Veränderte Kopie in der Sammlung Borromeo Nr. 51 als

Leonardo (85 a).

2 (86) Nach Rosenberg (Leonardo, S. 56) mit einem Hermelin, nicht einem Wiesel im Arm. — Abbildung bei Rosen-

berg, Nr. 42; Carotti (Le opere di Leonardo ecc, p. 3y) und Suida (Jahrbuch der Kunstsammlungen des Allerhöchsten Kaiser-

hauses XXV, Heft 1), welch letzterer ihre langen Finger ausdrücklich als für Leonardo bezeichnend anführt. Alle diese

Schriftsteller geben das Bild, ebenso wie Bede, Leonardo.

3 (87) Der Auferstehende mit den heil. Leonardo und Lucia. Auf Pappelholz, 2-32 m hoch. Stammt aus der Samm-

lung Solly. Ging vor seiner neuen Benennung, die ihm 1884 gegeben wurde, unter der Bezeichnung «Mailändische Schule

unter Einfluß Leonardo da Vincis»; war vorher als Fr. Melzi, Ces. da Sesto, Bern, de' Conti bezeichnet gewesen. Passa-

vant (im Kunstblatt 1838, 290) führte es als Marco d' Oggionno auf. Bode begründet seine Benennung als Leonardo in dem

Jahrbuch der Königl. Preußischen Kunstsammlungen 1884, 293ff. Siehe Müller-Walde, Leonardo, S. 78 ff. Befand sich nach

Torre, Ritratto di Milano 1714, I99> m der Kirche Santa Liberata zu Mailand und galt ehemals für einen Bramantino (siehe

XXVI. 6

Fig. 22. Bildnis eines Jünglings.

Hamburg, Sammlung Weber, Nr. 2'5.