66

Hans Tietze.

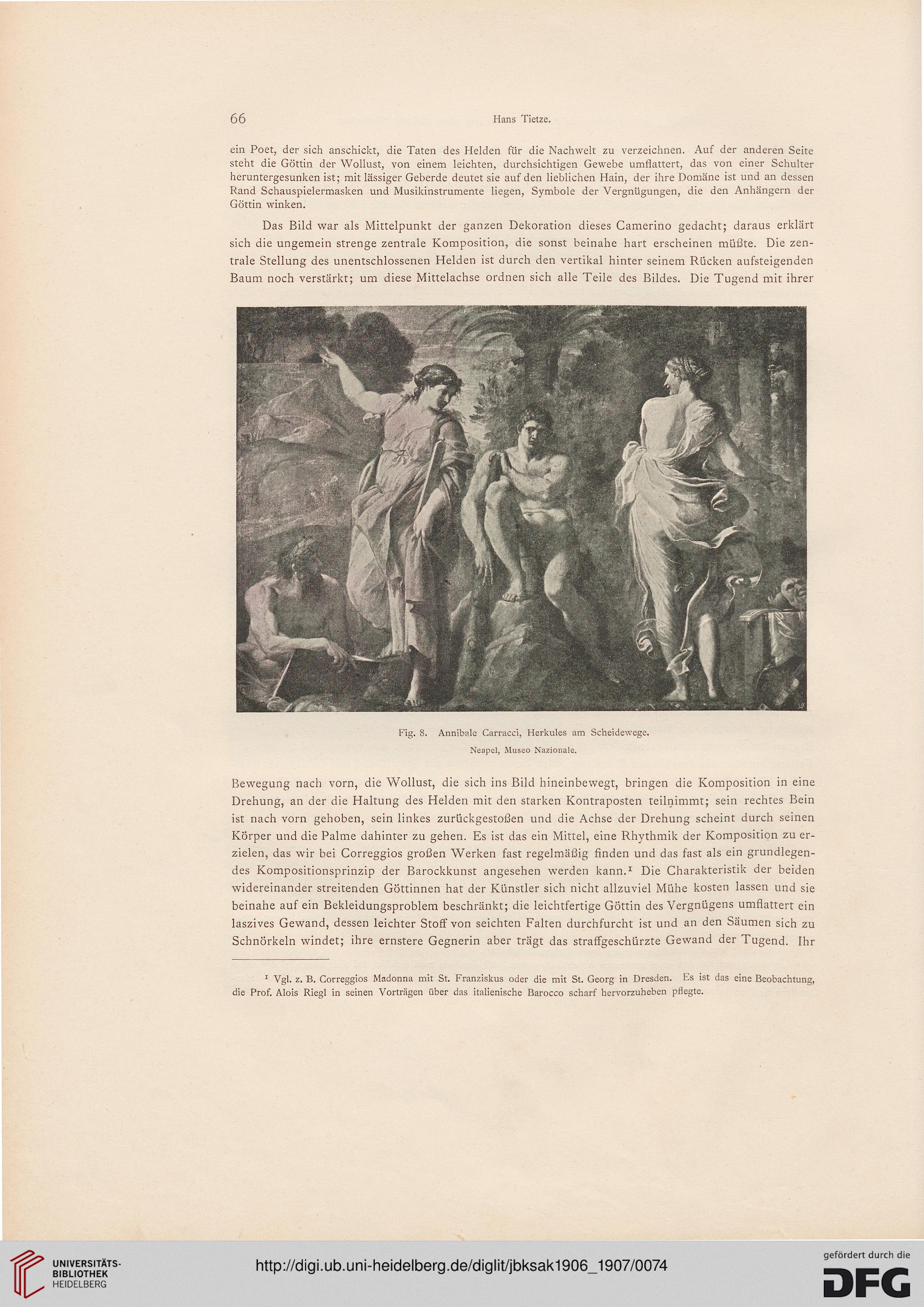

ein Poet, der sich anschickt, die Taten des Helden für die Nachwelt zu verzeichnen. Auf der anderen Seite

steht die Göttin der Wollust, von einem leichten, durchsichtigen Gewebe umflattert, das von einer Schulter

heruntergesunken ist; mit lässiger Geberde deutet sie auf den lieblichen Hain, der ihre Domäne ist und an dessen

Rand Schauspielermasken und Musikinstrumente liegen, Symbole der Vergnügungen, die den Anhängern der

Göttin winken.

Das Bild war als Mittelpunkt der ganzen Dekoration dieses Camerino gedacht; daraus erklärt

sich die ungemein strenge zentrale Komposition, die sonst beinahe hart erscheinen müßte. Die zen-

trale Stellung des unentschlossenen Helden ist durch den vertikal hinter seinem Rücken aufsteigenden

Baum noch verstärkt; um diese Mittelachse ordnen sich alle Teile des Bildes. Die Tugend mit ihrer

Fig. 8. Annibale Carracci, Herkules am Scheidewege.

Neapel, Museo Nazionale.

Bewegung nach vorn, die Wollust, die sich ins Bild hineinbewegt, bringen die Komposition in eine

Drehung, an der die Haltung des Helden mit den starken Kontraposten teilnimmt; sein rechtes Bein

ist nach vorn gehoben, sein linkes zurückgestoßen und die Achse der Drehung scheint durch seinen

Körper und die Palme dahinter zu gehen. Es ist das ein Mittel, eine Rhythmik der Komposition zu er-

zielen, das wir bei Correggios großen Werken fast regelmäßig finden und das fast als ein grundlegen-

des Kompositionsprinzip der Barockkunst angesehen werden kann.1 Die Charakteristik der beiden

widereinander streitenden Göttinnen hat der Künstler sich nicht allzuviel Mühe kosten lassen und sie

beinahe auf ein Bekleidungsproblem beschränkt; die leichtfertige Göttin des Vergnügens umflattert ein

laszives Gewand, dessen leichter Stoff von seichten Falten durchfurcht ist und an den Säumen sich zu

Schnörkeln windet; ihre ernstere Gegnerin aber trägt das straffgeschürzte Gewand der Tugend. Ihr

1 Vgl. z. B. Correggios Madonna mit St. Franziskus oder die mit St. Georg in Dresden. Es ist das eine Beobachtung,

die Prof. Alois Riegl in seinen Vorträgen über das italienische Barocco scharf hervorzuheben pflegte.

Hans Tietze.

ein Poet, der sich anschickt, die Taten des Helden für die Nachwelt zu verzeichnen. Auf der anderen Seite

steht die Göttin der Wollust, von einem leichten, durchsichtigen Gewebe umflattert, das von einer Schulter

heruntergesunken ist; mit lässiger Geberde deutet sie auf den lieblichen Hain, der ihre Domäne ist und an dessen

Rand Schauspielermasken und Musikinstrumente liegen, Symbole der Vergnügungen, die den Anhängern der

Göttin winken.

Das Bild war als Mittelpunkt der ganzen Dekoration dieses Camerino gedacht; daraus erklärt

sich die ungemein strenge zentrale Komposition, die sonst beinahe hart erscheinen müßte. Die zen-

trale Stellung des unentschlossenen Helden ist durch den vertikal hinter seinem Rücken aufsteigenden

Baum noch verstärkt; um diese Mittelachse ordnen sich alle Teile des Bildes. Die Tugend mit ihrer

Fig. 8. Annibale Carracci, Herkules am Scheidewege.

Neapel, Museo Nazionale.

Bewegung nach vorn, die Wollust, die sich ins Bild hineinbewegt, bringen die Komposition in eine

Drehung, an der die Haltung des Helden mit den starken Kontraposten teilnimmt; sein rechtes Bein

ist nach vorn gehoben, sein linkes zurückgestoßen und die Achse der Drehung scheint durch seinen

Körper und die Palme dahinter zu gehen. Es ist das ein Mittel, eine Rhythmik der Komposition zu er-

zielen, das wir bei Correggios großen Werken fast regelmäßig finden und das fast als ein grundlegen-

des Kompositionsprinzip der Barockkunst angesehen werden kann.1 Die Charakteristik der beiden

widereinander streitenden Göttinnen hat der Künstler sich nicht allzuviel Mühe kosten lassen und sie

beinahe auf ein Bekleidungsproblem beschränkt; die leichtfertige Göttin des Vergnügens umflattert ein

laszives Gewand, dessen leichter Stoff von seichten Falten durchfurcht ist und an den Säumen sich zu

Schnörkeln windet; ihre ernstere Gegnerin aber trägt das straffgeschürzte Gewand der Tugend. Ihr

1 Vgl. z. B. Correggios Madonna mit St. Franziskus oder die mit St. Georg in Dresden. Es ist das eine Beobachtung,

die Prof. Alois Riegl in seinen Vorträgen über das italienische Barocco scharf hervorzuheben pflegte.