Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

67

möchte man eine symbolische Rolle nicht nur für den Heros sondern auch für den Maler zuweisen;

denn so sehr ihr Gegenüber mit dem verlorenen Profil und dem wild flatternden Gewände an frühere

Werke Annibales, an die Fresken im Palazzo Sampieri und Magnani, an die stattliche, im Rücken ge-

sehene Frau auf dem Bilde von S. Rocco, erinnert; bei der Tugend beginnt eine strengere Formen-

gebung sich durchzusetzen. Annibale scheint sich der Mängel, die ihm in dieser Beziehung anhafteten,

bewußt gewesen zu sein; durch unermüdlichen Fleiß hat er sich erzogen, wie wir an den zahlreichen

zu diesem Zyklus gehörigen Zeichnungen sehen. Darum ist es vielleicht auch lehrreicher, diese heranzu-

ziehen als sich an die verräucherten Bilder selbst zu halten.1

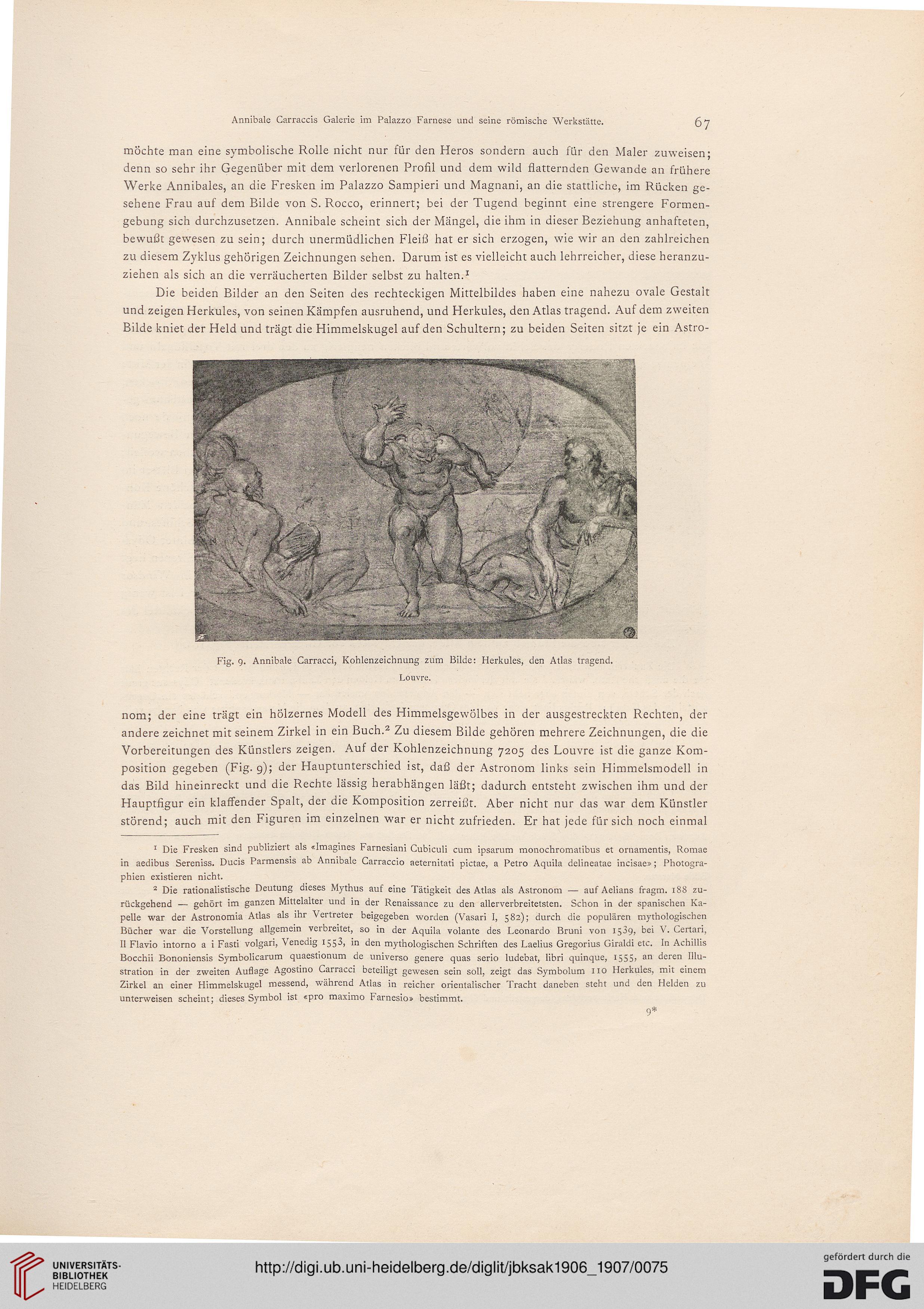

Die beiden Bilder an den Seiten des rechteckigen Mittelbildes haben eine nahezu ovale Gestalt

und zeigen Herkules, von seinen Kämpfen ausruhend, und Herkules, den Atlas tragend. Auf dem zweiten

Bilde kniet der Held und trägt die Himmelskugel auf den Schultern; zu beiden Seiten sitzt je ein Astro-

Fig. 9. Annibale Carracci, Kohlenzeichnung zum Bilde: Herkules, den Atlas tragend.

Louvre.

nom; der eine trägt ein hölzernes Modell des Himmelsgewölbes in der ausgestreckten Rechten, der

andere zeichnet mit seinem Zirkel in ein Buch.2 Zu diesem Bilde gehören mehrere Zeichnungen, die die

Vorbereitungen des Künstlers zeigen. Auf der Kohlenzeichnung 7205 des Louvre ist die ganze Kom-

position gegeben (Fig. 9); der Hauptunterschied ist, daß der Astronom links sein Himmelsmodell in

das Bild hineinreckt und die Rechte lässig herabhängen läßt; dadurch entsteht zwischen ihm und der

Hauptfigur ein klaffender Spalt, der die Komposition zerreißt. Aber nicht nur das war dem Künstler

störend; auch mit den Figuren im einzelnen war er nicht zufrieden. Er hat jede für sich noch einmal

1 Die Fresken sind publiziert als «Imagines Farnesiani Cubiculi cum ipsarum monochromatibus et ornamentis, Romae

in aedibus Sereniss. Ducis Parmensis ab Annibale Carraccio aeternitati pictae, a Petro Aquila delineatae incisae»; Photogra-

phien existieren nicht.

2 Die rationalistische Deutung dieses Mythus auf eine Tätigkeit des Atlas als Astronom — auf Aelians fragm. 188 zu-

rückgehend — gehört im ganzen Mittelalter und in der Renaissance zu den allerverbreitetsten. Schon in der spanischen Ka-

pelle war der Astronomia Atlas als ihr Vertreter beigegeben worden (Vasari I, 582); durch die populären mythologischen

Bücher war die Vorstellung allgemein verbreitet, so in der Aquila volante des Leonardo Bruni von 1539, bei V. Certari,

II Flavio intorno a i Fasti volgari, Venedig 1553, in den mythologischen Schriften des Laelius Gregorius Giraldi etc. In Achillis

Bocchii Bononiensis Symbolicarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat, libri quinque, 1555, an deren Illu-

stration in der zweiten Auflage Agostino Carracci beteiligt gewesen sein soll, zeigt das Symbolum 110 Herkules, mit einem

Zirkel an einer Himmelskugel messend, während Atlas in reicher orientalischer Tracht daneben steht und den Helden zu

unterweisen scheint; dieses Symbol ist «pro maximo Farnesio» bestimmt.

9*

67

möchte man eine symbolische Rolle nicht nur für den Heros sondern auch für den Maler zuweisen;

denn so sehr ihr Gegenüber mit dem verlorenen Profil und dem wild flatternden Gewände an frühere

Werke Annibales, an die Fresken im Palazzo Sampieri und Magnani, an die stattliche, im Rücken ge-

sehene Frau auf dem Bilde von S. Rocco, erinnert; bei der Tugend beginnt eine strengere Formen-

gebung sich durchzusetzen. Annibale scheint sich der Mängel, die ihm in dieser Beziehung anhafteten,

bewußt gewesen zu sein; durch unermüdlichen Fleiß hat er sich erzogen, wie wir an den zahlreichen

zu diesem Zyklus gehörigen Zeichnungen sehen. Darum ist es vielleicht auch lehrreicher, diese heranzu-

ziehen als sich an die verräucherten Bilder selbst zu halten.1

Die beiden Bilder an den Seiten des rechteckigen Mittelbildes haben eine nahezu ovale Gestalt

und zeigen Herkules, von seinen Kämpfen ausruhend, und Herkules, den Atlas tragend. Auf dem zweiten

Bilde kniet der Held und trägt die Himmelskugel auf den Schultern; zu beiden Seiten sitzt je ein Astro-

Fig. 9. Annibale Carracci, Kohlenzeichnung zum Bilde: Herkules, den Atlas tragend.

Louvre.

nom; der eine trägt ein hölzernes Modell des Himmelsgewölbes in der ausgestreckten Rechten, der

andere zeichnet mit seinem Zirkel in ein Buch.2 Zu diesem Bilde gehören mehrere Zeichnungen, die die

Vorbereitungen des Künstlers zeigen. Auf der Kohlenzeichnung 7205 des Louvre ist die ganze Kom-

position gegeben (Fig. 9); der Hauptunterschied ist, daß der Astronom links sein Himmelsmodell in

das Bild hineinreckt und die Rechte lässig herabhängen läßt; dadurch entsteht zwischen ihm und der

Hauptfigur ein klaffender Spalt, der die Komposition zerreißt. Aber nicht nur das war dem Künstler

störend; auch mit den Figuren im einzelnen war er nicht zufrieden. Er hat jede für sich noch einmal

1 Die Fresken sind publiziert als «Imagines Farnesiani Cubiculi cum ipsarum monochromatibus et ornamentis, Romae

in aedibus Sereniss. Ducis Parmensis ab Annibale Carraccio aeternitati pictae, a Petro Aquila delineatae incisae»; Photogra-

phien existieren nicht.

2 Die rationalistische Deutung dieses Mythus auf eine Tätigkeit des Atlas als Astronom — auf Aelians fragm. 188 zu-

rückgehend — gehört im ganzen Mittelalter und in der Renaissance zu den allerverbreitetsten. Schon in der spanischen Ka-

pelle war der Astronomia Atlas als ihr Vertreter beigegeben worden (Vasari I, 582); durch die populären mythologischen

Bücher war die Vorstellung allgemein verbreitet, so in der Aquila volante des Leonardo Bruni von 1539, bei V. Certari,

II Flavio intorno a i Fasti volgari, Venedig 1553, in den mythologischen Schriften des Laelius Gregorius Giraldi etc. In Achillis

Bocchii Bononiensis Symbolicarum quaestionum de universo genere quas serio ludebat, libri quinque, 1555, an deren Illu-

stration in der zweiten Auflage Agostino Carracci beteiligt gewesen sein soll, zeigt das Symbolum 110 Herkules, mit einem

Zirkel an einer Himmelskugel messend, während Atlas in reicher orientalischer Tracht daneben steht und den Helden zu

unterweisen scheint; dieses Symbol ist «pro maximo Farnesio» bestimmt.

9*