Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

71

Herkules ist unmittelbar wahrnehmbar, der ja im Hofe des Palastes stand und den Annibale gezeichnet

hat.1 Aber nicht die Antike allein wurde seine Lehrerin; die Einwirkung Michelangelos und Raffaels

ist nicht minder groß und von Lebenden hat wenigstens einer, allerdings die stärkste künstlerische Per-

sönlichkeit des damaligen Rom, Caravaggio, ihn sichtbarlich beeinflußt. Die reife Frucht dieser viel-

seitigen Studien sind die Fresken im Palazzo Farnese.2

Die Galerie (Taf. III) im ersten Stocke des Palastes bildet den Mittelpunkt des gegen den Fluß

gelegenen Traktes; sie ist ein langer, ziemlich schmaler Saal3 mit drei Fenstern, beziehungsweise

einer Tür an der Langseite und mit je zwei Türen an den Stirnseiten; über der reichgeschmück-

ten Kornische erhebt sich ein flaches Tonnengewölbe. Die Dekoration der Wände, in Weiß und

Gold gehalten, entspricht in allen wesentlichen Bestandteilen der ursprünglichen Anordnung; nur die

Schmalseiten, deren Schmuck ursprünglich mit dem der Längswände übereinstimmte, tragen jetzt je

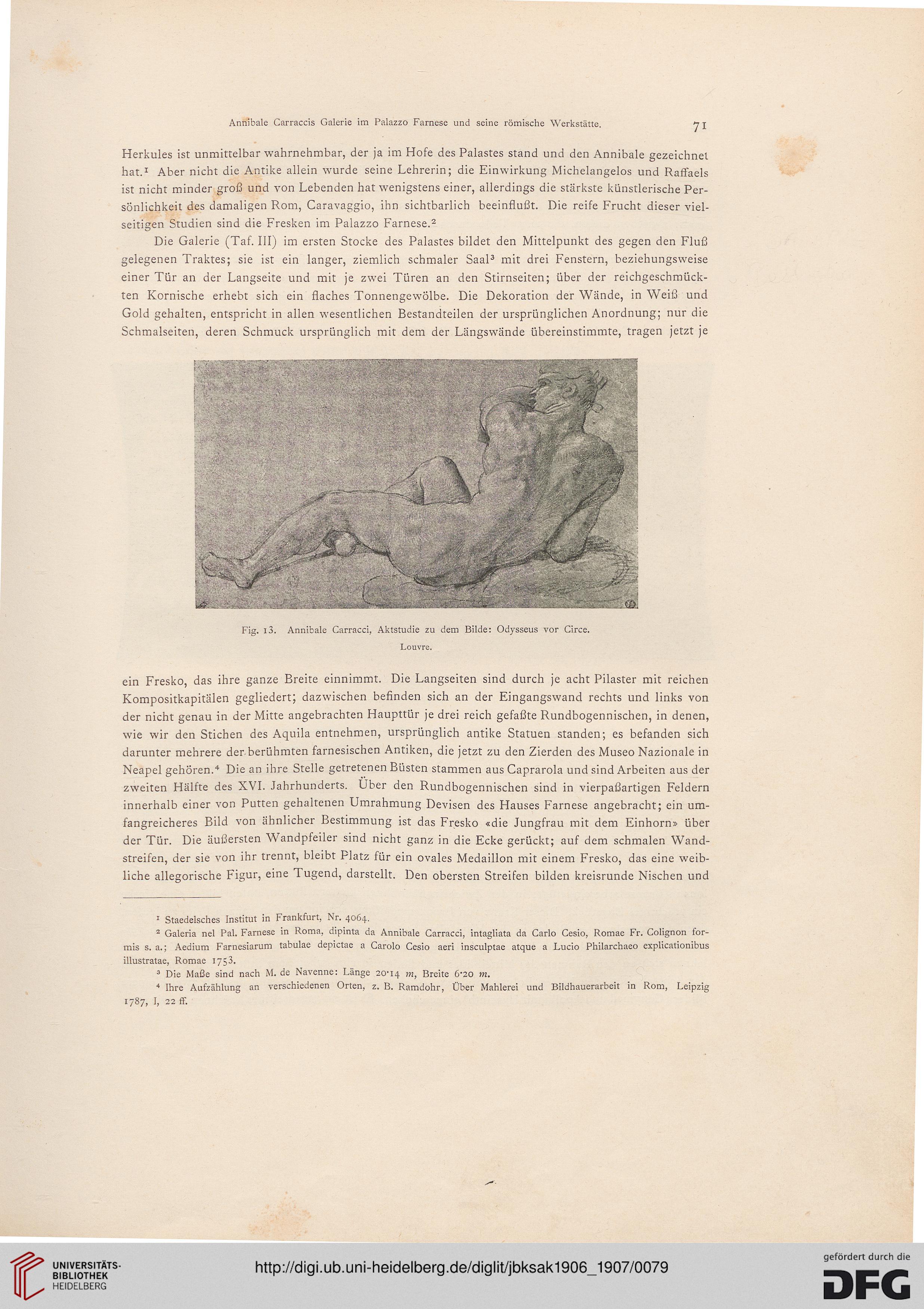

Fig. i3. Annibale Carracci, Aktstudie zu dem Bilde: Odysseus vor Circe.

Louvre.

ein Fresko, das ihre ganze Breite einnimmt. Die Langseiten sind durch je acht Pilaster mit reichen

Kompositkapitälen gegliedert; dazwischen befinden sich an der Eingangswand rechts und links von

der nicht genau in der Mitte angebrachten Haupttür je drei reich gefaßte Rundbogennischen, in denen,

wie wir den Stichen des Aquila entnehmen, ursprünglich antike Statuen standen; es befanden sich

darunter mehrere der berühmten farnesischen Antiken, die jetzt zu den Zierden des Museo Nazionale in

Neapel gehören.4 Die an ihre Stelle getretenen Büsten stammen aus Caprarola und sind Arbeiten aus der

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Uber den Rundbogennischen sind in vierpaßartigen Feldern

innerhalb einer von Putten gehaltenen Umrahmung Devisen des Hauses Farnese angebracht; ein um-

fangreicheres Bild von ähnlicher Bestimmung ist das Fresko «die Jungfrau mit dem Einhorn» über

der Tür. Die äußersten Wandpfeiler sind nicht ganz in die Ecke gerückt; auf dem schmalen Wand-

streifen, der sie von ihr trennt, bleibt Platz für ein ovales Medaillon mit einem Fresko, das eine weib-

liche allegorische Figur, eine Tugend, darstellt. Den obersten Streifen bilden kreisrunde Nischen und

1 Staedelsches Institut in Frankfurt, Nr. 4064.

2 Galeria nel Pal. Farnese in Roma, dipinta da Annibale Carracci, intagliata da Carlo Cesio, Romae Fr. Colignon for-

mis s. a.; Aedium Farnesiarum tabulae depictae a Carolo Cesio aeri insculptae atque a Lucio Philarchaeo explicationibus

illustratae, Romae 1753.

3 Die Maße sind nach M. de Navenne: Länge 20-14 m, Breite 6-20 m.

4 Ihre Aufzählung an verschiedenen Orten, z. B. Ramdohr, Über Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom, Leipzig

1787, I, 22 ff.

71

Herkules ist unmittelbar wahrnehmbar, der ja im Hofe des Palastes stand und den Annibale gezeichnet

hat.1 Aber nicht die Antike allein wurde seine Lehrerin; die Einwirkung Michelangelos und Raffaels

ist nicht minder groß und von Lebenden hat wenigstens einer, allerdings die stärkste künstlerische Per-

sönlichkeit des damaligen Rom, Caravaggio, ihn sichtbarlich beeinflußt. Die reife Frucht dieser viel-

seitigen Studien sind die Fresken im Palazzo Farnese.2

Die Galerie (Taf. III) im ersten Stocke des Palastes bildet den Mittelpunkt des gegen den Fluß

gelegenen Traktes; sie ist ein langer, ziemlich schmaler Saal3 mit drei Fenstern, beziehungsweise

einer Tür an der Langseite und mit je zwei Türen an den Stirnseiten; über der reichgeschmück-

ten Kornische erhebt sich ein flaches Tonnengewölbe. Die Dekoration der Wände, in Weiß und

Gold gehalten, entspricht in allen wesentlichen Bestandteilen der ursprünglichen Anordnung; nur die

Schmalseiten, deren Schmuck ursprünglich mit dem der Längswände übereinstimmte, tragen jetzt je

Fig. i3. Annibale Carracci, Aktstudie zu dem Bilde: Odysseus vor Circe.

Louvre.

ein Fresko, das ihre ganze Breite einnimmt. Die Langseiten sind durch je acht Pilaster mit reichen

Kompositkapitälen gegliedert; dazwischen befinden sich an der Eingangswand rechts und links von

der nicht genau in der Mitte angebrachten Haupttür je drei reich gefaßte Rundbogennischen, in denen,

wie wir den Stichen des Aquila entnehmen, ursprünglich antike Statuen standen; es befanden sich

darunter mehrere der berühmten farnesischen Antiken, die jetzt zu den Zierden des Museo Nazionale in

Neapel gehören.4 Die an ihre Stelle getretenen Büsten stammen aus Caprarola und sind Arbeiten aus der

zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts. Uber den Rundbogennischen sind in vierpaßartigen Feldern

innerhalb einer von Putten gehaltenen Umrahmung Devisen des Hauses Farnese angebracht; ein um-

fangreicheres Bild von ähnlicher Bestimmung ist das Fresko «die Jungfrau mit dem Einhorn» über

der Tür. Die äußersten Wandpfeiler sind nicht ganz in die Ecke gerückt; auf dem schmalen Wand-

streifen, der sie von ihr trennt, bleibt Platz für ein ovales Medaillon mit einem Fresko, das eine weib-

liche allegorische Figur, eine Tugend, darstellt. Den obersten Streifen bilden kreisrunde Nischen und

1 Staedelsches Institut in Frankfurt, Nr. 4064.

2 Galeria nel Pal. Farnese in Roma, dipinta da Annibale Carracci, intagliata da Carlo Cesio, Romae Fr. Colignon for-

mis s. a.; Aedium Farnesiarum tabulae depictae a Carolo Cesio aeri insculptae atque a Lucio Philarchaeo explicationibus

illustratae, Romae 1753.

3 Die Maße sind nach M. de Navenne: Länge 20-14 m, Breite 6-20 m.

4 Ihre Aufzählung an verschiedenen Orten, z. B. Ramdohr, Über Mahlerei und Bildhauerarbeit in Rom, Leipzig

1787, I, 22 ff.