Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstättc.

77

vorbildliche Komposition einen Seethyasos, in dessen Mitte er, um das Walten der Liebe auch im

feuchten Element zu zeigen, jene sonst ziemlich nebensächliche Portunusepisode rückte. In ähnlicher

Weise hat Förster das Fresko Agostinos erklärt: «Sämtliche Bilder des Zyklus feiern die Macht der

Liebe, dieses die Macht der Liebe über die Bewohner des feuchten Elements.»1

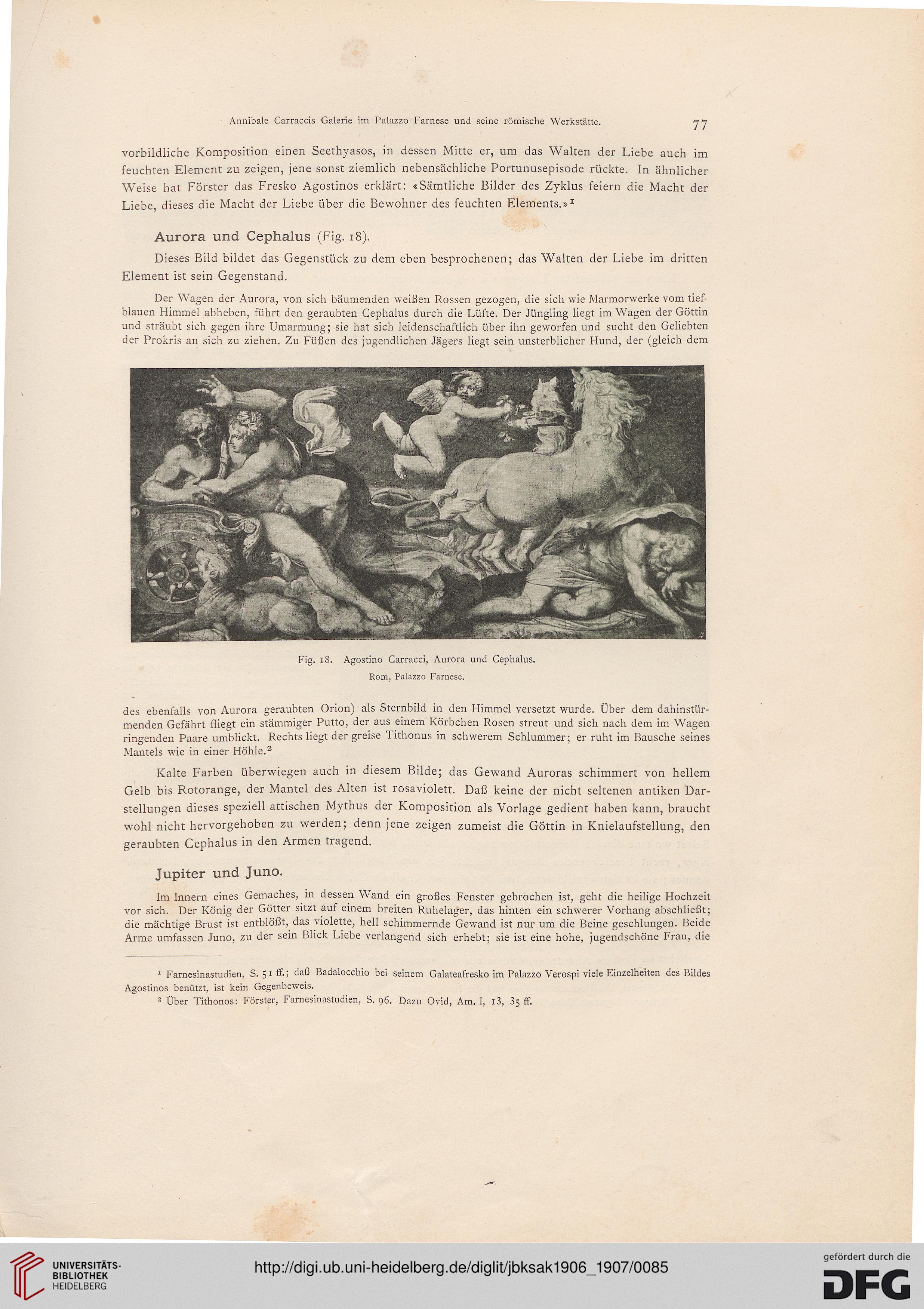

Aurora und Cephalus (Fig. 18).

Dieses Bild bildet das Gegenstück zu dem eben besprochenen; das Walten der Liebe im dritten

Element ist sein Gegenstand.

Der Wagen der Aurora, von sich bäumenden weißen Rossen gezogen, die sich wie Marmorwerke vom tief-

blauen Himmel abheben, führt den geraubten Cephalus durch die Lüfte. Der Jüngling liegt im Wagen der Göttin

und sträubt sich gegen ihre Umarmung; sie hat sich leidenschaftlich über ihn geworfen und sucht den Geliebten

der Prokris an sich zu ziehen. Zu Füßen des jugendlichen Jägers liegt sein unsterblicher Hund, der (gleich dem

Fig. 18. Agostino Carracci, Aurora und Cephalus.

Rom, Palazzo Farnese.

des ebenfalls von Aurora geraubten Orion) als Sternbild in den Himmel versetzt wurde. Über dem dahinstür-

menden Gefährt fliegt ein stämmiger Putto, der aus einem Körbchen Rosen streut und sich nach dem im Wagen

ringenden Paare umblickt. Rechts liegt der greise Tithonus in schwerem Schlummer; er ruht im Bausche seines

Mantels wie in einer Höhle.2

Kalte Farben überwiegen auch in diesem Bilde; das Gewand Auroras schimmert von hellem

Gelb bis Rotorange, der Mantel des Alten ist rosaviolett. Daß keine der nicht seltenen antiken Dar-

stellungen dieses speziell attischen Mythus der Komposition als Vorlage gedient haben kann, braucht

wohl nicht hervorgehoben zu werden; denn jene zeigen zumeist die Göttin in Knielaufstellung, den

geraubten Cephalus in den Armen tragend.

Jupiter und Juno.

Im Innern eines Gemaches, in dessen Wand ein großes Fenster gebrochen ist, geht die heilige Hochzeit

vor sich. Der König der Götter sitzt auf einem breiten Ruhelager, das hinten ein schwerer Vorhang abschließt;

die mächtige Brust ist entblößt, das violette, hell schimmernde Gewand ist nur um die Beine geschlungen. Beide

Arme umfassen Juno, zu der sein Blick Liebe verlangend sich erhebt; sie ist eine hohe, jugendschöne Frau, die

1 Farnesinastudien, S. 5 i ff.; daß Badalocchio bei seinem Galateafresko im Palazzo Verospi viele Einzelheiten des Bildes

Agostinos benützt, ist kein Gegenbeweis.

2 Über Tithonos: Förster, Farnesinastudien, S. 96. Dazu Ovid, Am. I, i3, 35 ff.

77

vorbildliche Komposition einen Seethyasos, in dessen Mitte er, um das Walten der Liebe auch im

feuchten Element zu zeigen, jene sonst ziemlich nebensächliche Portunusepisode rückte. In ähnlicher

Weise hat Förster das Fresko Agostinos erklärt: «Sämtliche Bilder des Zyklus feiern die Macht der

Liebe, dieses die Macht der Liebe über die Bewohner des feuchten Elements.»1

Aurora und Cephalus (Fig. 18).

Dieses Bild bildet das Gegenstück zu dem eben besprochenen; das Walten der Liebe im dritten

Element ist sein Gegenstand.

Der Wagen der Aurora, von sich bäumenden weißen Rossen gezogen, die sich wie Marmorwerke vom tief-

blauen Himmel abheben, führt den geraubten Cephalus durch die Lüfte. Der Jüngling liegt im Wagen der Göttin

und sträubt sich gegen ihre Umarmung; sie hat sich leidenschaftlich über ihn geworfen und sucht den Geliebten

der Prokris an sich zu ziehen. Zu Füßen des jugendlichen Jägers liegt sein unsterblicher Hund, der (gleich dem

Fig. 18. Agostino Carracci, Aurora und Cephalus.

Rom, Palazzo Farnese.

des ebenfalls von Aurora geraubten Orion) als Sternbild in den Himmel versetzt wurde. Über dem dahinstür-

menden Gefährt fliegt ein stämmiger Putto, der aus einem Körbchen Rosen streut und sich nach dem im Wagen

ringenden Paare umblickt. Rechts liegt der greise Tithonus in schwerem Schlummer; er ruht im Bausche seines

Mantels wie in einer Höhle.2

Kalte Farben überwiegen auch in diesem Bilde; das Gewand Auroras schimmert von hellem

Gelb bis Rotorange, der Mantel des Alten ist rosaviolett. Daß keine der nicht seltenen antiken Dar-

stellungen dieses speziell attischen Mythus der Komposition als Vorlage gedient haben kann, braucht

wohl nicht hervorgehoben zu werden; denn jene zeigen zumeist die Göttin in Knielaufstellung, den

geraubten Cephalus in den Armen tragend.

Jupiter und Juno.

Im Innern eines Gemaches, in dessen Wand ein großes Fenster gebrochen ist, geht die heilige Hochzeit

vor sich. Der König der Götter sitzt auf einem breiten Ruhelager, das hinten ein schwerer Vorhang abschließt;

die mächtige Brust ist entblößt, das violette, hell schimmernde Gewand ist nur um die Beine geschlungen. Beide

Arme umfassen Juno, zu der sein Blick Liebe verlangend sich erhebt; sie ist eine hohe, jugendschöne Frau, die

1 Farnesinastudien, S. 5 i ff.; daß Badalocchio bei seinem Galateafresko im Palazzo Verospi viele Einzelheiten des Bildes

Agostinos benützt, ist kein Gegenbeweis.

2 Über Tithonos: Förster, Farnesinastudien, S. 96. Dazu Ovid, Am. I, i3, 35 ff.