Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

83

Nach der ovidischen Schilderung, der die meisten Maler folgten, hält sie sich nur an einem

Hörne fest, während sie die andere Hand auf den Rücken des Stiers stützt.1 Die Haltung der Hände

und das eigentümliche kniende Sitzen sind auffallend genug, um den Gedanken nahezulegen, daß

eine stieropfernde Nike hier als Vorbild gedient habe. Ein besonders ähnliches Exemplar ist ein Relief

im Thermenmuseum (Heibig 1004); in ganz analoger Weise kniet dort die Nike auf dem mit den

Hinterbeinen zusammengebrochenen Stier und führt das Messer nach seinem Nacken. Ob Annibale

diese oder eine ähnliche Gruppe2 tatsächlich für eine Europadarstellung gehalten hat, ist gleichgültig;

sicher scheint mir zu sein, daß er das Motiv entlehnt hat. Daß übrigens eine derartige Verwechslung

nicht ausgeschlossen ist und auch anderweitig vor-

kam, zeigt die stieropfernde Nike in der Sala degli

Animali im Vatikanischen Museum.3 Die Hal-

tung des Stiers stimmt wieder mit dem Medaillon

der Galerie, die Frau ist großenteils ergänzt; da

auf der Plinthe Wellen zu sehen sind, so hat es

sich offenbar zuerst um eine Europadarstellung ge-

handelt; die Umwandlung kann aber— wie Jahn

hervorhebt — schon in der Antike vorgenommen

worden sein.4

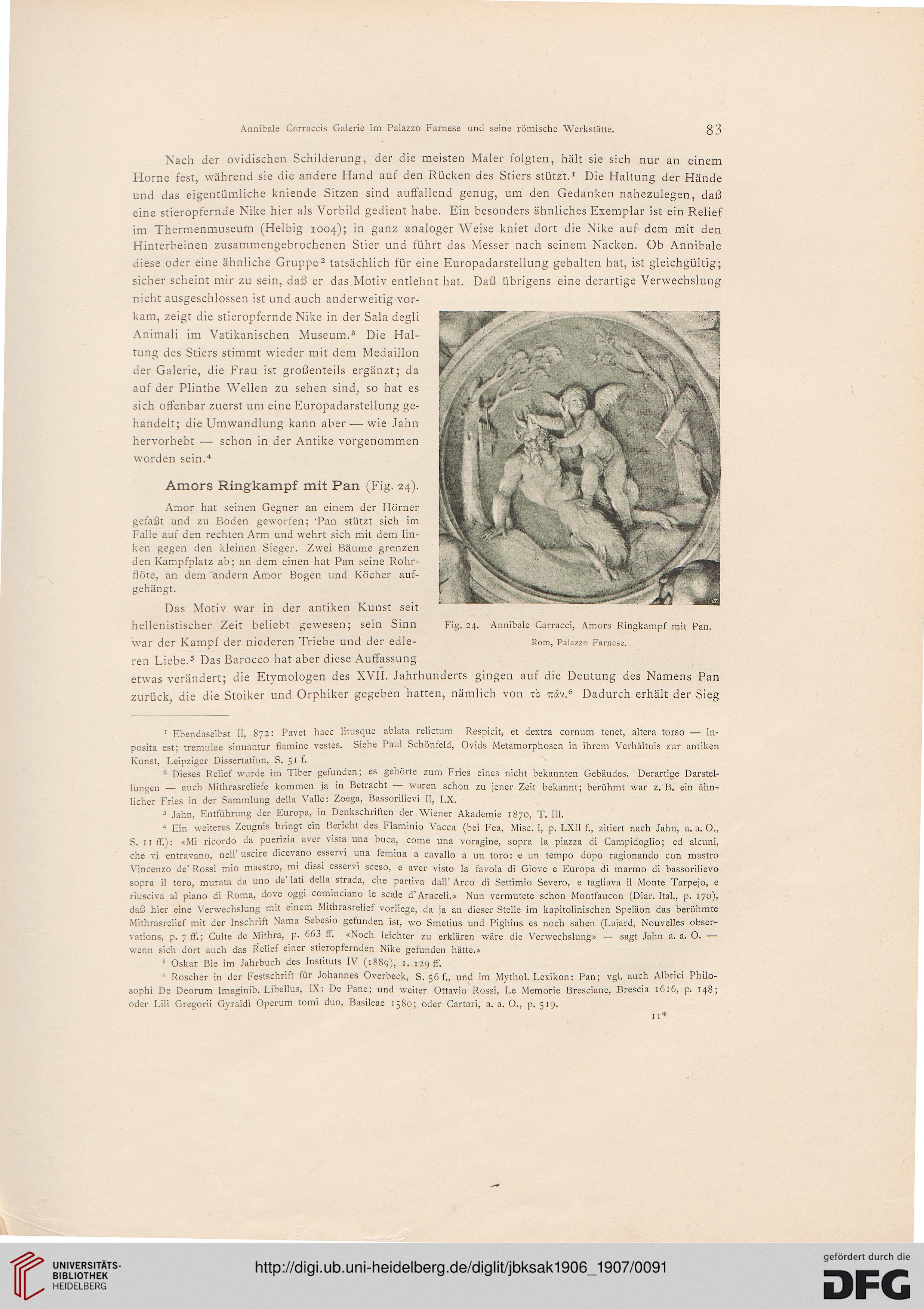

Amors Ringkampf mit Pan (Fig. 24).

Amor hat seinen Gegner an einem der Hörner

gefaßt und zu Boden geworfen; 'Pan stützt sich im

Falle auf den rechten Arm und wehrt sich mit dem lin-

ken gegen den kleinen Sieger. Zwei Bäume grenzen

den Kampfplatz ab; an dem einen hat Pan seine Rohr-

flöte, an dem andern Amor Bogen und Köcher auf-

gehängt.

Das Motiv war in der antiken Kunst seit

hellenistischer Zeit beliebt gewesen; sein Sinn Fig. 24.

war der Kampf der niederen Triebe und der edle-

ren Liebe.5 Das Barocco hat aber diese Auffassung

etwas verändert; die Etymologen des XVII. Jahrhunderts gingen auf die Deutung des Namens Pan

zurück, die die Stoiker und Orphiker gegeben hatten, nämlich von to ttäv.6 Dadurch erhält der Sieg

Annibale Carracci, Amors Ringkampf mit Pan.

Rom, Palazzo Farnese.

1 Ebendaselbst D, 872: Pavet haec litusque ablata relictum Respicit, et dextra cornum tenet, altera torso — In-

posita est; tremulae sinuantur flamine vestes. Siehe Paul Schönfeld, Ovids Metamorphosen in ihrem Verhältnis zur antiken

Kunst, Leipziger Dissertation, S. 51 f.

2 Dieses Relief wurde im Tiber gefunden; es gehörte zum Fries eines nicht bekannten Gebäudes. Derartige Darstel-

lungen - auch Mithrasreliefe kommen ja in Betracht — waren schon zu jener Zeit bekannt; berühmt war z.B. ein ähn-

licher Fries in der Sammlung della Valle: Zoega, Bassorilievi II, LX.

3 Jahn, Entführung der Europa, in Denkschriften der . Wiener Akademie 1870, T. III.

4 Ein weiteres Zeugnis bringt ein Bericht des Flaminio Vacca (bei Fea, Mise. I, p. LXII f., zitiert nach Jahn, a. a. O.,

S. 11 ff.): «Mi ricordo da puerizia aver vista una buca, come una voragine, sopra la piazza di Campidoglio; ed alcuni,

che vi entravano, nell' uscire dicevano esservi una femina a cavallo a un toro: e un tempo dopo ragionando con mastro

Vincenzo de' Rossi mio maestro, mi dissi esservi sceso, e aver visto la favola di Giove e Europa di marmo di bassorilievo

sopra il toro, murata da uno de' lati della strada, che partiva dall' Arco di Settimio Severo, e tagliava il Monte Tarpejo, e

riuseiva al piano di Roma, dove oggi cominciano le scale d'Araceli.» Nun vermutete schon Montfaucon (Diar. Ital., p. 170),

daß hier eine Verwechslung mit einem Mithrasrelief vorliege, da ja an dieser Stelle im kapitolinischen Speläon das berühmte

Mithrasrelief mit der Inschrift Nama Sebesio gefunden ist, wo Smetius und Pighius es noch sahen (Lajard, Nouvelles obser-

vations, p. 7 ff.; Culte de Mithra, p. 663 ff. «Noch leichter zu erklären wäre die Verwechslung» — sagt Jahn a. a. O. —

wenn sich dort auch das Relief einer stieropfernden Nike gefunden hätte.»

5 Oskar Bie im Jahrbuch des Instituts IV (1889), I. 129 fr".

" Roscher in der Festschrift für Johannes Overbeck, S. 56 f., und im Mythol. Lexikon: Pan; vgl. auch Albrici Philo-

sophi De Deorum Imaginib. Libellus, IX: De Pane; und weiter Ottavio Rossi, Le Memorie Bresciane, Brescia 1616, p. 148;

oder Lili Gregorii Gyraldi Operum tomi duo, Basileae 1580; oder Cartari, a. a. 0., p. 519.

11*

83

Nach der ovidischen Schilderung, der die meisten Maler folgten, hält sie sich nur an einem

Hörne fest, während sie die andere Hand auf den Rücken des Stiers stützt.1 Die Haltung der Hände

und das eigentümliche kniende Sitzen sind auffallend genug, um den Gedanken nahezulegen, daß

eine stieropfernde Nike hier als Vorbild gedient habe. Ein besonders ähnliches Exemplar ist ein Relief

im Thermenmuseum (Heibig 1004); in ganz analoger Weise kniet dort die Nike auf dem mit den

Hinterbeinen zusammengebrochenen Stier und führt das Messer nach seinem Nacken. Ob Annibale

diese oder eine ähnliche Gruppe2 tatsächlich für eine Europadarstellung gehalten hat, ist gleichgültig;

sicher scheint mir zu sein, daß er das Motiv entlehnt hat. Daß übrigens eine derartige Verwechslung

nicht ausgeschlossen ist und auch anderweitig vor-

kam, zeigt die stieropfernde Nike in der Sala degli

Animali im Vatikanischen Museum.3 Die Hal-

tung des Stiers stimmt wieder mit dem Medaillon

der Galerie, die Frau ist großenteils ergänzt; da

auf der Plinthe Wellen zu sehen sind, so hat es

sich offenbar zuerst um eine Europadarstellung ge-

handelt; die Umwandlung kann aber— wie Jahn

hervorhebt — schon in der Antike vorgenommen

worden sein.4

Amors Ringkampf mit Pan (Fig. 24).

Amor hat seinen Gegner an einem der Hörner

gefaßt und zu Boden geworfen; 'Pan stützt sich im

Falle auf den rechten Arm und wehrt sich mit dem lin-

ken gegen den kleinen Sieger. Zwei Bäume grenzen

den Kampfplatz ab; an dem einen hat Pan seine Rohr-

flöte, an dem andern Amor Bogen und Köcher auf-

gehängt.

Das Motiv war in der antiken Kunst seit

hellenistischer Zeit beliebt gewesen; sein Sinn Fig. 24.

war der Kampf der niederen Triebe und der edle-

ren Liebe.5 Das Barocco hat aber diese Auffassung

etwas verändert; die Etymologen des XVII. Jahrhunderts gingen auf die Deutung des Namens Pan

zurück, die die Stoiker und Orphiker gegeben hatten, nämlich von to ttäv.6 Dadurch erhält der Sieg

Annibale Carracci, Amors Ringkampf mit Pan.

Rom, Palazzo Farnese.

1 Ebendaselbst D, 872: Pavet haec litusque ablata relictum Respicit, et dextra cornum tenet, altera torso — In-

posita est; tremulae sinuantur flamine vestes. Siehe Paul Schönfeld, Ovids Metamorphosen in ihrem Verhältnis zur antiken

Kunst, Leipziger Dissertation, S. 51 f.

2 Dieses Relief wurde im Tiber gefunden; es gehörte zum Fries eines nicht bekannten Gebäudes. Derartige Darstel-

lungen - auch Mithrasreliefe kommen ja in Betracht — waren schon zu jener Zeit bekannt; berühmt war z.B. ein ähn-

licher Fries in der Sammlung della Valle: Zoega, Bassorilievi II, LX.

3 Jahn, Entführung der Europa, in Denkschriften der . Wiener Akademie 1870, T. III.

4 Ein weiteres Zeugnis bringt ein Bericht des Flaminio Vacca (bei Fea, Mise. I, p. LXII f., zitiert nach Jahn, a. a. O.,

S. 11 ff.): «Mi ricordo da puerizia aver vista una buca, come una voragine, sopra la piazza di Campidoglio; ed alcuni,

che vi entravano, nell' uscire dicevano esservi una femina a cavallo a un toro: e un tempo dopo ragionando con mastro

Vincenzo de' Rossi mio maestro, mi dissi esservi sceso, e aver visto la favola di Giove e Europa di marmo di bassorilievo

sopra il toro, murata da uno de' lati della strada, che partiva dall' Arco di Settimio Severo, e tagliava il Monte Tarpejo, e

riuseiva al piano di Roma, dove oggi cominciano le scale d'Araceli.» Nun vermutete schon Montfaucon (Diar. Ital., p. 170),

daß hier eine Verwechslung mit einem Mithrasrelief vorliege, da ja an dieser Stelle im kapitolinischen Speläon das berühmte

Mithrasrelief mit der Inschrift Nama Sebesio gefunden ist, wo Smetius und Pighius es noch sahen (Lajard, Nouvelles obser-

vations, p. 7 ff.; Culte de Mithra, p. 663 ff. «Noch leichter zu erklären wäre die Verwechslung» — sagt Jahn a. a. O. —

wenn sich dort auch das Relief einer stieropfernden Nike gefunden hätte.»

5 Oskar Bie im Jahrbuch des Instituts IV (1889), I. 129 fr".

" Roscher in der Festschrift für Johannes Overbeck, S. 56 f., und im Mythol. Lexikon: Pan; vgl. auch Albrici Philo-

sophi De Deorum Imaginib. Libellus, IX: De Pane; und weiter Ottavio Rossi, Le Memorie Bresciane, Brescia 1616, p. 148;

oder Lili Gregorii Gyraldi Operum tomi duo, Basileae 1580; oder Cartari, a. a. 0., p. 519.

11*