Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

n3

Das Charakteristische der neuen Phase ist, daß der Gedanke des Zuges in erste Linie gestellt ist;

um das voll und ganz zu können, wird das störende Nebenmotiv ganz beiseite gelassen und der Hoch-

zeitszug des göttlichen Paares zum Gegenstande des Bildes gemacht, wobei die Vorstellung des indi-

schen Triumphes in gewissem Maße mit hineinspielt. Wie die siegreiche Rückkehr des Dionysos aus

Indien schon dem ausgehenden Altertum als das Vorbild sämtlicher späterer Triumphzüge ein Gegen-

stand besonderen literarischen und künstlerischen Interesses war, so hat ihn auch die Barockkunst

gern als Gelegenheit reicher Prachtentfaltung benützt. Besonders für die beliebte Einführung der Ele-

fanten in solche pomphafte Aufzüge hat sowohl in hellenistischer Zeit wie im Cinquecento und Sei-

cento die Schilderung des indischen Triumphes bei Diodor den Anlaß geboten.1 Auch bei Annibale

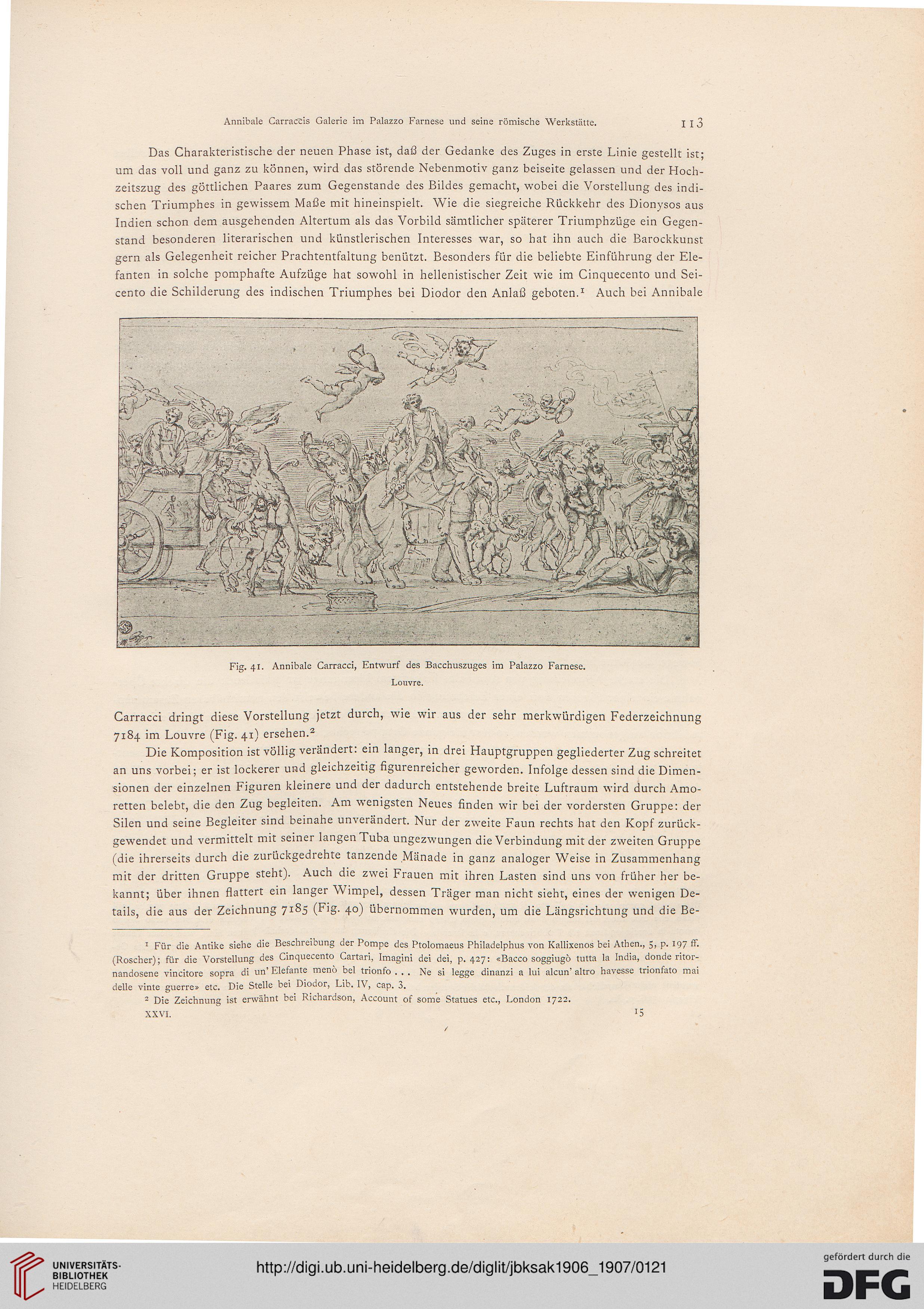

Fig. 41. Annibale Carracci, Entwurf des Bacchuszuges im Palazzo Farnese.

Louvre.

Carracci dringt diese Vorstellung jetzt durch, wie wir aus der sehr merkwürdigen Federzeichnung

7184 im Louvre (Fig. 41) ersehen.2

Die Komposition ist völlig verändert: ein langer, in drei Hauptgruppen gegliederter Zug schreitet

an uns vorbei; er ist lockerer und gleichzeitig figurenreicher geworden. Infolge dessen sind die Dimen-

sionen der einzelnen Figuren kleinere und der dadurch entstehende breite Luftraum wird durch Amo-

retten belebt, die den Zug begleiten. Am wenigsten Neues finden wir bei der vordersten Gruppe: der

Silen und seine Begleiter sind beinahe unverändert. Nur der zweite Faun rechts hat den Kopf zurück-

gewendet und vermittelt mit seiner langen Tuba ungezwungen die Verbindung mit der zweiten Gruppe

(die ihrerseits durch die zurückgedrehte tanzende Mänade in ganz analoger Weise in Zusammenhang

mit der dritten Gruppe steht). Auch die zwei Frauen mit ihren Lasten sind uns von früher her be-

kannt; über ihnen flattert ein langer Wimpel, dessen Trä ger man nicht sieht, eines der wenigen De-

tails, die aus der Zeichnung 7185 (Fig. 40) übernommen wurden, um die Längsrichtung und die Be-

1 Für die Antike siehe die Beschreibung der Pompe des Ptolomaeus Philadelphus von Kallixenos bei Athen., 5, p. 197 ff.

(Roscher); für die Vorstellung des Cinquecento Cartari, Imagini dei dei, p. 427: «Bacco soggiugö tutta la India, donde ritor-

nandosene vincitore sopra di un' Elefante menö bei trionfo ... Ne si legge dinanzi a lui alcun' altro havesse trionfato mai

delle Vinte guerre» etc. Die Stelle bei Diodor, Lib. IV, cap. 3.

2 Die Zeichnung ist erwähnt bei Richardson, Account of some Statues etc., London 1722.

XXVI. :5

n3

Das Charakteristische der neuen Phase ist, daß der Gedanke des Zuges in erste Linie gestellt ist;

um das voll und ganz zu können, wird das störende Nebenmotiv ganz beiseite gelassen und der Hoch-

zeitszug des göttlichen Paares zum Gegenstande des Bildes gemacht, wobei die Vorstellung des indi-

schen Triumphes in gewissem Maße mit hineinspielt. Wie die siegreiche Rückkehr des Dionysos aus

Indien schon dem ausgehenden Altertum als das Vorbild sämtlicher späterer Triumphzüge ein Gegen-

stand besonderen literarischen und künstlerischen Interesses war, so hat ihn auch die Barockkunst

gern als Gelegenheit reicher Prachtentfaltung benützt. Besonders für die beliebte Einführung der Ele-

fanten in solche pomphafte Aufzüge hat sowohl in hellenistischer Zeit wie im Cinquecento und Sei-

cento die Schilderung des indischen Triumphes bei Diodor den Anlaß geboten.1 Auch bei Annibale

Fig. 41. Annibale Carracci, Entwurf des Bacchuszuges im Palazzo Farnese.

Louvre.

Carracci dringt diese Vorstellung jetzt durch, wie wir aus der sehr merkwürdigen Federzeichnung

7184 im Louvre (Fig. 41) ersehen.2

Die Komposition ist völlig verändert: ein langer, in drei Hauptgruppen gegliederter Zug schreitet

an uns vorbei; er ist lockerer und gleichzeitig figurenreicher geworden. Infolge dessen sind die Dimen-

sionen der einzelnen Figuren kleinere und der dadurch entstehende breite Luftraum wird durch Amo-

retten belebt, die den Zug begleiten. Am wenigsten Neues finden wir bei der vordersten Gruppe: der

Silen und seine Begleiter sind beinahe unverändert. Nur der zweite Faun rechts hat den Kopf zurück-

gewendet und vermittelt mit seiner langen Tuba ungezwungen die Verbindung mit der zweiten Gruppe

(die ihrerseits durch die zurückgedrehte tanzende Mänade in ganz analoger Weise in Zusammenhang

mit der dritten Gruppe steht). Auch die zwei Frauen mit ihren Lasten sind uns von früher her be-

kannt; über ihnen flattert ein langer Wimpel, dessen Trä ger man nicht sieht, eines der wenigen De-

tails, die aus der Zeichnung 7185 (Fig. 40) übernommen wurden, um die Längsrichtung und die Be-

1 Für die Antike siehe die Beschreibung der Pompe des Ptolomaeus Philadelphus von Kallixenos bei Athen., 5, p. 197 ff.

(Roscher); für die Vorstellung des Cinquecento Cartari, Imagini dei dei, p. 427: «Bacco soggiugö tutta la India, donde ritor-

nandosene vincitore sopra di un' Elefante menö bei trionfo ... Ne si legge dinanzi a lui alcun' altro havesse trionfato mai

delle Vinte guerre» etc. Die Stelle bei Diodor, Lib. IV, cap. 3.

2 Die Zeichnung ist erwähnt bei Richardson, Account of some Statues etc., London 1722.

XXVI. :5