Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

121

wenn die genaue Prüfung gezeigt hat, daß wir es mit einer Zeichnung Agostinos zu tun haben, also

mit einer Studie, die wahrscheinlich gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fresko hat.

Von Zeichnungen Annibales werden zur Beweisführung zunächst solche heranzuziehen sein, die in der

gleichen Technik ausgeführt sind; eine solche ist die ebenfalls in Lille befindliche Studie zu dem Bilde

im Palazzo Pitti (siehe Fig. i). Die Technik und der Grad der Genauigkeit sind hier und dort gleich,

die Ausführung aber ist sehr verschieden.

Bei Annibale ist jedes Detail viel sicherer

gegeben, obwohl er mit sichtlicher Gleich-

gültigkeit über diese Einzelheiten der

Formgestaltung hinweggegangen ist. Die

Haarmassen, die Gewandstoffe, die Wol-

kenballen sind in ihren Eigenheiten ge-

nau charakterisiert. Bei Agostino sind

die Haare ganz ungefähr hingekritzelt,

sie bilden keine einheitliche Masse son-

dern eine Summe von Einzelstrichen.

Der Gewandzipfel, der zwischen den Bei-

nen sichtbar wird, hebt sich kaum vom

Grunde ab; Meer und Festland gehen

ohne Trennung in einander über. Und

trotzdem ist es Agostino, den die Form

interessiert! Während Annibale Licht

und Schatten schon in der vorbereitenden

Skizze in breiten Massen verteilt, indem

er ohne Rücksicht auf feinere Modellie-

rung über die beschatteten Partien ein

System von ganz regelmäßig gezeich-

neten SchrafFen legt (siehe z. B. den

Putto unter dem Mantel Christi), ver-

wendet sein Bruder die Schraffierung

zur Modellierung, zur Erzielung plasti-

scher Wirkung. Man beachte, wie er z. B.

bei dem Felsen, auf den Polyphem sich

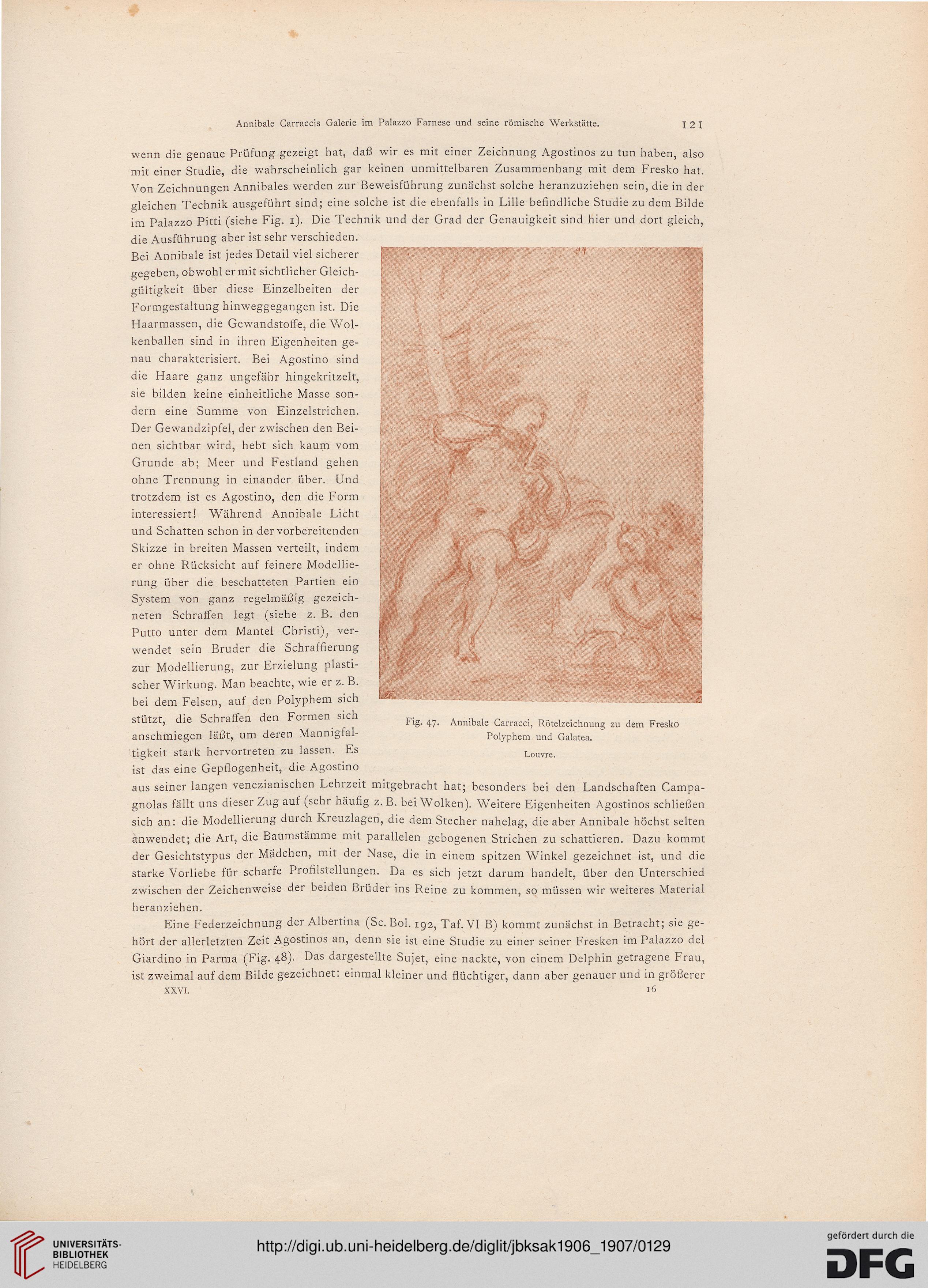

stützt, die Schraffen den Formen sich Fig. 47.

anschmiegen läßt, um deren Mannigfal-

tigkeit stark hervortreten zu lassen. Es

ist das eine Gepflogenheit, die Agostino

aus seiner langen venezianischen Lehrzeit mitgebracht hat; besonders bei den Landschaften Campa-

gnolas fällt uns dieser Zug auf (sehr häufig z.B. bei Wolken). Weitere Eigenheiten Agostinos schließen

sich an: die Modellierung durch Kreuzlagen, die dem Stecher nahelag, die aber Annibale höchst selten

anwendet; die Art, die Baumstämme mit parallelen gebogenen Strichen zu schattieren. Dazu kommt

der Gesichtstypus der Mädchen, mit der Nase, die in einem spitzen Winkel gezeichnet ist, und die

starke Vorliebe für scharfe Profilstellungen. Da es sich jetzt darum handelt, über den Unterschied

zwischen der Zeichenweise der beiden Brüder ms Reine zu kommen, so müssen wir weiteres Material

heranziehen.

Eine Federzeichnung der Albertina (Sc. Bol. 192, Taf. VI B) kommt zunächst in Betracht; sie ge-

hört der allerletzten Zeit Agostinos an, denn sie ist eine Studie zu einer seiner Fresken im Palazzo del

Giardino in Parma (Fig. 48). Das dargestellte Sujet, eine nackte, von einem Delphin getragene Frau,

ist zweimal auf dem Bilde gezeichnet: einmal kleiner und flüchtiger, dann aber genauer und in größerer

xxvi. 16

Annibale Carracci, Rötelzeichnung zu dem Fresko

Polyphem und Galatea.

Louvre.

121

wenn die genaue Prüfung gezeigt hat, daß wir es mit einer Zeichnung Agostinos zu tun haben, also

mit einer Studie, die wahrscheinlich gar keinen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Fresko hat.

Von Zeichnungen Annibales werden zur Beweisführung zunächst solche heranzuziehen sein, die in der

gleichen Technik ausgeführt sind; eine solche ist die ebenfalls in Lille befindliche Studie zu dem Bilde

im Palazzo Pitti (siehe Fig. i). Die Technik und der Grad der Genauigkeit sind hier und dort gleich,

die Ausführung aber ist sehr verschieden.

Bei Annibale ist jedes Detail viel sicherer

gegeben, obwohl er mit sichtlicher Gleich-

gültigkeit über diese Einzelheiten der

Formgestaltung hinweggegangen ist. Die

Haarmassen, die Gewandstoffe, die Wol-

kenballen sind in ihren Eigenheiten ge-

nau charakterisiert. Bei Agostino sind

die Haare ganz ungefähr hingekritzelt,

sie bilden keine einheitliche Masse son-

dern eine Summe von Einzelstrichen.

Der Gewandzipfel, der zwischen den Bei-

nen sichtbar wird, hebt sich kaum vom

Grunde ab; Meer und Festland gehen

ohne Trennung in einander über. Und

trotzdem ist es Agostino, den die Form

interessiert! Während Annibale Licht

und Schatten schon in der vorbereitenden

Skizze in breiten Massen verteilt, indem

er ohne Rücksicht auf feinere Modellie-

rung über die beschatteten Partien ein

System von ganz regelmäßig gezeich-

neten SchrafFen legt (siehe z. B. den

Putto unter dem Mantel Christi), ver-

wendet sein Bruder die Schraffierung

zur Modellierung, zur Erzielung plasti-

scher Wirkung. Man beachte, wie er z. B.

bei dem Felsen, auf den Polyphem sich

stützt, die Schraffen den Formen sich Fig. 47.

anschmiegen läßt, um deren Mannigfal-

tigkeit stark hervortreten zu lassen. Es

ist das eine Gepflogenheit, die Agostino

aus seiner langen venezianischen Lehrzeit mitgebracht hat; besonders bei den Landschaften Campa-

gnolas fällt uns dieser Zug auf (sehr häufig z.B. bei Wolken). Weitere Eigenheiten Agostinos schließen

sich an: die Modellierung durch Kreuzlagen, die dem Stecher nahelag, die aber Annibale höchst selten

anwendet; die Art, die Baumstämme mit parallelen gebogenen Strichen zu schattieren. Dazu kommt

der Gesichtstypus der Mädchen, mit der Nase, die in einem spitzen Winkel gezeichnet ist, und die

starke Vorliebe für scharfe Profilstellungen. Da es sich jetzt darum handelt, über den Unterschied

zwischen der Zeichenweise der beiden Brüder ms Reine zu kommen, so müssen wir weiteres Material

heranziehen.

Eine Federzeichnung der Albertina (Sc. Bol. 192, Taf. VI B) kommt zunächst in Betracht; sie ge-

hört der allerletzten Zeit Agostinos an, denn sie ist eine Studie zu einer seiner Fresken im Palazzo del

Giardino in Parma (Fig. 48). Das dargestellte Sujet, eine nackte, von einem Delphin getragene Frau,

ist zweimal auf dem Bilde gezeichnet: einmal kleiner und flüchtiger, dann aber genauer und in größerer

xxvi. 16

Annibale Carracci, Rötelzeichnung zu dem Fresko

Polyphem und Galatea.

Louvre.