i36

Hans Tietze.

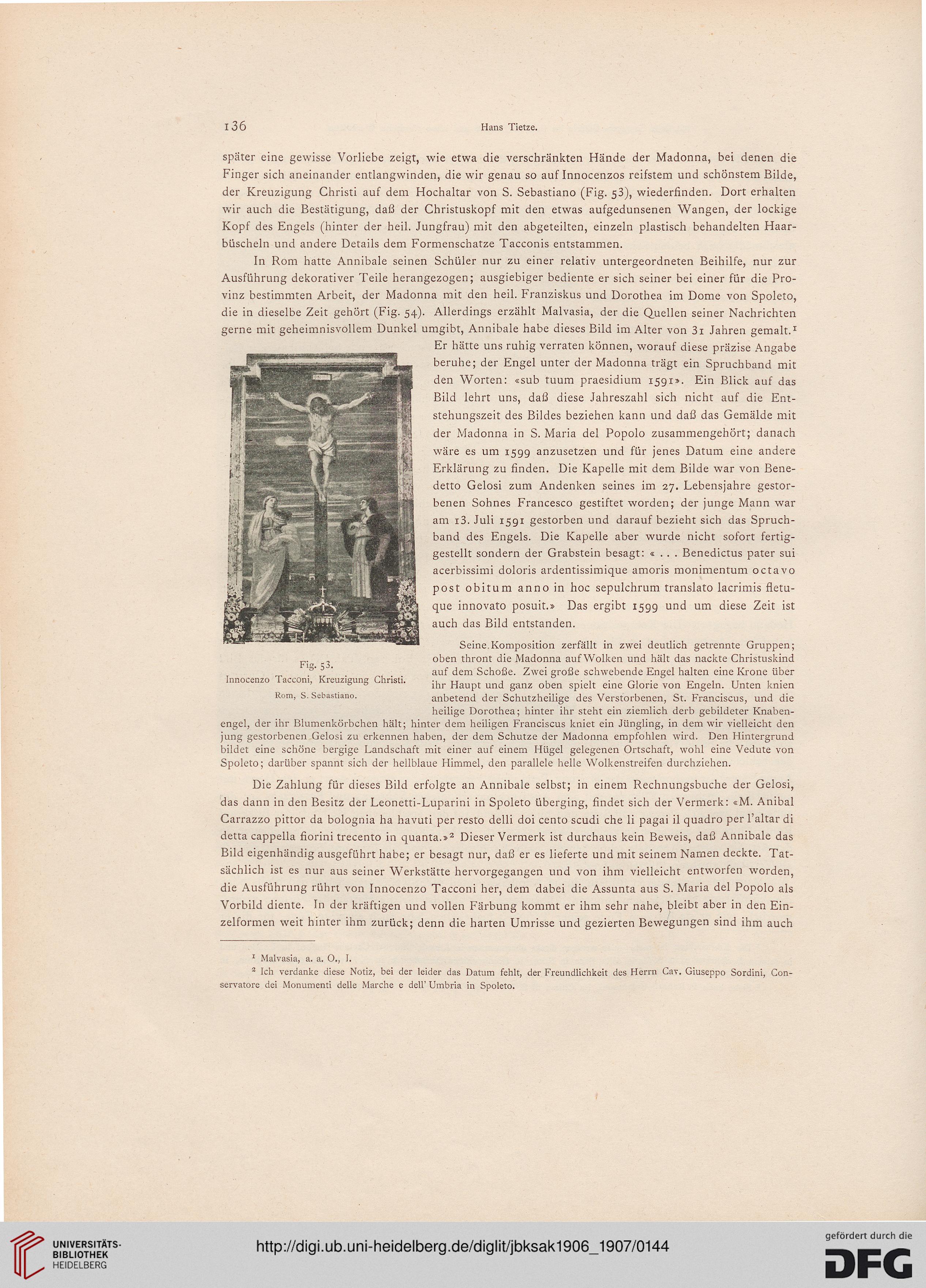

spater eine gewisse Vorliebe zeigt, wie etwa die verschränkten Hände der Madonna, bei denen die

Finger sich aneinander entlangwinden, die wir genau so auf Innocenzos reifstem und schönstem Bilde,

der Kreuzigung Christi auf dem Hochaltar von S. Sebastiano (Fig. 53), wiederfinden. Dort erhalten

wir auch die Bestätigung, daß der Christuskopf mit den etwas aufgedunsenen Wangen, der lockige

Kopf des Engels (hinter der heil. Jungfrau) mit den abgeteilten, einzeln plastisch behandelten Haar-

büscheln und andere Details dem Formenschatze Tacconis entstammen.

In Rom hatte Annibale seinen Schüler nur zu einer relativ untergeordneten Beihilfe, nur zur

Ausführung dekorativer Teile herangezogen; ausgiebiger bediente er sich seiner bei einer für die Pro-

vinz bestimmten Arbeit, der Madonna mit den heil. Franziskus und Dorothea im Dome von Spoleto,

die in dieselbe Zeit gehört (Fig. 54). Allerdings erzählt Malvasia, der die Quellen seiner Nachrichten

gerne mit geheimnisvollem Dunkel umgibt, Annibale habe dieses Bild im Alter von 3i Jahren gemalt.1

Er hätte uns ruhig verraten können, worauf diese präzise Angabe

beruhe; der Engel unter der Madonna trägt ein Spruchband mit

den Worten: «sub tuum praesidium 1591». Ein Blick auf das

Bild lehrt uns, daß diese Jahreszahl sich nicht auf die Ent-

stehungszeit des Bildes beziehen kann und daß das Gemälde mit

der Madonna in S. Maria del Popolo zusammengehört; danach

wäre es um 1599 anzusetzen und für jenes Datum eine andere

Erklärung zu finden. Die Kapelle mit dem Bilde war von Bene-

detto Gelosi zum Andenken seines im 27. Lebensjahre gestor-

benen Sohnes Francesco gestiftet worden; der junge Mann war

am i3. Juli 1591 gestorben und darauf bezieht sich das Spruch-

band des Engels. Die Kapelle aber wurde nicht sofort fertig-

gestellt sondern der Grabstein besagt: «... Benedictus pater sui

acerbissimi doloris ardentissimique amoris monimentum octavo

post obitum anno in hoc sepulchrum translato lacrimis fietu-

que innovato posuit.» Das ergibt 1599 und um diese Zeit ist

auch das Bild entstanden.

Fig. 53.

Innocenzo Tacconi, Kreuzigung Christi.

Rom, S. Sebastiano.

Seine,Komposition zerfällt in zwei deutlich getrennte Gruppen;

oben thront die Madonna auf Wolken und hält das nackte Christuskind

auf dem Schöße. Zwei große schwebende Engel halten eine Krone über

ihr Haupt und ganz oben spielt eine Glorie von Engeln. Unten knien

anbetend der Schutzheilige des Verstorbenen, St. Franciscus, und die

heilige Dorothea; hinter ihr steht ein ziemlich derb gebildeter Knaben-

engel, der ihr Blumenkörbchen hält; hinter dem heiligen Franciscus kniet ein Jüngling, in dem wir vielleicht den

jung gestorbenen Gelosi zu erkennen haben, der dem Schutze der Madonna empfohlen wird. Den Hintergrund

bildet eine schöne bergige Landschaft mit einer auf einem Hügel gelegenen Ortschaft, wohl eine Vedute von

Spoleto; darüber spannt sich der hellblaue Himmel, den parallele helle Wolkenstreifen durchziehen.

Die Zahlung für dieses Bild erfolgte an Annibale selbst; in einem Rechnungsbuche der Gelosi,

das dann in den Besitz der Leonetti-Luparini in Spoleto überging, findet sich der Vermerk: «M. Anibal

Carrazzo pittor da bolognia ha havuti per resto delli doi cento scudi che Ii pagai il quadro per l'altar di

detta cappella fiorini trecento in quanta.»2 Dieser Vermerk ist durchaus kein Beweis, daß Annibale das

Bild eigenhändig ausgeführt habe; er besagt nur, daß er es lieferte und mit seinem Namen deckte. Tat-

sächlich ist es nur aus seiner Werkstätte hervorgegangen und von ihm vielleicht entworfen worden,

die Ausführung rührt von Innocenzo Tacconi her, dem dabei die Assunta aus S. Maria del Popolo als

Vorbild diente. In der kräftigen und vollen Färbung kommt er ihm sehr nahe, bleibt aber in den Ein-

zelformen weit hinter ihm zurück; denn die harten Umrisse und gezierten Bewegungen sind ihm auch

1 Malvasia, a. a. O., F.

2 Ich verdanke diese Notiz, bei der leider das Datum fehlt, der Freundlichkeit des Herrn Cav. Giuseppo Sordini, Con-

servatore dei Monumenti delle Matche e dell' Umbria in Spoleto.

Hans Tietze.

spater eine gewisse Vorliebe zeigt, wie etwa die verschränkten Hände der Madonna, bei denen die

Finger sich aneinander entlangwinden, die wir genau so auf Innocenzos reifstem und schönstem Bilde,

der Kreuzigung Christi auf dem Hochaltar von S. Sebastiano (Fig. 53), wiederfinden. Dort erhalten

wir auch die Bestätigung, daß der Christuskopf mit den etwas aufgedunsenen Wangen, der lockige

Kopf des Engels (hinter der heil. Jungfrau) mit den abgeteilten, einzeln plastisch behandelten Haar-

büscheln und andere Details dem Formenschatze Tacconis entstammen.

In Rom hatte Annibale seinen Schüler nur zu einer relativ untergeordneten Beihilfe, nur zur

Ausführung dekorativer Teile herangezogen; ausgiebiger bediente er sich seiner bei einer für die Pro-

vinz bestimmten Arbeit, der Madonna mit den heil. Franziskus und Dorothea im Dome von Spoleto,

die in dieselbe Zeit gehört (Fig. 54). Allerdings erzählt Malvasia, der die Quellen seiner Nachrichten

gerne mit geheimnisvollem Dunkel umgibt, Annibale habe dieses Bild im Alter von 3i Jahren gemalt.1

Er hätte uns ruhig verraten können, worauf diese präzise Angabe

beruhe; der Engel unter der Madonna trägt ein Spruchband mit

den Worten: «sub tuum praesidium 1591». Ein Blick auf das

Bild lehrt uns, daß diese Jahreszahl sich nicht auf die Ent-

stehungszeit des Bildes beziehen kann und daß das Gemälde mit

der Madonna in S. Maria del Popolo zusammengehört; danach

wäre es um 1599 anzusetzen und für jenes Datum eine andere

Erklärung zu finden. Die Kapelle mit dem Bilde war von Bene-

detto Gelosi zum Andenken seines im 27. Lebensjahre gestor-

benen Sohnes Francesco gestiftet worden; der junge Mann war

am i3. Juli 1591 gestorben und darauf bezieht sich das Spruch-

band des Engels. Die Kapelle aber wurde nicht sofort fertig-

gestellt sondern der Grabstein besagt: «... Benedictus pater sui

acerbissimi doloris ardentissimique amoris monimentum octavo

post obitum anno in hoc sepulchrum translato lacrimis fietu-

que innovato posuit.» Das ergibt 1599 und um diese Zeit ist

auch das Bild entstanden.

Fig. 53.

Innocenzo Tacconi, Kreuzigung Christi.

Rom, S. Sebastiano.

Seine,Komposition zerfällt in zwei deutlich getrennte Gruppen;

oben thront die Madonna auf Wolken und hält das nackte Christuskind

auf dem Schöße. Zwei große schwebende Engel halten eine Krone über

ihr Haupt und ganz oben spielt eine Glorie von Engeln. Unten knien

anbetend der Schutzheilige des Verstorbenen, St. Franciscus, und die

heilige Dorothea; hinter ihr steht ein ziemlich derb gebildeter Knaben-

engel, der ihr Blumenkörbchen hält; hinter dem heiligen Franciscus kniet ein Jüngling, in dem wir vielleicht den

jung gestorbenen Gelosi zu erkennen haben, der dem Schutze der Madonna empfohlen wird. Den Hintergrund

bildet eine schöne bergige Landschaft mit einer auf einem Hügel gelegenen Ortschaft, wohl eine Vedute von

Spoleto; darüber spannt sich der hellblaue Himmel, den parallele helle Wolkenstreifen durchziehen.

Die Zahlung für dieses Bild erfolgte an Annibale selbst; in einem Rechnungsbuche der Gelosi,

das dann in den Besitz der Leonetti-Luparini in Spoleto überging, findet sich der Vermerk: «M. Anibal

Carrazzo pittor da bolognia ha havuti per resto delli doi cento scudi che Ii pagai il quadro per l'altar di

detta cappella fiorini trecento in quanta.»2 Dieser Vermerk ist durchaus kein Beweis, daß Annibale das

Bild eigenhändig ausgeführt habe; er besagt nur, daß er es lieferte und mit seinem Namen deckte. Tat-

sächlich ist es nur aus seiner Werkstätte hervorgegangen und von ihm vielleicht entworfen worden,

die Ausführung rührt von Innocenzo Tacconi her, dem dabei die Assunta aus S. Maria del Popolo als

Vorbild diente. In der kräftigen und vollen Färbung kommt er ihm sehr nahe, bleibt aber in den Ein-

zelformen weit hinter ihm zurück; denn die harten Umrisse und gezierten Bewegungen sind ihm auch

1 Malvasia, a. a. O., F.

2 Ich verdanke diese Notiz, bei der leider das Datum fehlt, der Freundlichkeit des Herrn Cav. Giuseppo Sordini, Con-

servatore dei Monumenti delle Matche e dell' Umbria in Spoleto.