i38

Hans Tietze.

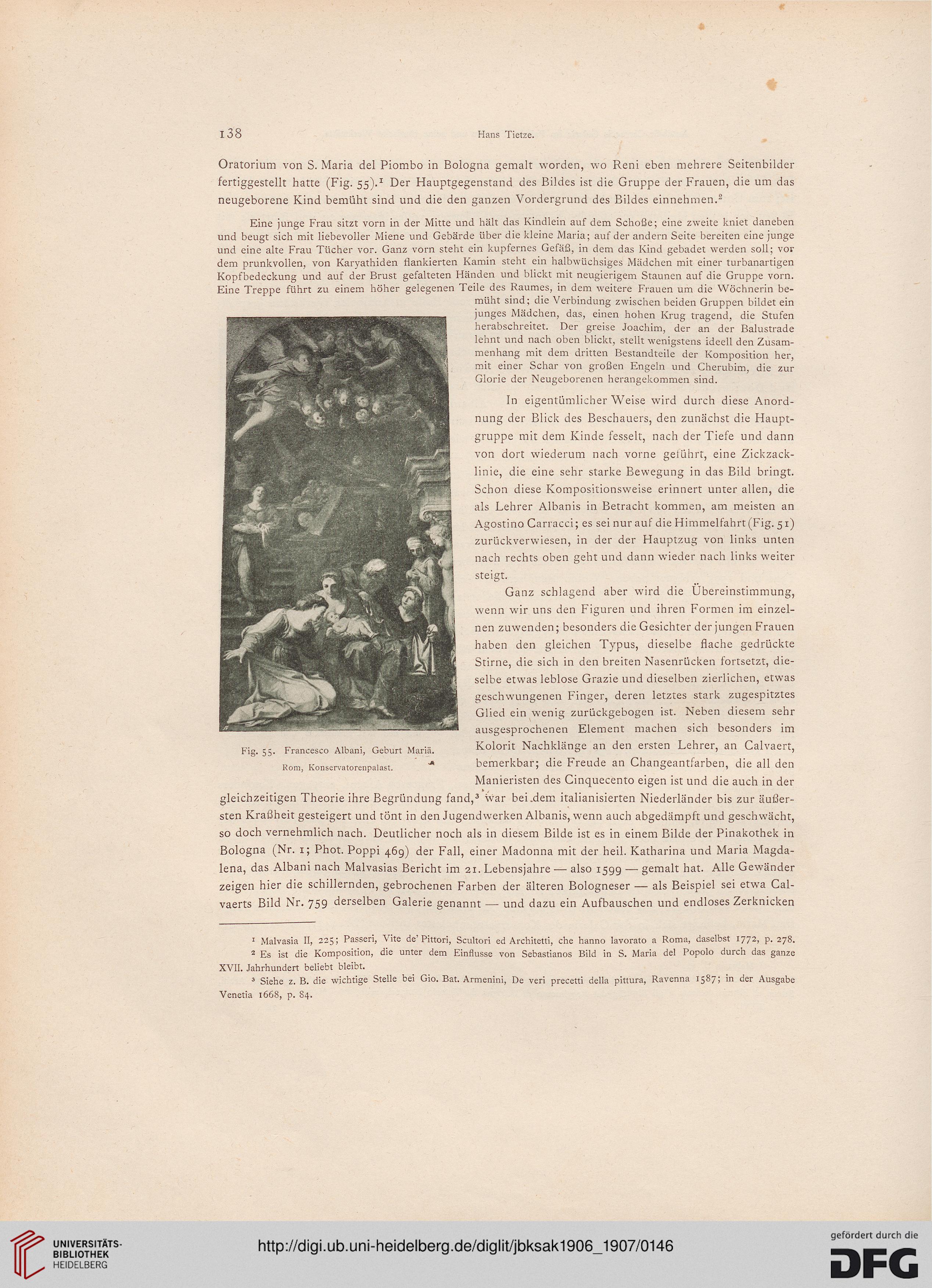

Oratorium von S. Maria del Piombo in Bologna gemalt worden, wo Reni eben mehrere Seitenbilder

fertiggestellt hatte (Fig. 55).1 Der Hauptgegenstand des Bildes ist die Gruppe der Frauen, die um das

neugeborene Kind bemüht sind und die den ganzen Vordergrund des Bildes einnehmen.2

Eine junge Frau sitzt vorn in der Mitte und hält das Kindlein auf dem Schöße; eine zweite kniet daneben

und beugt sich mit liebevoller Miene und Gebärde über die kleine Maria; auf der andern Seite bereiten eine junge

und eine alte Frau Tücher vor. Ganz vorn steht ein kupfernes Gefäß, in dem das Kind gebadet werden soll; vor

dem prunkvollen, von Karyathiden flankierten Kamin steht ein halbwüchsiges Mädchen mit einer turbanartigen

Kopfbedeckung und auf der Brust gefalteten Händen und blickt mit neugierigem Staunen auf die Gruppe vorn.

Eine Treppe führt zu einem höher gelegenen Teile des Raumes, in dem weitere Frauen um die Wöchnerin be-

müht sind; die Verbindung zwischen beiden Gruppen bildet ein

junges Mädchen, das, einen hohen Krug tragend, die Stufen

herabschreitet. Der greise Joachim, der an der Balustrade

lehnt und nach oben blickt, stellt wenigstens ideell den Zusam-

menhang mit dem dritten Bestandteile der Komposition her,

mit einer Schar von großen Engeln und Cherubim, die zur

Glorie der Neugeborenen herangekommen sind.

In eigentümlicher Weise wird durch diese Anord-

nung der Blick des Beschauers, den zunächst die Haupt-

gruppe mit dem Kinde fesselt, nach der Tiefe und dann

von dort wiederum nach vorne geführt, eine Zickzack-

linie, die eine sehr starke Bewegung in das Bild bringt.

Schon diese Kompositionsweise erinnert unter allen, die

als Lehrer Albanis in Betracht kommen, am meisten an

Agostino Carracci; es sei nur auf die Himmelfahrt (Fig. 51)

zurückverwiesen, in der der Hauptzug von links unten

nach rechts oben geht und dann wieder nach links weiter

steigt.

Ganz schlagend aber wird die Ubereinstimmung,

wenn wir uns den Figuren und ihren Formen im einzel-

nen zuwenden; besonders die Gesichter der jungen Frauen

haben den gleichen Typus, dieselbe flache gedrückte

Stirne, die sich in den breiten Nasenrücken fortsetzt, die-

selbe etwas leblose Grazie und dieselben zierlichen, etwas

geschwungenen Finger, deren letztes stark zugespitztes

Glied ein wenig zurückgebogen ist. Neben diesem sehr

ausgesprochenen Element machen sich besonders im

Kolorit Nachklänge an den ersten Lehrer, an Calvaert,

bemerkbar; die Freude an Changeantfarben, die all den

Manieristen des Cinquecento eigen ist und die auch in der

gleichzeitigen Theorie ihre Begründung fand,3 war bei.dem italianisierten Niederländer bis zur äußer-

sten Kraßheit gesteigert und tönt in den Jugendwerken Albanis, wenn auch abgedämpft und geschwächt,

so doch vernehmlich nach. Deutlicher noch als in diesem Bilde ist es in einem Bilde der Pinakothek in

Bologna (Nr. 1; Phot. Poppi 469) der Fall, einer Madonna mit der heil. Katharina und Maria Magda-

lena, das Albani nach Malvasias Bericht im 21. Lebensjahre — also 159g — gemalt hat. Alle Gewänder

zeigen hier die schillernden, gebrochenen Farben der älteren Bologneser — als Beispiel sei etwa Cal-

vaerts Bild Nr. 759 derselben Galerie genannt — und dazu ein Aufbauschen und endloses Zerknicken

Fig- 5:

Francesco Albani, Geburt Maria.

Rom, Konservatorenpalast.

1 Malvasia II, 225; Passeri, Vite de'Pittori, Scultori ed Architetti, che hanno lavorato a Roma, daselbst 1772, p. 278.

2 Es ist die Komposition, die unter dem Einflüsse von Sebastianos Bild in S. Maria del Popolo durch das ganze

XVII. Jahrhundert beliebt bleibt.

3 Siehe z. B. die wichtige Stelle bei Gio. Bat. Armenini, De veri precetti della pittura, Ravenna 1587; in der Ausgabe

Venetia 1668, p. 84.

Hans Tietze.

Oratorium von S. Maria del Piombo in Bologna gemalt worden, wo Reni eben mehrere Seitenbilder

fertiggestellt hatte (Fig. 55).1 Der Hauptgegenstand des Bildes ist die Gruppe der Frauen, die um das

neugeborene Kind bemüht sind und die den ganzen Vordergrund des Bildes einnehmen.2

Eine junge Frau sitzt vorn in der Mitte und hält das Kindlein auf dem Schöße; eine zweite kniet daneben

und beugt sich mit liebevoller Miene und Gebärde über die kleine Maria; auf der andern Seite bereiten eine junge

und eine alte Frau Tücher vor. Ganz vorn steht ein kupfernes Gefäß, in dem das Kind gebadet werden soll; vor

dem prunkvollen, von Karyathiden flankierten Kamin steht ein halbwüchsiges Mädchen mit einer turbanartigen

Kopfbedeckung und auf der Brust gefalteten Händen und blickt mit neugierigem Staunen auf die Gruppe vorn.

Eine Treppe führt zu einem höher gelegenen Teile des Raumes, in dem weitere Frauen um die Wöchnerin be-

müht sind; die Verbindung zwischen beiden Gruppen bildet ein

junges Mädchen, das, einen hohen Krug tragend, die Stufen

herabschreitet. Der greise Joachim, der an der Balustrade

lehnt und nach oben blickt, stellt wenigstens ideell den Zusam-

menhang mit dem dritten Bestandteile der Komposition her,

mit einer Schar von großen Engeln und Cherubim, die zur

Glorie der Neugeborenen herangekommen sind.

In eigentümlicher Weise wird durch diese Anord-

nung der Blick des Beschauers, den zunächst die Haupt-

gruppe mit dem Kinde fesselt, nach der Tiefe und dann

von dort wiederum nach vorne geführt, eine Zickzack-

linie, die eine sehr starke Bewegung in das Bild bringt.

Schon diese Kompositionsweise erinnert unter allen, die

als Lehrer Albanis in Betracht kommen, am meisten an

Agostino Carracci; es sei nur auf die Himmelfahrt (Fig. 51)

zurückverwiesen, in der der Hauptzug von links unten

nach rechts oben geht und dann wieder nach links weiter

steigt.

Ganz schlagend aber wird die Ubereinstimmung,

wenn wir uns den Figuren und ihren Formen im einzel-

nen zuwenden; besonders die Gesichter der jungen Frauen

haben den gleichen Typus, dieselbe flache gedrückte

Stirne, die sich in den breiten Nasenrücken fortsetzt, die-

selbe etwas leblose Grazie und dieselben zierlichen, etwas

geschwungenen Finger, deren letztes stark zugespitztes

Glied ein wenig zurückgebogen ist. Neben diesem sehr

ausgesprochenen Element machen sich besonders im

Kolorit Nachklänge an den ersten Lehrer, an Calvaert,

bemerkbar; die Freude an Changeantfarben, die all den

Manieristen des Cinquecento eigen ist und die auch in der

gleichzeitigen Theorie ihre Begründung fand,3 war bei.dem italianisierten Niederländer bis zur äußer-

sten Kraßheit gesteigert und tönt in den Jugendwerken Albanis, wenn auch abgedämpft und geschwächt,

so doch vernehmlich nach. Deutlicher noch als in diesem Bilde ist es in einem Bilde der Pinakothek in

Bologna (Nr. 1; Phot. Poppi 469) der Fall, einer Madonna mit der heil. Katharina und Maria Magda-

lena, das Albani nach Malvasias Bericht im 21. Lebensjahre — also 159g — gemalt hat. Alle Gewänder

zeigen hier die schillernden, gebrochenen Farben der älteren Bologneser — als Beispiel sei etwa Cal-

vaerts Bild Nr. 759 derselben Galerie genannt — und dazu ein Aufbauschen und endloses Zerknicken

Fig- 5:

Francesco Albani, Geburt Maria.

Rom, Konservatorenpalast.

1 Malvasia II, 225; Passeri, Vite de'Pittori, Scultori ed Architetti, che hanno lavorato a Roma, daselbst 1772, p. 278.

2 Es ist die Komposition, die unter dem Einflüsse von Sebastianos Bild in S. Maria del Popolo durch das ganze

XVII. Jahrhundert beliebt bleibt.

3 Siehe z. B. die wichtige Stelle bei Gio. Bat. Armenini, De veri precetti della pittura, Ravenna 1587; in der Ausgabe

Venetia 1668, p. 84.