154

Hans Hetze.

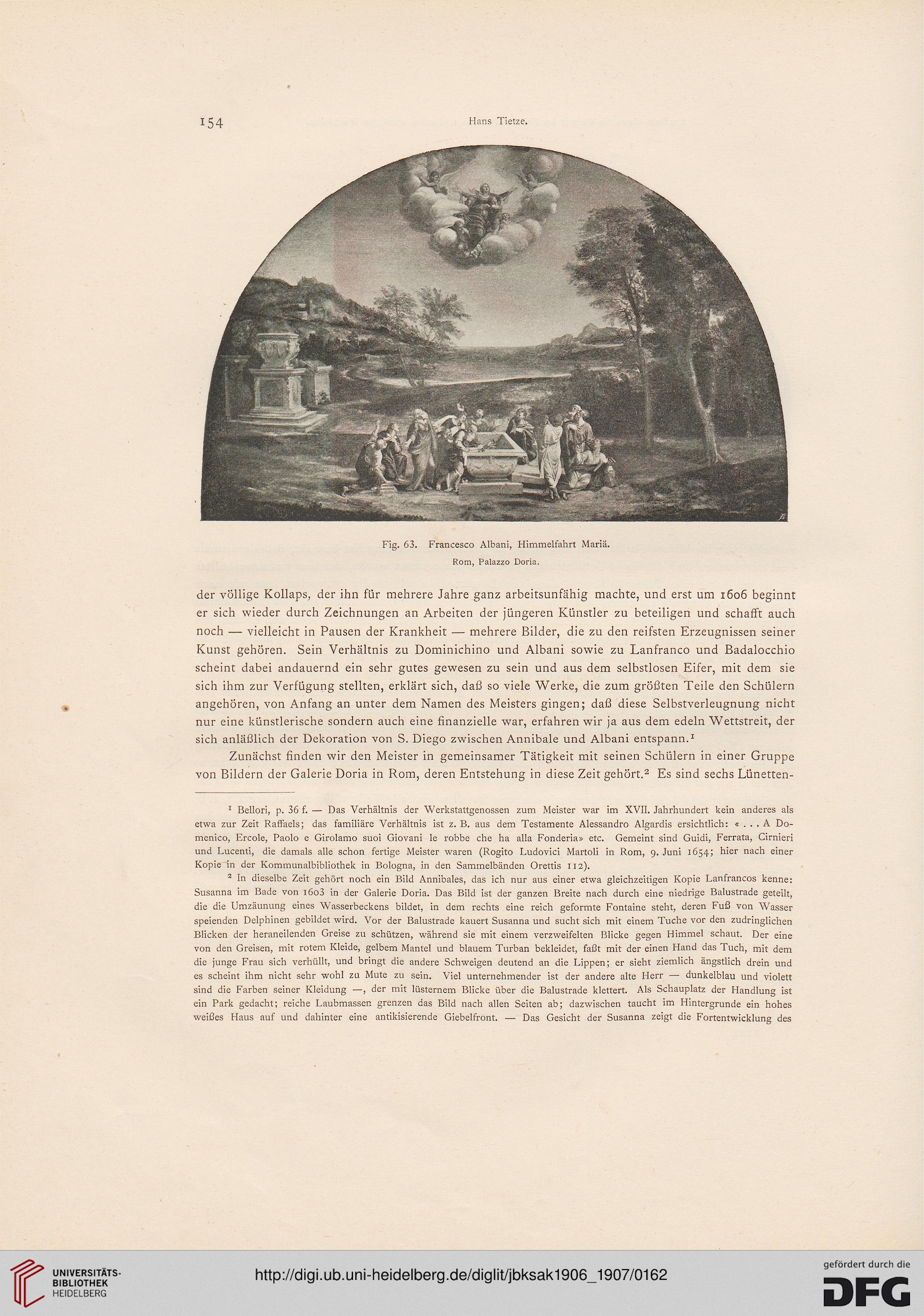

Fig. 63. Francesco Albani, Himmelfahrt Maria.

Rom, Palazzo Doria.

der völlige Kollaps, der ihn für mehrere Jahre ganz arbeitsunfähig machte, und erst um 1606 beginnt

er sich wieder durch Zeichnungen an Arbeiten der jüngeren Künstler zu beteiligen und schafft auch

noch — vielleicht in Pausen der Krankheit — mehrere Bilder, die zu den reifsten Erzeugnissen seiner

Kunst gehören. Sein Verhältnis zu Dominichino und Albani sowie zu Lanfranco und Badalocchio

scheint dabei andauernd ein sehr gutes gewesen zu sein und aus dem selbstlosen Eifer, mit dem sie

sich ihm zur Verfügung stellten, erklärt sich, daß so viele Werke, die zum größten Teile den Schülern

angehören, von Anfang an unter dem Namen des Meisters gingen; daß diese Selbstverleugnung nicht

nur eine künstlerische sondern auch eine finanzielle war, erfahren wir ja aus dem edeln Wettstreit, der

sich anläßlich der Dekoration von S. Diego zwischen Annibale und Albani entspann.1

Zunächst finden wir den Meister in gemeinsamer Tätigkeit mit seinen Schülern in einer Gruppe

von Bildern der Galerie Doria in Rom, deren Entstehung in diese Zeit gehört.2 Es sind sechs Lünetten-

1 Bellori, p. 36 f. — Das Verhältnis der Werkstattgenossen zum Meister war im XVII. Jahrhundert kein anderes als

etwa zur Zeit Raffaels; das familiäre Verhältnis ist z. B. aus dem Testamente Alessandro Algardis ersichtlich: « . . . A Do-

menico, Ercole, Paolo e Girolamo suoi Giovani le robbe che ha alla Fonderia» etc. Gemeint sind Guidi, Ferrata, Cirnieri

und Lucenti, die damals alle schon fertige Meister waren (Rogito Ludovici Martoli in Rom, 9. Juni 1654; hier nach einer

Kopie in der Kommunalbibliothek in Bologna, in den Sammelbänden Orettis 112).

2 In dieselbe Zeit gehört noch ein Bild Annibales, das ich nur aus einer etwa gleichzeitigen Kopie Lanfrancos kenne:

Susanna im Bade von i6o3 in der Galerie Doria. Das Bild ist der ganzen Breite nach durch eine niedrige Balustrade geteilt,

die die Umzäunung eines Wasserbeckens bildet, in dem rechts eine reich geformte Fontaine steht, deren Fuß von Wasser

speienden Delphinen gebildet wird. Vor der Balustrade kauert Susanna und sucht sich mit einem Tuche vor den zudringlichen

Blicken der heraneilenden Greise zu schützen, während sie mit einem verzweifelten Blicke gegen Himmel schaut. Der eine

von den Greisen, mit rotem Kleide, gelbem Mantel und blauem Turban bekleidet, faßt mit der einen Hand das Tuch, mit dem

die junge Frau sich verhüllt, und bringt die andere Schweigen deutend an die Lippen; er sieht ziemlich ängstlich drein und

es scheint ihm nicht sehr wohl zu Mute zu sein. Viel unternehmender ist der andere alte Herr — dunkelblau und violett

sind die Farben seiner Kleidung —, der mit lüsternem Blicke über die Balustrade klettert. Als Schauplatz der Handlung ist

ein Park gedacht; reiche Laubmassen grenzen das Bild nach allen Seiten ab; dazwischen taucht im Hintergrunde ein hohes

weißes Haus auf und dahinter eine antikisierende Giebelfront. — Das Gesicht der Susanna zeigt die Fortentwicklung des

Hans Hetze.

Fig. 63. Francesco Albani, Himmelfahrt Maria.

Rom, Palazzo Doria.

der völlige Kollaps, der ihn für mehrere Jahre ganz arbeitsunfähig machte, und erst um 1606 beginnt

er sich wieder durch Zeichnungen an Arbeiten der jüngeren Künstler zu beteiligen und schafft auch

noch — vielleicht in Pausen der Krankheit — mehrere Bilder, die zu den reifsten Erzeugnissen seiner

Kunst gehören. Sein Verhältnis zu Dominichino und Albani sowie zu Lanfranco und Badalocchio

scheint dabei andauernd ein sehr gutes gewesen zu sein und aus dem selbstlosen Eifer, mit dem sie

sich ihm zur Verfügung stellten, erklärt sich, daß so viele Werke, die zum größten Teile den Schülern

angehören, von Anfang an unter dem Namen des Meisters gingen; daß diese Selbstverleugnung nicht

nur eine künstlerische sondern auch eine finanzielle war, erfahren wir ja aus dem edeln Wettstreit, der

sich anläßlich der Dekoration von S. Diego zwischen Annibale und Albani entspann.1

Zunächst finden wir den Meister in gemeinsamer Tätigkeit mit seinen Schülern in einer Gruppe

von Bildern der Galerie Doria in Rom, deren Entstehung in diese Zeit gehört.2 Es sind sechs Lünetten-

1 Bellori, p. 36 f. — Das Verhältnis der Werkstattgenossen zum Meister war im XVII. Jahrhundert kein anderes als

etwa zur Zeit Raffaels; das familiäre Verhältnis ist z. B. aus dem Testamente Alessandro Algardis ersichtlich: « . . . A Do-

menico, Ercole, Paolo e Girolamo suoi Giovani le robbe che ha alla Fonderia» etc. Gemeint sind Guidi, Ferrata, Cirnieri

und Lucenti, die damals alle schon fertige Meister waren (Rogito Ludovici Martoli in Rom, 9. Juni 1654; hier nach einer

Kopie in der Kommunalbibliothek in Bologna, in den Sammelbänden Orettis 112).

2 In dieselbe Zeit gehört noch ein Bild Annibales, das ich nur aus einer etwa gleichzeitigen Kopie Lanfrancos kenne:

Susanna im Bade von i6o3 in der Galerie Doria. Das Bild ist der ganzen Breite nach durch eine niedrige Balustrade geteilt,

die die Umzäunung eines Wasserbeckens bildet, in dem rechts eine reich geformte Fontaine steht, deren Fuß von Wasser

speienden Delphinen gebildet wird. Vor der Balustrade kauert Susanna und sucht sich mit einem Tuche vor den zudringlichen

Blicken der heraneilenden Greise zu schützen, während sie mit einem verzweifelten Blicke gegen Himmel schaut. Der eine

von den Greisen, mit rotem Kleide, gelbem Mantel und blauem Turban bekleidet, faßt mit der einen Hand das Tuch, mit dem

die junge Frau sich verhüllt, und bringt die andere Schweigen deutend an die Lippen; er sieht ziemlich ängstlich drein und

es scheint ihm nicht sehr wohl zu Mute zu sein. Viel unternehmender ist der andere alte Herr — dunkelblau und violett

sind die Farben seiner Kleidung —, der mit lüsternem Blicke über die Balustrade klettert. Als Schauplatz der Handlung ist

ein Park gedacht; reiche Laubmassen grenzen das Bild nach allen Seiten ab; dazwischen taucht im Hintergrunde ein hohes

weißes Haus auf und dahinter eine antikisierende Giebelfront. — Das Gesicht der Susanna zeigt die Fortentwicklung des