Hans Tietze.

Rechts und links türmen sich düstere Felsen empor und grenzen das Bild gleich Kulissen ab; dazwischen

durch schweift der Blick in die Ferne, über die ausgedehnten Häuserreihen von Jerusalem nach dem grünlichen

Meere, aus dem felsige Inseln auftauchen. Links stehen auf steilem Hügel die drei leeren Kreuze und weiter

vorn kommen die drei Marien geschritten; rechts wird der Leichnam Christi von drei Männern, denen der

heilige Johannes mit einer Fackel leuchtet, in die Höhle getragen.

In starkem Gegensatz zu diesem düstern Bilde steht die Anbetung der Könige (Fig. 61).

Unter dem Vordache einer strohgedeckten Hütte sitzt die heilige Jungfrau, auf deren Knien das Jesuskind

frei sitzt; daneben steht der greise Josef und streckt die Hand nach einem Gefäße aus, das die Madonna in der

Hand hält. Vor dem Kinde kniet der älteste König und küßt ihm den Fuß; der bärtige daneben ist im Begriffe

niederzuknien und nimmt von einem kleinen Pagen die Gabe entgegen, die er dem Kinde reichen will; dahinter

steht der Mohrenkönig, der seinen Kelch schon in der Hand hält, aber noch neugierig und prüfend nach Jesus

herüberblickt. Hinter dem Mohren erhebt sich eine halbabgebrochene Säule und ihr gegenüber liegt eine zweite,

ganz geborstene; sie trennen den linken Teil des Bildes für die Protagonisten der Anbetung ab, denen sich das

zahlreiche Gefolge anschließt; Greise, Männer, Jünglinge stehen und knien, beten und staunen an; sie sind in

bunte Gewänder gehüllt, deren kräftiges Rot und Gelb, Blau und Grün grell und unvermittelt nebeneinander

gesetzt ist, und alle bringen ihre Gefühle durch lebhafte Gebärden und wildes Gestikulieren zum Ausdruck.

Etwas jenseits der Mitte des Bildes erhebt sich ein hoher, schlanker Baum, an dessen Stamm ein Jüngling ein

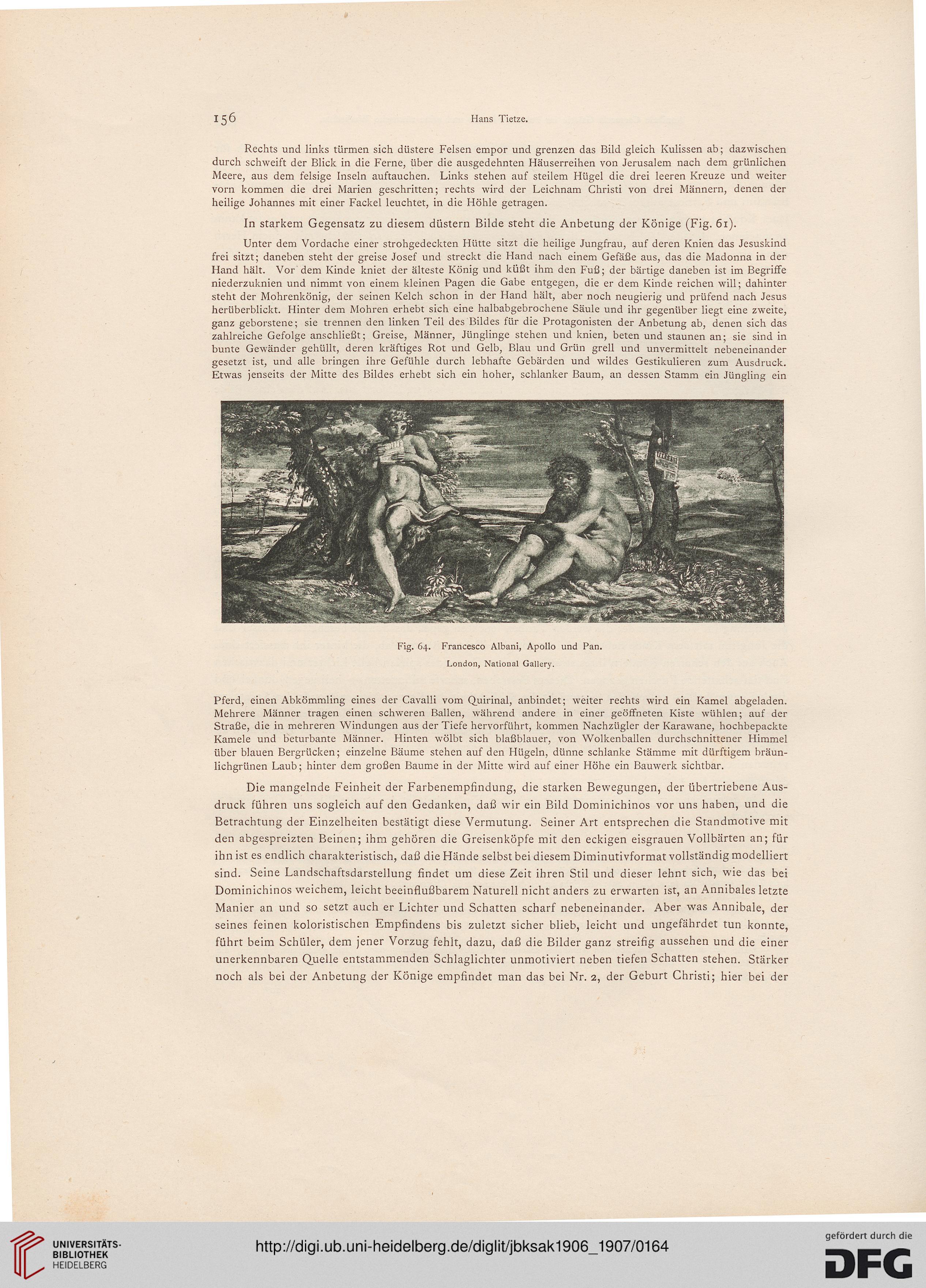

Fig. 64. Francesco Albani, Apollo und Pan.

London, National Gallery.

Pferd, einen Abkömmling eines der Cavalli vom Quirinal, anbindet; weiter rechts wird ein Kamel abgeladen.

Mehrere Männer tragen einen schweren Ballen, während andere in einer geöffneten Kiste wühlen; auf der

Straße, die in mehreren Windungen aus der Tiefe hervorführt, kommen Nachzügler der Karawane, hochbepackte

Kamele und beturbante Männer. Hinten wölbt sich blaßblauer, von Wolkenballen durchschnittener Himmel

über blauen Bergrücken; einzelne Bäume stehen auf den Hügeln, dünne schlanke Stämme mit dürftigem bräun-

lichgrünen Laub; hinter dem großen Baume in der Mitte wird auf einer Höhe ein Bauwerk sichtbar.

Die mangelnde Feinheit der Farbenempfindung, die starken Bewegungen, der übertriebene Aus-

druck führen uns sogleich auf den Gedanken, daß wir ein Bild Dominichinos vor uns haben, und die

Betrachtung der Einzelheiten bestätigt diese Vermutung. Seiner Art entsprechen die Standmotive mit

den abgespreizten Beinen; ihm gehören die Greisenköpfe mit den eckigen eisgrauen Vollbärten an; für

ihn ist es endlich charakteristisch, daß die Hände selbst bei diesem Diminutivformat vollständig modelliert

sind. Seine Landschaftsdarstellung rindet um diese Zeit ihren Stil und dieser lehnt sich, wie das bei

Dominichinos weichem, leicht beeinflußbarem Naturell nicht anders zu erwarten ist, an Annibales letzte

Manier an und so setzt auch er Lichter und Schatten scharf nebeneinander. Aber was Annibale, der

seines feinen koloristischen Empfindens bis zuletzt sicher blieb, leicht und ungefährdet tun konnte,

führt beim Schüler, dem jener Vorzug fehlt, dazu, daß die Bilder ganz streifig aussehen und die einer

unerkennbaren Quelle entstammenden Schlaglichter unmotiviert neben tiefen Schatten stehen. Stärker

noch als bei der Anbetung der Könige empfindet man das bei Nr. 2, der Geburt Christi; hier bei der

Rechts und links türmen sich düstere Felsen empor und grenzen das Bild gleich Kulissen ab; dazwischen

durch schweift der Blick in die Ferne, über die ausgedehnten Häuserreihen von Jerusalem nach dem grünlichen

Meere, aus dem felsige Inseln auftauchen. Links stehen auf steilem Hügel die drei leeren Kreuze und weiter

vorn kommen die drei Marien geschritten; rechts wird der Leichnam Christi von drei Männern, denen der

heilige Johannes mit einer Fackel leuchtet, in die Höhle getragen.

In starkem Gegensatz zu diesem düstern Bilde steht die Anbetung der Könige (Fig. 61).

Unter dem Vordache einer strohgedeckten Hütte sitzt die heilige Jungfrau, auf deren Knien das Jesuskind

frei sitzt; daneben steht der greise Josef und streckt die Hand nach einem Gefäße aus, das die Madonna in der

Hand hält. Vor dem Kinde kniet der älteste König und küßt ihm den Fuß; der bärtige daneben ist im Begriffe

niederzuknien und nimmt von einem kleinen Pagen die Gabe entgegen, die er dem Kinde reichen will; dahinter

steht der Mohrenkönig, der seinen Kelch schon in der Hand hält, aber noch neugierig und prüfend nach Jesus

herüberblickt. Hinter dem Mohren erhebt sich eine halbabgebrochene Säule und ihr gegenüber liegt eine zweite,

ganz geborstene; sie trennen den linken Teil des Bildes für die Protagonisten der Anbetung ab, denen sich das

zahlreiche Gefolge anschließt; Greise, Männer, Jünglinge stehen und knien, beten und staunen an; sie sind in

bunte Gewänder gehüllt, deren kräftiges Rot und Gelb, Blau und Grün grell und unvermittelt nebeneinander

gesetzt ist, und alle bringen ihre Gefühle durch lebhafte Gebärden und wildes Gestikulieren zum Ausdruck.

Etwas jenseits der Mitte des Bildes erhebt sich ein hoher, schlanker Baum, an dessen Stamm ein Jüngling ein

Fig. 64. Francesco Albani, Apollo und Pan.

London, National Gallery.

Pferd, einen Abkömmling eines der Cavalli vom Quirinal, anbindet; weiter rechts wird ein Kamel abgeladen.

Mehrere Männer tragen einen schweren Ballen, während andere in einer geöffneten Kiste wühlen; auf der

Straße, die in mehreren Windungen aus der Tiefe hervorführt, kommen Nachzügler der Karawane, hochbepackte

Kamele und beturbante Männer. Hinten wölbt sich blaßblauer, von Wolkenballen durchschnittener Himmel

über blauen Bergrücken; einzelne Bäume stehen auf den Hügeln, dünne schlanke Stämme mit dürftigem bräun-

lichgrünen Laub; hinter dem großen Baume in der Mitte wird auf einer Höhe ein Bauwerk sichtbar.

Die mangelnde Feinheit der Farbenempfindung, die starken Bewegungen, der übertriebene Aus-

druck führen uns sogleich auf den Gedanken, daß wir ein Bild Dominichinos vor uns haben, und die

Betrachtung der Einzelheiten bestätigt diese Vermutung. Seiner Art entsprechen die Standmotive mit

den abgespreizten Beinen; ihm gehören die Greisenköpfe mit den eckigen eisgrauen Vollbärten an; für

ihn ist es endlich charakteristisch, daß die Hände selbst bei diesem Diminutivformat vollständig modelliert

sind. Seine Landschaftsdarstellung rindet um diese Zeit ihren Stil und dieser lehnt sich, wie das bei

Dominichinos weichem, leicht beeinflußbarem Naturell nicht anders zu erwarten ist, an Annibales letzte

Manier an und so setzt auch er Lichter und Schatten scharf nebeneinander. Aber was Annibale, der

seines feinen koloristischen Empfindens bis zuletzt sicher blieb, leicht und ungefährdet tun konnte,

führt beim Schüler, dem jener Vorzug fehlt, dazu, daß die Bilder ganz streifig aussehen und die einer

unerkennbaren Quelle entstammenden Schlaglichter unmotiviert neben tiefen Schatten stehen. Stärker

noch als bei der Anbetung der Könige empfindet man das bei Nr. 2, der Geburt Christi; hier bei der