i6o

Hans Tietze.

neben ihm; nach Furtwängler ist hier Marsyas dargestellt, der betrübt auf seiner eigenen Haut sitzt;

doch scheint mir das untergebreitete Fell deutlich eine Nebris zu sein.

Der Jüngling aber ist einer Gruppe entlehnt, die in vielen Exemplaren erhalten ist und die Pan

und Daphnis darstellt; doch scheint der

Gegenstand bereits im Altertum ver-

kannt worden zu sein.1 In Italien waren

auch damals mehrere Exemplare bekannt

und auch auf Gemmen wurde der Ge-

genstand dargestellt. Daphnis nun —

oder Olympus, wie Roscher und andere

im Anschlüsse an Plinius den Jüngling

nennen, — wurde von Albani für seine

Komposition benützt; eine Rötelzeich-

nung in Windsor (I, 33, Fig. 65) folgt der

Antike enger als das Bild. In schüchter-

nem Umrisse ist der zarte Jüngling ge-

zeichnet, mit vielen Verbesserungen und

Unklarheiten; das schmälere, mädchen-

hafte Gesicht mit den hohen Haaren steht

ebenfalls der Antike noch näher als das

vollendete Bild, auf dem der Jüngling

das pausbäckige Gesicht, das Albani liebt,

erhalten hat.

Dem andern Bilde haben keine antiken

Vorbilder direkt als Muster gedient. An und

zwischen zwei Baumstämmen ranken sich

Weinreben und bilden ein Tor, unter dem

zwei junge Satyrn den Silen mit Hilfe eines

Felles in die Höhe heben; dieser hält sich

mit einer Hand an dem Felle fest und greift

mit der andern nach einer herabhängenden

Traube. Zu beiden Seiten klettert je ein Sa-

tyrknabe empor, um auch Trauben abzu-

reißen; das herbstliche Weinlaub ist überall

mit Gold gehöht, wodurch die dekorative

Wirkung gesteigert wird.

Auch dieses Bild, das mit dem vori-

gen zusammengehört, ist von Albani aus-

geführt worden; an den spielerischen

Standmotiven, an der flauen Behandlung

der nackten Körper und an den sehr bezeichnenden Augen ist er deutlich erkennbar.

In dieselbe Zeit Albanis gehört auch noch eine Lünette mit Engeln im Museum in Neapel (Phot.

Brogi 6788, als Ann. C). Ein großer Knabenengel kniet in der Mitte und schwingt ein Weihrauchfaß,

dessen drei Ketten er mit beiden Händen hält. Das pausbäckige Gesicht mit großen, ernst blickenden

Augen ist von kurzen krausen Locken umgeben und das Gewand flattert wie vom Sturme gepeitscht

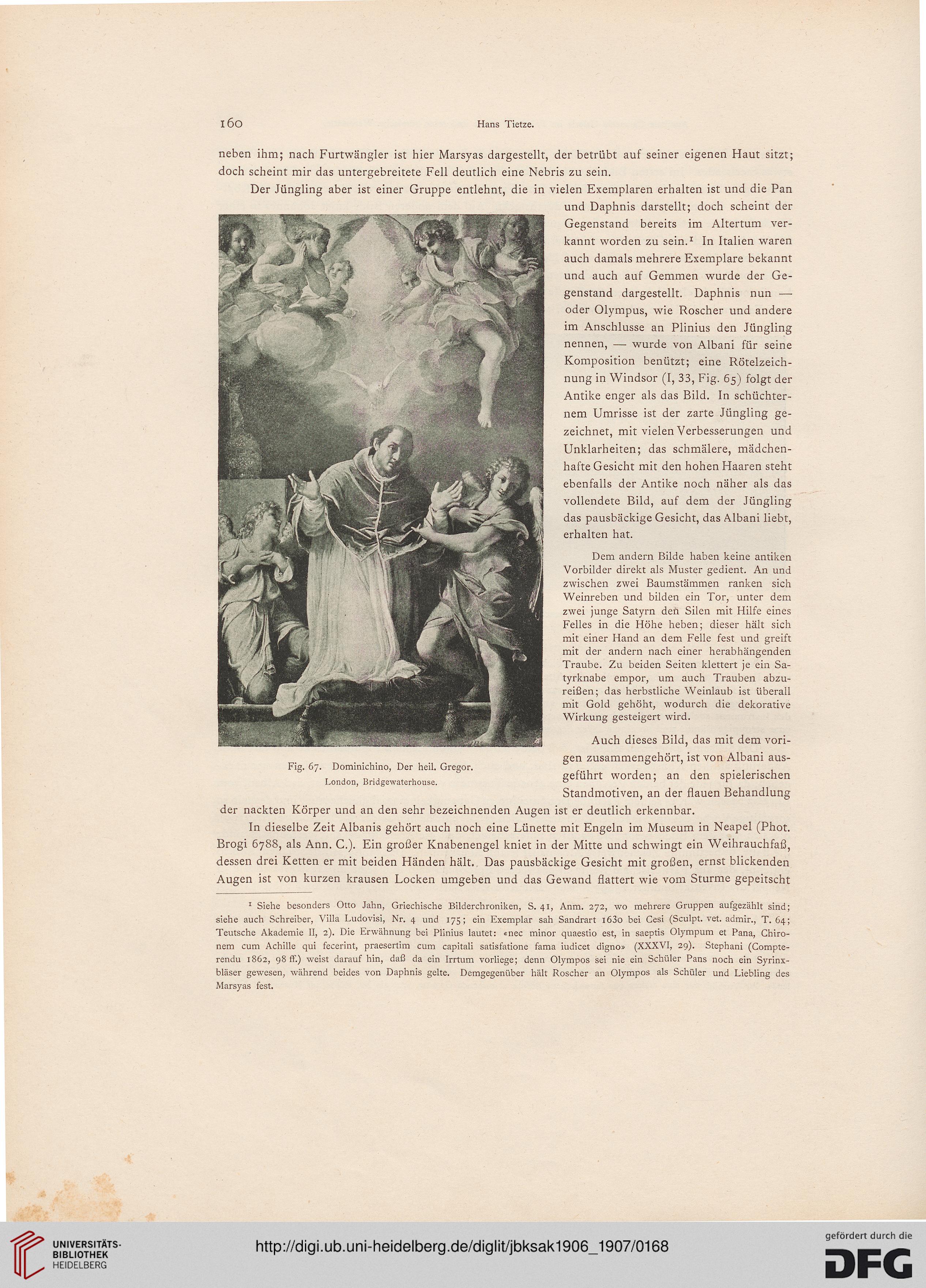

Fig. 67. Dominichino, Der heil. Gregor.

London, Bridgewaterhouse.

1 Siehe besonders Otto Jahn, Griechische Bilderchroniken, S. 41, Anm. 272, wo mehrere Gruppen aufgezählt sind;

siehe auch Schreiber, Villa Ludovisi, Nr. 4 und 175; ein Exemplar sah Sandrart i63o bei Gesi (Sculpt. vet. admir., T. 64;

Teutsche Akademie II, 2). Die Erwähnung bei Plinius lautet: «nec minor quaestio est, in saeptis Olympum et Pana, Chiro-

nem cum Achille qui fecerint, praesertim cum capitali satisfatione fama iudicet digno» (XXXVI, 29). Stephani (Compte-

rendu 1862, 98 ff.) weist darauf hin, daß da ein Irrtum vorliege; denn Olympos sei nie ein Schüler Pans noch ein Syrinx-

bläser gewesen, während beides von Daphnis gelte. Demgegenüber hält Roscher an Olympos als Schüler und Liebling des

Marsyas fest.

Hans Tietze.

neben ihm; nach Furtwängler ist hier Marsyas dargestellt, der betrübt auf seiner eigenen Haut sitzt;

doch scheint mir das untergebreitete Fell deutlich eine Nebris zu sein.

Der Jüngling aber ist einer Gruppe entlehnt, die in vielen Exemplaren erhalten ist und die Pan

und Daphnis darstellt; doch scheint der

Gegenstand bereits im Altertum ver-

kannt worden zu sein.1 In Italien waren

auch damals mehrere Exemplare bekannt

und auch auf Gemmen wurde der Ge-

genstand dargestellt. Daphnis nun —

oder Olympus, wie Roscher und andere

im Anschlüsse an Plinius den Jüngling

nennen, — wurde von Albani für seine

Komposition benützt; eine Rötelzeich-

nung in Windsor (I, 33, Fig. 65) folgt der

Antike enger als das Bild. In schüchter-

nem Umrisse ist der zarte Jüngling ge-

zeichnet, mit vielen Verbesserungen und

Unklarheiten; das schmälere, mädchen-

hafte Gesicht mit den hohen Haaren steht

ebenfalls der Antike noch näher als das

vollendete Bild, auf dem der Jüngling

das pausbäckige Gesicht, das Albani liebt,

erhalten hat.

Dem andern Bilde haben keine antiken

Vorbilder direkt als Muster gedient. An und

zwischen zwei Baumstämmen ranken sich

Weinreben und bilden ein Tor, unter dem

zwei junge Satyrn den Silen mit Hilfe eines

Felles in die Höhe heben; dieser hält sich

mit einer Hand an dem Felle fest und greift

mit der andern nach einer herabhängenden

Traube. Zu beiden Seiten klettert je ein Sa-

tyrknabe empor, um auch Trauben abzu-

reißen; das herbstliche Weinlaub ist überall

mit Gold gehöht, wodurch die dekorative

Wirkung gesteigert wird.

Auch dieses Bild, das mit dem vori-

gen zusammengehört, ist von Albani aus-

geführt worden; an den spielerischen

Standmotiven, an der flauen Behandlung

der nackten Körper und an den sehr bezeichnenden Augen ist er deutlich erkennbar.

In dieselbe Zeit Albanis gehört auch noch eine Lünette mit Engeln im Museum in Neapel (Phot.

Brogi 6788, als Ann. C). Ein großer Knabenengel kniet in der Mitte und schwingt ein Weihrauchfaß,

dessen drei Ketten er mit beiden Händen hält. Das pausbäckige Gesicht mit großen, ernst blickenden

Augen ist von kurzen krausen Locken umgeben und das Gewand flattert wie vom Sturme gepeitscht

Fig. 67. Dominichino, Der heil. Gregor.

London, Bridgewaterhouse.

1 Siehe besonders Otto Jahn, Griechische Bilderchroniken, S. 41, Anm. 272, wo mehrere Gruppen aufgezählt sind;

siehe auch Schreiber, Villa Ludovisi, Nr. 4 und 175; ein Exemplar sah Sandrart i63o bei Gesi (Sculpt. vet. admir., T. 64;

Teutsche Akademie II, 2). Die Erwähnung bei Plinius lautet: «nec minor quaestio est, in saeptis Olympum et Pana, Chiro-

nem cum Achille qui fecerint, praesertim cum capitali satisfatione fama iudicet digno» (XXXVI, 29). Stephani (Compte-

rendu 1862, 98 ff.) weist darauf hin, daß da ein Irrtum vorliege; denn Olympos sei nie ein Schüler Pans noch ein Syrinx-

bläser gewesen, während beides von Daphnis gelte. Demgegenüber hält Roscher an Olympos als Schüler und Liebling des

Marsyas fest.