IÖ4

Hans Tietze.

neigt waren; Cherubsköpfchen und die Taube des heiligen Geistes schweben bis in den Nimbus des

Heiligen hinein.

Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Entwerfendem und Ausführendem bei einem Bilde, das Bel-

lori besonders gepriesen und von dem er die ausführlichste Beschreibung gegeben hat,1 bei der schlafen-

den Venus mit den Amoretten im Musee Conde in Chantilly (Nr. 63, Fig. 6g). Das Bild war für den

Kardinal Farnese gemalt worden,

kam später an den Prinzen von

Salerno und endlich an den Duc

d'Aumale. Obwohl die Beschrei-

bung Belloris manche Anklänge

an Philostrat hat, handelt es sich

hier nicht um das Erotenfest des

Rhetors; keine der Einzelheiten

stimmt mit jener antiken Schil-

derung überein. Die ganze Stim-

mung allerdings erinnert an Phi-

lostrats Beschreibung; es scheint

sich hier, wie das auch sonst der

Fall ist, das mythologische Bild von

seinem literarischen Ursprünge

emanzipiert zu haben und zu selb-

ständiger Existenz gelangt zu sein.

Annibale Carracci oder Domini-

chino, die Tizians 1598 nach Rom

gebrachtes Bild kannten, fragten

nicht viel nach der Quelle, auf

die es zurückgehen mochte;2 sie

nahmen die künstlerischen Mo-

tive, gestalteten sie nach Bedürf-

nis um und bildeten sie so weiter,

daß nur noch verblaßte Erinne-

rungen an den Urquell bleiben.

Venus liegt nackt auf einem

Ruhelager, über das ein rötliches

Tuch gebreitet ist, und schläft; ihr

Oberkörper ist halb aufgerichtet, das

Haupt ist an den linken Arm ange-

lehnt und die rechte Hand liegt im

Schoß. Zu Füßen der Göttin schlum-

mert ein kleiner Putto, den Kopf

auf die Ärmchen gelegt, ein anderer

steht neben ihr und beschäftigt sich

mit dem Vorhange. Rings um das Ruhebett der Venus spielt eine Schar von Amoretten. Rechts vorn schreitet

ein Pärchen mit komischer Würde einher; ein Eitler sitzt vor dem Spiegel und richtet sich die Locken; daneben

sind zwei in Streit geraten, der eben in Tätlichkeiten auszuarten beginnt. Am Fußende des Bettes steht ein be-

kränzter Amor — mit leichter Parodierung eines Praxiteleischen Fauns — und bläst mit sentimentalem Gesichts-

ausdrucke die Flöte für zwei Tanzende hinter ihm. Eine Schar hat den hohen Baum ganz links erklettert und

die oben helfen den Nachstrebenden; einer liegt auf einem starken Aste und scheint einem Untenstehenden

einen Apfel zuzuwerfen, der einzige direkte Anschluß an Philostrat. Weiter hinten baden mehrere Putten

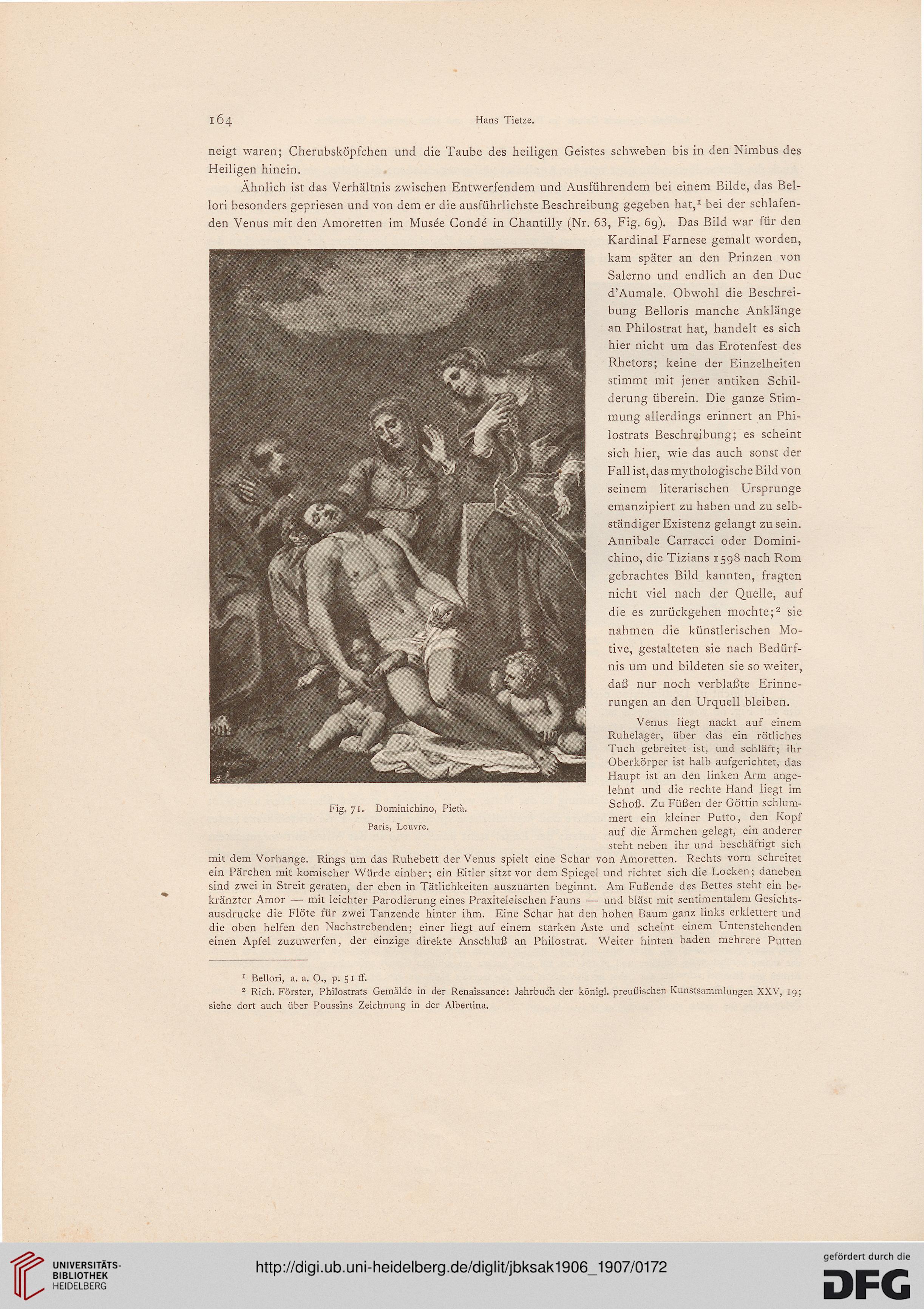

Fig. 71.

Dominichino, Pietä.

Paris, Louvre.

1 Bellori, a. a. O., p. 51 ff.

2 Rieh. Förster, Philostrats Gemälde in der Renaissance: Jahrbuch der königl. preußischen Kunstsammlungen XXV, 19;

siehe dort auch über Poussins Zeichnung in der Albertina.

Hans Tietze.

neigt waren; Cherubsköpfchen und die Taube des heiligen Geistes schweben bis in den Nimbus des

Heiligen hinein.

Ähnlich ist das Verhältnis zwischen Entwerfendem und Ausführendem bei einem Bilde, das Bel-

lori besonders gepriesen und von dem er die ausführlichste Beschreibung gegeben hat,1 bei der schlafen-

den Venus mit den Amoretten im Musee Conde in Chantilly (Nr. 63, Fig. 6g). Das Bild war für den

Kardinal Farnese gemalt worden,

kam später an den Prinzen von

Salerno und endlich an den Duc

d'Aumale. Obwohl die Beschrei-

bung Belloris manche Anklänge

an Philostrat hat, handelt es sich

hier nicht um das Erotenfest des

Rhetors; keine der Einzelheiten

stimmt mit jener antiken Schil-

derung überein. Die ganze Stim-

mung allerdings erinnert an Phi-

lostrats Beschreibung; es scheint

sich hier, wie das auch sonst der

Fall ist, das mythologische Bild von

seinem literarischen Ursprünge

emanzipiert zu haben und zu selb-

ständiger Existenz gelangt zu sein.

Annibale Carracci oder Domini-

chino, die Tizians 1598 nach Rom

gebrachtes Bild kannten, fragten

nicht viel nach der Quelle, auf

die es zurückgehen mochte;2 sie

nahmen die künstlerischen Mo-

tive, gestalteten sie nach Bedürf-

nis um und bildeten sie so weiter,

daß nur noch verblaßte Erinne-

rungen an den Urquell bleiben.

Venus liegt nackt auf einem

Ruhelager, über das ein rötliches

Tuch gebreitet ist, und schläft; ihr

Oberkörper ist halb aufgerichtet, das

Haupt ist an den linken Arm ange-

lehnt und die rechte Hand liegt im

Schoß. Zu Füßen der Göttin schlum-

mert ein kleiner Putto, den Kopf

auf die Ärmchen gelegt, ein anderer

steht neben ihr und beschäftigt sich

mit dem Vorhange. Rings um das Ruhebett der Venus spielt eine Schar von Amoretten. Rechts vorn schreitet

ein Pärchen mit komischer Würde einher; ein Eitler sitzt vor dem Spiegel und richtet sich die Locken; daneben

sind zwei in Streit geraten, der eben in Tätlichkeiten auszuarten beginnt. Am Fußende des Bettes steht ein be-

kränzter Amor — mit leichter Parodierung eines Praxiteleischen Fauns — und bläst mit sentimentalem Gesichts-

ausdrucke die Flöte für zwei Tanzende hinter ihm. Eine Schar hat den hohen Baum ganz links erklettert und

die oben helfen den Nachstrebenden; einer liegt auf einem starken Aste und scheint einem Untenstehenden

einen Apfel zuzuwerfen, der einzige direkte Anschluß an Philostrat. Weiter hinten baden mehrere Putten

Fig. 71.

Dominichino, Pietä.

Paris, Louvre.

1 Bellori, a. a. O., p. 51 ff.

2 Rieh. Förster, Philostrats Gemälde in der Renaissance: Jahrbuch der königl. preußischen Kunstsammlungen XXV, 19;

siehe dort auch über Poussins Zeichnung in der Albertina.