Annibale Carraccis Galerie im Palazzo Farnese und seine römische Werkstätte.

I69

während sie Magdalena mit einer Gebärde tiefsten Schmerzes begleitet; gerade der feinste Zug in

Raffaels Bild, der zarte liebevolle Griff Magdalenas, wurde nicht übernommen. In der linken Ecke des

Bildes — die Komposition ist gegen die Raffaels im Gegensinn — ist die Gruppe der Frauen; Maria,

ganz in trübes Blau gekleidet, sitzt auf dem Boden und starrt vor sich hin, während die anderen Frauen

ihrem Schmerze freien Lauf lassen. Das Bild fällt sofort durch die höchst charakteristische Lichtführung

ganz aus der Arbeitsweise Annibales heraus; darinnen hat Lanfranco eine ganz persönliche Note ge-

funden, in der wohl Erinnerungen an den großen Lichtkünstler von Parma und noch mehr der sehr

lebendige Einfluß Caravaggios bemerk- _

bar sind, die aber nie mit der Art der

Tenebrosi verwechselt werden kann. Es

ist ein fahles, gelbliches Licht, das durch

seine Bilder strömt, nicht bestimmt, die

Grenzen der Einzeldinge aufzulösen son-

dern die Formen plastischer zu gestalten,

nicht zu verbinden sondern zu trennen.

Dazu gesellt sich die eigenartige krank-

hafte Blässe, die Lanfrancos Gesichter

und Leiber, besonders der Frauen oft

haben; die Verbindung beider Umstände

gibt vielen dieser Gestalten einen geister-

haften, zumindest einen krankhaften Zug.

An diese Eigentümlichkeiten der Licht-

behandlung reiht sich die starke Einwir-

kung Correggios in den Einzelformen;

über diesen großen Eindruck seiner Ju-

gend ist Lanfranco nicht hinausgekom-

men. Während die Carracci und ihre

Hauptschüler bei diesen Dingen immer

auf die Naturbeobachtung zurückgingen

und selbst zur Zeit der größten Abhän-

gigkeit von Correggio den einzelnen Ge-

stalten sorgfältige Aktstudien zugrunde

legten,1 begnügt sich Lanfranco mit Ty-

pen, die, von ihrem Ursprünge — Cor-

reggio — immer mehr sich entfernend,

durch starke Lichteffekte und durch zunehmende Vergröberung die Allüren einer naturalistischen

Durchbildung zur Schau tragen. Beispiele für diese Eigentümlichkeiten Lanfrancos in der Lichtbehand-

lung wie in der Formengebung sind in derselben Sammlung, in der der Meister ja gut vertreten ist,

leicht zu finden; so seien z. B. Nr. 67 «Der keusche Josef» und Nr. 16 der für den Kardinal Scipione

Borghese gemalte «Polyphem» genannt. Auch besitzt sie noch zwei etwas spätere Bilder Lanfrancos

aus früher Zeit unter dem Namen Annibales, nämlich 3g und 48, die Köpfe Christi und der Magdalena,

beide sehr flott gemalt und sehr deutlich Arbeiten Lanfrancos; um das zu erkennen, genügt es, den

Blick noch etwas zu erheben; denn sie hängen direkt unter der etwas nach 1616 von Lanfranco ge-

malten Decke, auf der ganz übereinstimmende Köpfe vorkommen; diese zwei Bilder haben aber mit

Annibales Werkstätte nichts mehr zu schaffen.

Etwas besser als bei Lanfranco liegen die Dinge bei seinem jüngern Landsmann Sisto Badaloc-

chio (1585 geboren), der gleich ihm in seiner Jugend durch die Werke Correggios bleibende Ein-

1 Vgl. z. B. die prachtvolle Rötclstudie in den Uffizien zu dem Christus der Pietä in Parma, die den Kulminationspunkt

des Einflusses Correggios auf Annibale bedeutet.

XXVI. 22

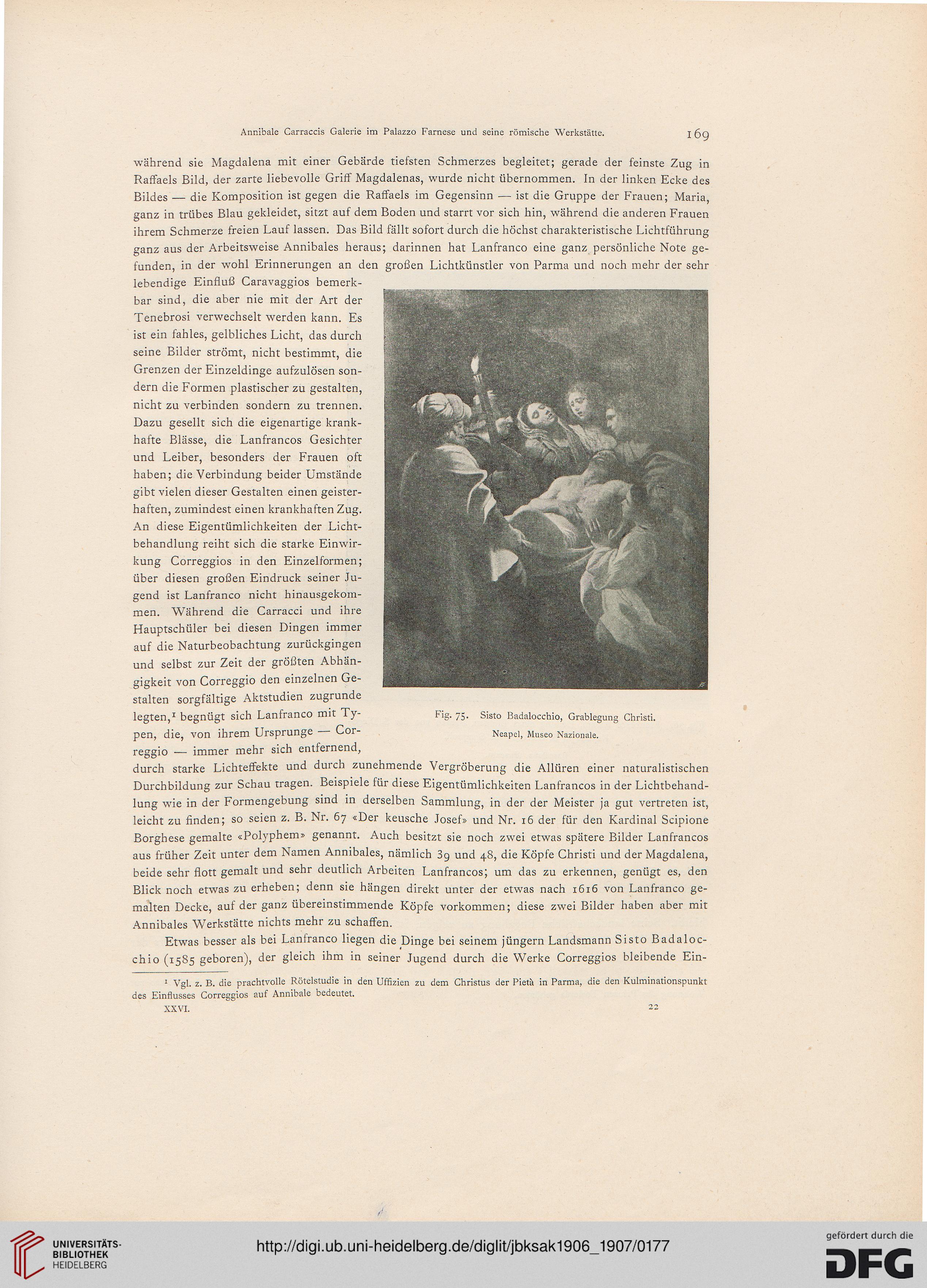

Kig.

Sisto Badalocchio, Grablegung Christi.

Neapel, Museo Nazionale.

I69

während sie Magdalena mit einer Gebärde tiefsten Schmerzes begleitet; gerade der feinste Zug in

Raffaels Bild, der zarte liebevolle Griff Magdalenas, wurde nicht übernommen. In der linken Ecke des

Bildes — die Komposition ist gegen die Raffaels im Gegensinn — ist die Gruppe der Frauen; Maria,

ganz in trübes Blau gekleidet, sitzt auf dem Boden und starrt vor sich hin, während die anderen Frauen

ihrem Schmerze freien Lauf lassen. Das Bild fällt sofort durch die höchst charakteristische Lichtführung

ganz aus der Arbeitsweise Annibales heraus; darinnen hat Lanfranco eine ganz persönliche Note ge-

funden, in der wohl Erinnerungen an den großen Lichtkünstler von Parma und noch mehr der sehr

lebendige Einfluß Caravaggios bemerk- _

bar sind, die aber nie mit der Art der

Tenebrosi verwechselt werden kann. Es

ist ein fahles, gelbliches Licht, das durch

seine Bilder strömt, nicht bestimmt, die

Grenzen der Einzeldinge aufzulösen son-

dern die Formen plastischer zu gestalten,

nicht zu verbinden sondern zu trennen.

Dazu gesellt sich die eigenartige krank-

hafte Blässe, die Lanfrancos Gesichter

und Leiber, besonders der Frauen oft

haben; die Verbindung beider Umstände

gibt vielen dieser Gestalten einen geister-

haften, zumindest einen krankhaften Zug.

An diese Eigentümlichkeiten der Licht-

behandlung reiht sich die starke Einwir-

kung Correggios in den Einzelformen;

über diesen großen Eindruck seiner Ju-

gend ist Lanfranco nicht hinausgekom-

men. Während die Carracci und ihre

Hauptschüler bei diesen Dingen immer

auf die Naturbeobachtung zurückgingen

und selbst zur Zeit der größten Abhän-

gigkeit von Correggio den einzelnen Ge-

stalten sorgfältige Aktstudien zugrunde

legten,1 begnügt sich Lanfranco mit Ty-

pen, die, von ihrem Ursprünge — Cor-

reggio — immer mehr sich entfernend,

durch starke Lichteffekte und durch zunehmende Vergröberung die Allüren einer naturalistischen

Durchbildung zur Schau tragen. Beispiele für diese Eigentümlichkeiten Lanfrancos in der Lichtbehand-

lung wie in der Formengebung sind in derselben Sammlung, in der der Meister ja gut vertreten ist,

leicht zu finden; so seien z. B. Nr. 67 «Der keusche Josef» und Nr. 16 der für den Kardinal Scipione

Borghese gemalte «Polyphem» genannt. Auch besitzt sie noch zwei etwas spätere Bilder Lanfrancos

aus früher Zeit unter dem Namen Annibales, nämlich 3g und 48, die Köpfe Christi und der Magdalena,

beide sehr flott gemalt und sehr deutlich Arbeiten Lanfrancos; um das zu erkennen, genügt es, den

Blick noch etwas zu erheben; denn sie hängen direkt unter der etwas nach 1616 von Lanfranco ge-

malten Decke, auf der ganz übereinstimmende Köpfe vorkommen; diese zwei Bilder haben aber mit

Annibales Werkstätte nichts mehr zu schaffen.

Etwas besser als bei Lanfranco liegen die Dinge bei seinem jüngern Landsmann Sisto Badaloc-

chio (1585 geboren), der gleich ihm in seiner Jugend durch die Werke Correggios bleibende Ein-

1 Vgl. z. B. die prachtvolle Rötclstudie in den Uffizien zu dem Christus der Pietä in Parma, die den Kulminationspunkt

des Einflusses Correggios auf Annibale bedeutet.

XXVI. 22

Kig.

Sisto Badalocchio, Grablegung Christi.

Neapel, Museo Nazionale.