378

Arpad Weixlgiirtner.

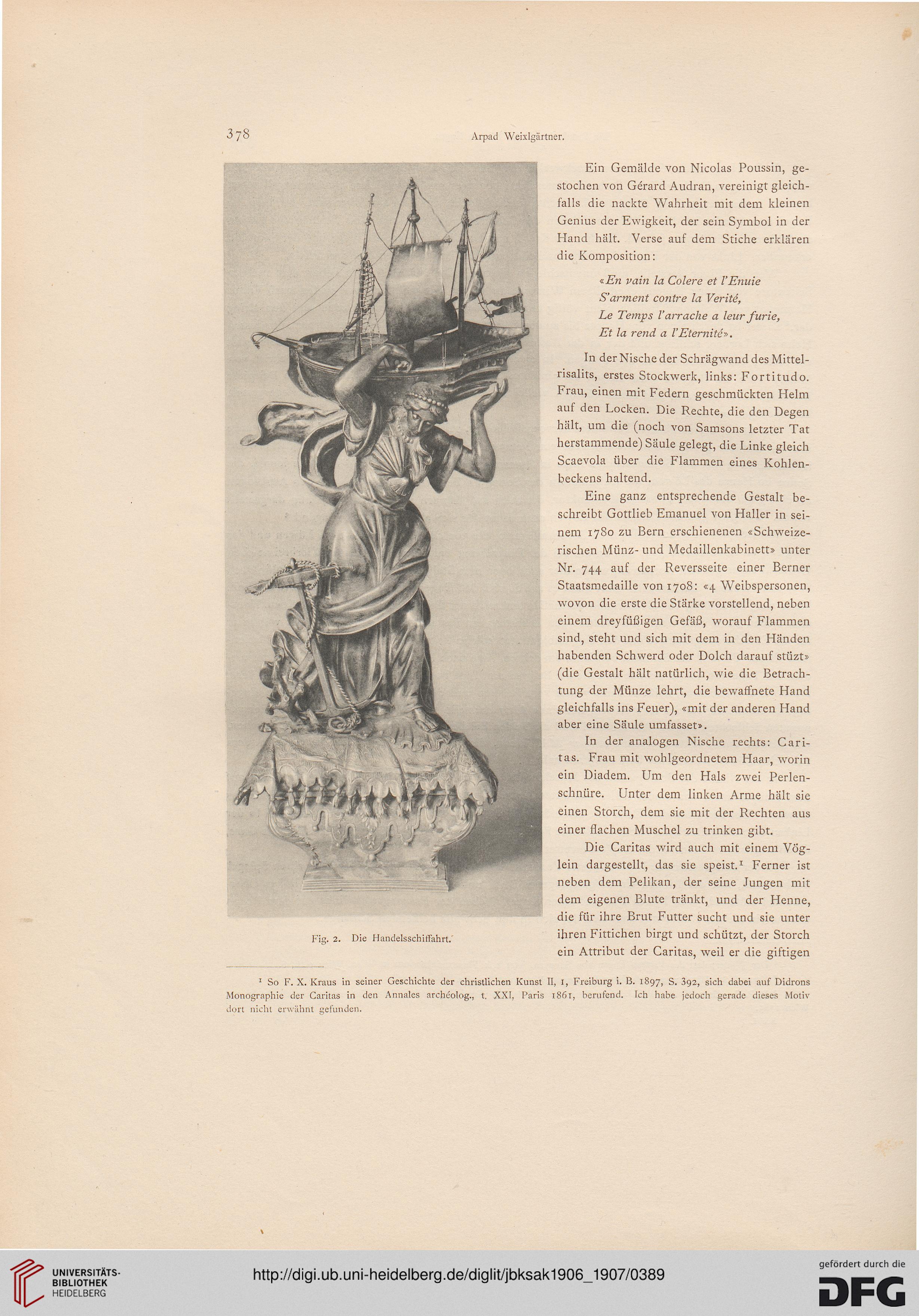

Fig. 2. Die Handelsschillahrt.

Ein Gemälde von Nicolas Poussin, ge-

stochen von Gerard Audran, vereinigt gleich-

falls die nackte Wahrheit mit dem kleinen

Genius der Ewigkeit, der sein Symbol in der

Hand hält. Verse auf dem Stiche erklären

die Komposition:

«En vain la Colere et VEnuie

S'arment contre la Verite,

Le Temps l'arrache a leur furie,

Et la rend a VEternites.

In der Nische der Schrägwand des Mittel-

risalits, erstes Stockwerk, links: Fortitudo.

Frau, einen mit Federn geschmückten Helm

auf den Locken. Die Rechte, die den Degen

hält, um die (noch von Samsons letzter Tat

herstammende) Säule gelegt, die Linke gleich

Scaevola über die Flammen eines Kohlen-

beckens haltend.

Eine ganz entsprechende Gestalt be-

schreibt Gottlieb Emanuel von Haller in sei-

nem 17S0 zu Bern erschienenen «Schweize-

rischen Münz- und Medaillenkabinett» unter

Nr. 744 auf der Reversseite einer Berner

Staatsmedaille von 1708: «4 Weibspersonen,

wovon die erste die Stärke vorstellend, neben

einem dreyfüßigen Gefäß, worauf Flammen

sind, steht und sich mit dem in den Händen

habenden Schwerd oder Dolch darauf stüzt»

(die Gestalt hält natürlich, wie die Betrach-

tung der Münze lehrt, die bewaffnete Hand

gleichfalls ins Feuer), «mit der anderen Hand

aber eine Säule umfasset».

In der analogen Nische rechts: Cari-

tas. Frau mit wohlgeordnetem Haar, worin

ein Diadem. Um den Hals zwei Perlen-

schnüre. Unter dem linken Arme hält sie

einen Storch, dem sie mit der Rechten aus

einer flachen Muschel zu trinken gibt.

Die Caritas wird auch mit einem Vög-

lein dargestellt, das sie speist.1 Ferner ist

neben dem Pelikan, der seine Jungen mit

dem eigenen Blute tränkt, und der Henne,

die für ihre Brut Futter sucht und sie unter

ihren Fittichen birgt und schützt, der Storch

ein Attribut der Caritas, weil er die giftigen

1 So F. X. Kraus in seiner Geschichte der christlichen Kunst II, I, Freiburg i. B. 1897, S. 392, sich dabei auf Didrons

Monographie der Caritas in den Annales archeolog., t. XXI, Paris 1861, berufend. Ich habe jedoch gerade dieses Motiv

dort nicht erwähnt gefunden.

Arpad Weixlgiirtner.

Fig. 2. Die Handelsschillahrt.

Ein Gemälde von Nicolas Poussin, ge-

stochen von Gerard Audran, vereinigt gleich-

falls die nackte Wahrheit mit dem kleinen

Genius der Ewigkeit, der sein Symbol in der

Hand hält. Verse auf dem Stiche erklären

die Komposition:

«En vain la Colere et VEnuie

S'arment contre la Verite,

Le Temps l'arrache a leur furie,

Et la rend a VEternites.

In der Nische der Schrägwand des Mittel-

risalits, erstes Stockwerk, links: Fortitudo.

Frau, einen mit Federn geschmückten Helm

auf den Locken. Die Rechte, die den Degen

hält, um die (noch von Samsons letzter Tat

herstammende) Säule gelegt, die Linke gleich

Scaevola über die Flammen eines Kohlen-

beckens haltend.

Eine ganz entsprechende Gestalt be-

schreibt Gottlieb Emanuel von Haller in sei-

nem 17S0 zu Bern erschienenen «Schweize-

rischen Münz- und Medaillenkabinett» unter

Nr. 744 auf der Reversseite einer Berner

Staatsmedaille von 1708: «4 Weibspersonen,

wovon die erste die Stärke vorstellend, neben

einem dreyfüßigen Gefäß, worauf Flammen

sind, steht und sich mit dem in den Händen

habenden Schwerd oder Dolch darauf stüzt»

(die Gestalt hält natürlich, wie die Betrach-

tung der Münze lehrt, die bewaffnete Hand

gleichfalls ins Feuer), «mit der anderen Hand

aber eine Säule umfasset».

In der analogen Nische rechts: Cari-

tas. Frau mit wohlgeordnetem Haar, worin

ein Diadem. Um den Hals zwei Perlen-

schnüre. Unter dem linken Arme hält sie

einen Storch, dem sie mit der Rechten aus

einer flachen Muschel zu trinken gibt.

Die Caritas wird auch mit einem Vög-

lein dargestellt, das sie speist.1 Ferner ist

neben dem Pelikan, der seine Jungen mit

dem eigenen Blute tränkt, und der Henne,

die für ihre Brut Futter sucht und sie unter

ihren Fittichen birgt und schützt, der Storch

ein Attribut der Caritas, weil er die giftigen

1 So F. X. Kraus in seiner Geschichte der christlichen Kunst II, I, Freiburg i. B. 1897, S. 392, sich dabei auf Didrons

Monographie der Caritas in den Annales archeolog., t. XXI, Paris 1861, berufend. Ich habe jedoch gerade dieses Motiv

dort nicht erwähnt gefunden.