8o

Ludwig v. Buerkel.

Mädchen einen Krug in Händen. So wunderbar das Bild in seinem prächtigen Rahmen hoch oben an

der Wand in der gräflichen Sammlung wirkt, so sehr enttäuscht es aus der Nähe. Doch ist hierfür mehr

der verdorbene Zustand als der Maler verantwortlich zu machen.

Giovanni da S. Giovannis Tod i636 gibt die Veranlassung zur Berufung Furinis in den Palazzo

Pitti, um des Freundes begonnenen Freskenzyklus mit anderen zu vollenden. Montelatici, genannt

Cecco Bravo, und Ottavio Vannini erhalten die eine Schmalwand und die Fensterwand zur Ausführung,

für Furini bleibt die zweite Schmalwand mit zwei großen Nischen. Giovanni selbst hat noch die Themen

bestimmt und die Bilder skizziert; Furini blieb als Aufgabe die Verherrlichung der Akademie von Ca-

reggi1 und die Apotheose des Lorenzo Magnifico.

Zum ersten Fresko ist noch die Skizze

des genialen Giovanni in den Uffizien vorhan-

den (Fig. 24). Sie zeichnet sich durch den treff-

lichen Aufbau aus, den wir auch in seinen fertig-

gestellten Arbeiten im Saale bewundern.2 Eine

Auslegung will ich nicht versuchen. Baldi-

nuccis Beschreibung der Malereien ist Beweises

genug, wie unmöglich es für ein Hirn unserer

Zeit ist, die Gedankengänge dieser Arbeiten zu

ergründen. Es scheint, als ob nicht Plato, wie

in Furinis endgültiger Fassung, sondern eine

Gruppe von zwei Figuren für den Sockel be-

stimmt war, der den Mittelpunkt der Kom-

position bildet. Es ist bezeichnend für Furini,

daß er auch jetzt nicht sich Giovannis Lösung

zu Nutze machte, sondern daß er wieder —

aus mangelnder Erkenntnis der Gesetze der

Raumeinteilung — änderte, zerriß und zertrug

(Fig. 25). Die Folge ist, daß wir am Ganzen

wenig Gefallen finden können; dagegen ent-

schädigt uns wohl eine Fülle der entzückendsten

Einzelheiten. Furini hat wenig Fresken gemalt;

die zu besprechenden sind die einzigen Kunst-

werke der Art, die uns blieben. An der Hand

der vielen Studien zu diesen Arbeiten, welche

die Uffizien bewahren, ist es leicht zu erkennen,

wie manches, was in der Konzeption in Blei

von größtem Liebreize ist, bei der Übertragung

in den Kalkgrund seine Frische verlor, wie er manches, was seinem Pinsel leicht und voll entflossen

wäre, mühsam nur dem ungewohnten Materiale mitteilen konnte.

Baldinucci beschreibt den Sinn der Szene folgendermaßen: In der ersten Lünette vom Platze

her malte F"urini die so hoch berühmte Accademia de' letterati des Lorenzo Magnifico, welche er

abhielt in seiner Villa Careggi: da ist Marsilio Ficino, Pico und Polizian, da ist der Altar mit der

Statue des Plato; der Stein trägt die Aufschrift: Platonem laudaturus et sile et mirare. Eine schöne

Frau sitzt auf der Basis desselben; viele Bücher liegen herum und in einem liest man die Worte:

Plotinus, Proclus, Chalcidius; in einem anderen aber ist geschrieben: Plato. Unter dem Bilde stehen

die Verse:

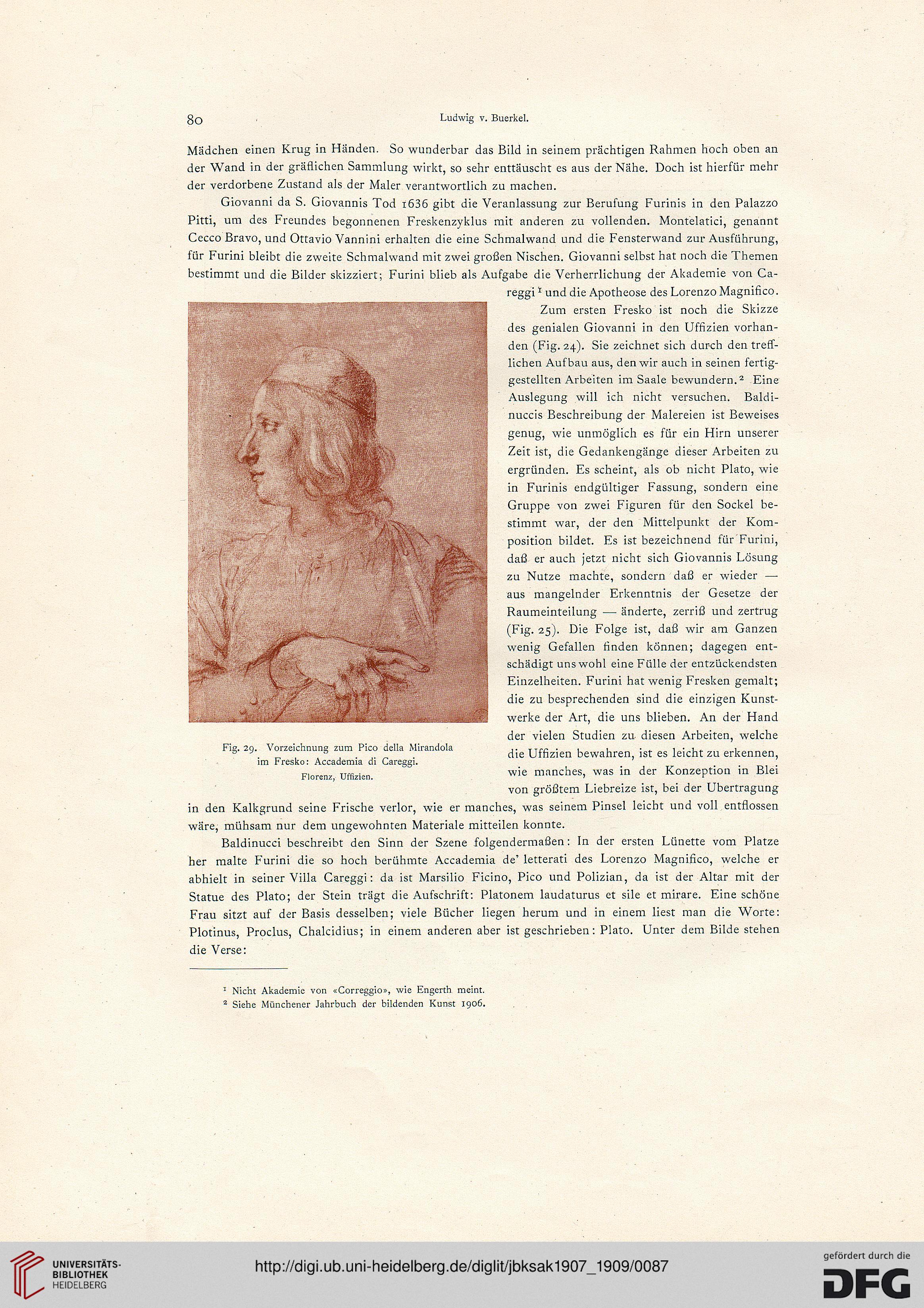

Fig. 29. Vorzeichnung zum Pico della Mirandola

im Fresko: Accademia di Careggi.

Florenz, Uffizien.

1 Nicht Akademie von «Correggio», wie Engerth meint.

2 Siehe Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1906.

Ludwig v. Buerkel.

Mädchen einen Krug in Händen. So wunderbar das Bild in seinem prächtigen Rahmen hoch oben an

der Wand in der gräflichen Sammlung wirkt, so sehr enttäuscht es aus der Nähe. Doch ist hierfür mehr

der verdorbene Zustand als der Maler verantwortlich zu machen.

Giovanni da S. Giovannis Tod i636 gibt die Veranlassung zur Berufung Furinis in den Palazzo

Pitti, um des Freundes begonnenen Freskenzyklus mit anderen zu vollenden. Montelatici, genannt

Cecco Bravo, und Ottavio Vannini erhalten die eine Schmalwand und die Fensterwand zur Ausführung,

für Furini bleibt die zweite Schmalwand mit zwei großen Nischen. Giovanni selbst hat noch die Themen

bestimmt und die Bilder skizziert; Furini blieb als Aufgabe die Verherrlichung der Akademie von Ca-

reggi1 und die Apotheose des Lorenzo Magnifico.

Zum ersten Fresko ist noch die Skizze

des genialen Giovanni in den Uffizien vorhan-

den (Fig. 24). Sie zeichnet sich durch den treff-

lichen Aufbau aus, den wir auch in seinen fertig-

gestellten Arbeiten im Saale bewundern.2 Eine

Auslegung will ich nicht versuchen. Baldi-

nuccis Beschreibung der Malereien ist Beweises

genug, wie unmöglich es für ein Hirn unserer

Zeit ist, die Gedankengänge dieser Arbeiten zu

ergründen. Es scheint, als ob nicht Plato, wie

in Furinis endgültiger Fassung, sondern eine

Gruppe von zwei Figuren für den Sockel be-

stimmt war, der den Mittelpunkt der Kom-

position bildet. Es ist bezeichnend für Furini,

daß er auch jetzt nicht sich Giovannis Lösung

zu Nutze machte, sondern daß er wieder —

aus mangelnder Erkenntnis der Gesetze der

Raumeinteilung — änderte, zerriß und zertrug

(Fig. 25). Die Folge ist, daß wir am Ganzen

wenig Gefallen finden können; dagegen ent-

schädigt uns wohl eine Fülle der entzückendsten

Einzelheiten. Furini hat wenig Fresken gemalt;

die zu besprechenden sind die einzigen Kunst-

werke der Art, die uns blieben. An der Hand

der vielen Studien zu diesen Arbeiten, welche

die Uffizien bewahren, ist es leicht zu erkennen,

wie manches, was in der Konzeption in Blei

von größtem Liebreize ist, bei der Übertragung

in den Kalkgrund seine Frische verlor, wie er manches, was seinem Pinsel leicht und voll entflossen

wäre, mühsam nur dem ungewohnten Materiale mitteilen konnte.

Baldinucci beschreibt den Sinn der Szene folgendermaßen: In der ersten Lünette vom Platze

her malte F"urini die so hoch berühmte Accademia de' letterati des Lorenzo Magnifico, welche er

abhielt in seiner Villa Careggi: da ist Marsilio Ficino, Pico und Polizian, da ist der Altar mit der

Statue des Plato; der Stein trägt die Aufschrift: Platonem laudaturus et sile et mirare. Eine schöne

Frau sitzt auf der Basis desselben; viele Bücher liegen herum und in einem liest man die Worte:

Plotinus, Proclus, Chalcidius; in einem anderen aber ist geschrieben: Plato. Unter dem Bilde stehen

die Verse:

Fig. 29. Vorzeichnung zum Pico della Mirandola

im Fresko: Accademia di Careggi.

Florenz, Uffizien.

1 Nicht Akademie von «Correggio», wie Engerth meint.

2 Siehe Münchener Jahrbuch der bildenden Kunst 1906.