32

Leo Planiscig.

die byzantinische Kunst verdrängten und sie zuletzt in festerer Kristallisation an den eigentlichen

Orient banden. Die Errungenschaften Antelamis und seiner unmittelbaren Schule fanden auch in

Venedig Anklang, selbstverständlich in einer venezianischen Umwertung, wobei die herrschende

byzantinische Kunst noch manches Wort zu sagen hatte.

Gabelentz1 spricht von «Anregungen» der oberita-

lienischen Kunst, die bei den Skulpturen der Por-

talbogen an der Fassade von S. Marco das Ikono-

graphische nicht tangierten, sondern nur auf den Stil

wirkten. In Wirklichkeit, glaube ich, muß man von

einer Regeneration des byzantinischen Stiles durch

abendländische, französisch-lombardische Elemente spre-

chen. Die Skulpturen der einzelnen Portalbogen gehören

zwar nicht ein und derselben Kunstsphäre an, das Durch-

dringen der beiden Elemente ist kein homogenes, als

Gesamtprodukt muß aber eine neue, venezianische

Kunst betrachtet werden, in der bald das primäre By-

zantinische, bald das sekundäre Abendländische die Vor-

herrschaft gewinnt. Ob dieses Abendländische, wie Ga-

belentz meint, hauptsächlich aus Parma kommt, mag

dahingestellt bleiben. Hier handelt es sich um Strö-

mungen, die zu gewaltig sind, als daß sie von einem

einzelnen Punkt hätten ausgehen können. Und gerade

in Venedig, an S. Marco, wo wir beide Richtungen, sei

es gleichzeitig nebeneinander, sei es ineinander ver-

schmolzen, finden, kann man die Bedeutung dieser

neuen Kunst und ihr Verhältnis zur byzantinischen rich-

tig ermessen.

Die Skulpturen der Portalbogen von S. Marco

sind aber nicht des Werk einer Stilidee. Gabelentz

hat es, wie bereits Swarzenski2 hervorgehoben hat, unter-

lassen, die Portalskulpturen in stilistische Gruppen

zu sondern. Hätte er dies getan, so wäre er zu der

Erkenntnis gelangt, daß das Abendländische nicht

überall im gleichen Grade zu Tage tritt, daß die ver-

schiedenen Hände, die an diesen Skulpturen gearbeitet

haben, auch verschiedenartig mit den neuen Einflüssen

imprägniert waren, daß die byzantinische, ursprüngliche

Richtung nicht gewichen war, daß schließlich auch das

Neue eine neue Form gewonnen hatte, somit etwas

Einheimisches, Venezianisches geschaffen war.

Während nun die lombardischen Errungenschaften, in die Toskana verpflanzt, hier neben

den süditalischen durch Assimilation eine neue Richtung in der Skulptur, ein neues Verständnis

für die Antike hervorriefen, dessen Gipfelpunkt in den Werken Nicolö Pisanos zu suchen ist, konnten

sie sich in Venedig mit Ausnahme der erwähnten Portalskulpturen und einzelner uns noch erhal-

tenen Werke nicht auf die Dauer behaupten, nicht eine kontinuirliche Richtung schaffen, die

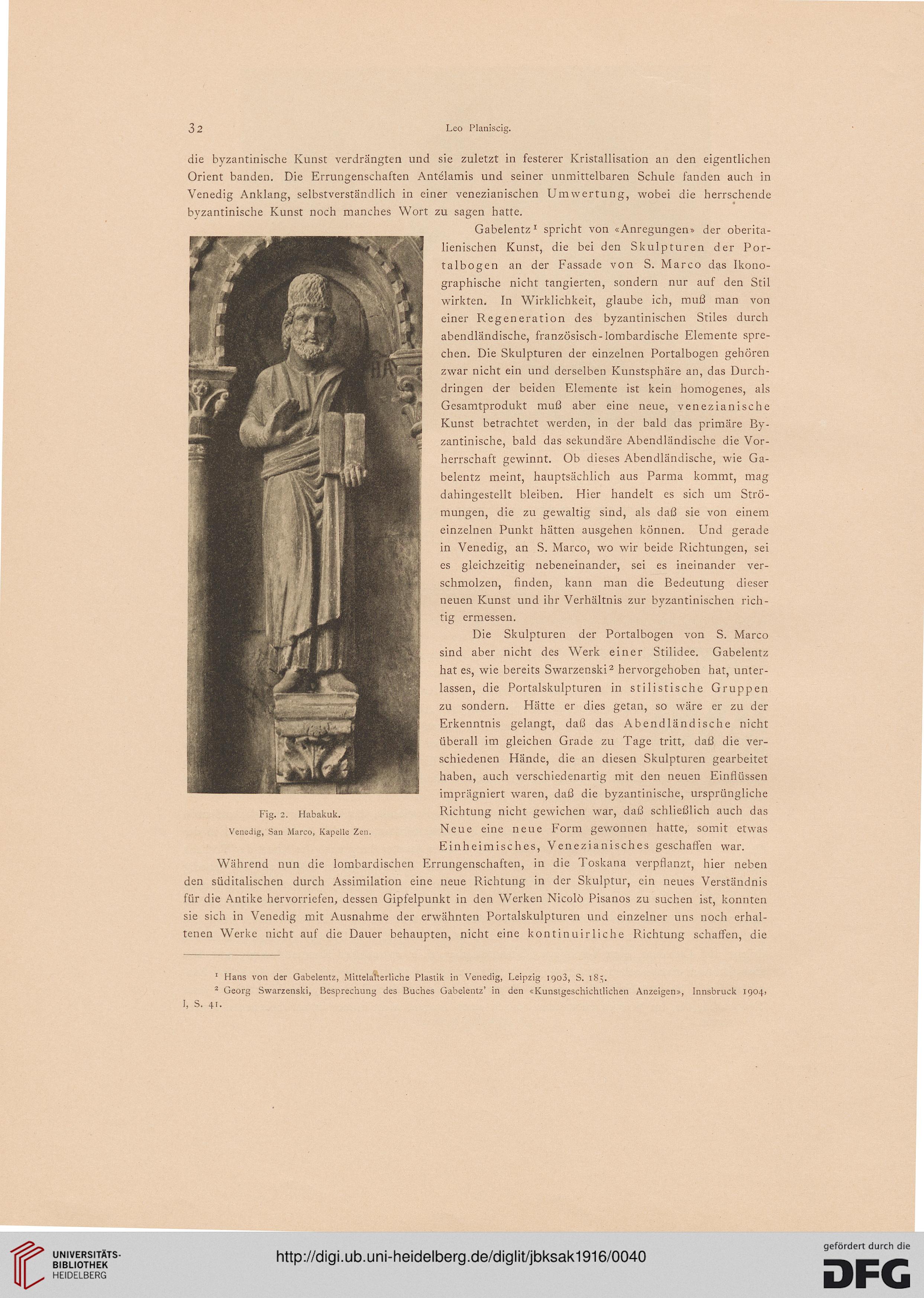

Fig. 2. Habakuk.

Venedig, San Marco, Kapelle Zen.

1 Hans von der Gabelentz, Mittelatterliche Plastik in Venedig, Leipzig igo3, S. 18;.

2 Georg Swarzenski, Besprechung des Buches Gabelentz' in den «Kunstgeschichtlichen Anzeigen», Innsbruck 1904.1

I, S. 41.

Leo Planiscig.

die byzantinische Kunst verdrängten und sie zuletzt in festerer Kristallisation an den eigentlichen

Orient banden. Die Errungenschaften Antelamis und seiner unmittelbaren Schule fanden auch in

Venedig Anklang, selbstverständlich in einer venezianischen Umwertung, wobei die herrschende

byzantinische Kunst noch manches Wort zu sagen hatte.

Gabelentz1 spricht von «Anregungen» der oberita-

lienischen Kunst, die bei den Skulpturen der Por-

talbogen an der Fassade von S. Marco das Ikono-

graphische nicht tangierten, sondern nur auf den Stil

wirkten. In Wirklichkeit, glaube ich, muß man von

einer Regeneration des byzantinischen Stiles durch

abendländische, französisch-lombardische Elemente spre-

chen. Die Skulpturen der einzelnen Portalbogen gehören

zwar nicht ein und derselben Kunstsphäre an, das Durch-

dringen der beiden Elemente ist kein homogenes, als

Gesamtprodukt muß aber eine neue, venezianische

Kunst betrachtet werden, in der bald das primäre By-

zantinische, bald das sekundäre Abendländische die Vor-

herrschaft gewinnt. Ob dieses Abendländische, wie Ga-

belentz meint, hauptsächlich aus Parma kommt, mag

dahingestellt bleiben. Hier handelt es sich um Strö-

mungen, die zu gewaltig sind, als daß sie von einem

einzelnen Punkt hätten ausgehen können. Und gerade

in Venedig, an S. Marco, wo wir beide Richtungen, sei

es gleichzeitig nebeneinander, sei es ineinander ver-

schmolzen, finden, kann man die Bedeutung dieser

neuen Kunst und ihr Verhältnis zur byzantinischen rich-

tig ermessen.

Die Skulpturen der Portalbogen von S. Marco

sind aber nicht des Werk einer Stilidee. Gabelentz

hat es, wie bereits Swarzenski2 hervorgehoben hat, unter-

lassen, die Portalskulpturen in stilistische Gruppen

zu sondern. Hätte er dies getan, so wäre er zu der

Erkenntnis gelangt, daß das Abendländische nicht

überall im gleichen Grade zu Tage tritt, daß die ver-

schiedenen Hände, die an diesen Skulpturen gearbeitet

haben, auch verschiedenartig mit den neuen Einflüssen

imprägniert waren, daß die byzantinische, ursprüngliche

Richtung nicht gewichen war, daß schließlich auch das

Neue eine neue Form gewonnen hatte, somit etwas

Einheimisches, Venezianisches geschaffen war.

Während nun die lombardischen Errungenschaften, in die Toskana verpflanzt, hier neben

den süditalischen durch Assimilation eine neue Richtung in der Skulptur, ein neues Verständnis

für die Antike hervorriefen, dessen Gipfelpunkt in den Werken Nicolö Pisanos zu suchen ist, konnten

sie sich in Venedig mit Ausnahme der erwähnten Portalskulpturen und einzelner uns noch erhal-

tenen Werke nicht auf die Dauer behaupten, nicht eine kontinuirliche Richtung schaffen, die

Fig. 2. Habakuk.

Venedig, San Marco, Kapelle Zen.

1 Hans von der Gabelentz, Mittelatterliche Plastik in Venedig, Leipzig igo3, S. 18;.

2 Georg Swarzenski, Besprechung des Buches Gabelentz' in den «Kunstgeschichtlichen Anzeigen», Innsbruck 1904.1

I, S. 41.