34

Leo Planiscig.

Abhängigkeitsverhältnis zu Nicolö Pisano bringen zu können. Er verglich sie mit den rohen

Figuren der Anbetung der Könige am Portaltympanon von S. Mercuriale zu Forli und glaubte für

beide Werke einen gemeinsamen Meister gefunden zu haben. Dazu gesellte er noch die Gruppe

des schlafenden hl. Josef mit dem Engel, die einst im Tympanon des Hauptportales von

S. Marco aufgestellt war und die er mit einer von Cicogna1 erwähnten Inschrift an der Kirche

S. Nicolö zu Treviso in Verbindung brachte, die

folgendermaßen lautet: ANNO DNI MCCLXXVII

HOC OPS FECIT DONATS MAG SCI MARC!

DE VENET. Da nun ein Magister Donatus mit

Nicolö Pisano in Siena gearbeitet hatte, identi-

fiziert Venturi diesen mit dem trevisanischen

Meister gleichen Namens: als «Mag. Sei. Marci»

wird er zum Urheber der Josefsgruppe, wegen

der angeblichen Verwandtschaft dieses Werkes

mit den Tympanonfiguren zu Forli und mit der

Gruppe in der Salute-Kirche zum wahrschein-

lichen Meister der letzteren gemacht, um so mehr,

als diese den Einfluß Nicolö Pisanos aufweise.

Ein spekulatives Verfahren ohne Basis, dem Ga-

belentz2 mit vollem Rechte entgegengetreten ist

in der richtigen Erkenntnis, daß die in Frage

kommende Salute-Gruppe mit Werken Antela-

mis, wie etwa der Madonna des Portaltympanons

am Baptisterium zu Parma, Stilähnlichkeiten zeigt,

aber das Produkt einer fortgeschritteneren Kunst

ist, die die lombardische als Grundlage hat. Ga-

belentz weist somit ganz richtig jedes direkte

Abhängigkeitsverhältnis dieser Gruppe von Ni-

colö Pisano ab. Ein gewisser Zusammenhang

mit der Kunst dieses Meisters ist ihm aber ent-

gangen. Unseren Figuren fehlt sicherlich jenes

imitative «Antikische», das die Kunst Nicolös

in erster Linie charakterisiert. Eine verarbeitete

Antike aber, deren Spuren deutlich in der lom-

bardischen und in der emilianischen Kunst des

XII. und XIII. Jahrhunderts auftreten, ist in

der matronenhaften Madonna kaum zu ver-

kennen.

Hingegen hat Venturi recht, wenn er die vier Prophetenfiguren der Kapelle Zen in

S. Marco: den Habakuk (Fig. 2), den David, den Zacharias und den Sophonias, für stilverwandt

mit der Salute-Gruppe erklärt;3 man vergleiche den Kopf des hl. Josef mit jenem des Propheten

Habakuk. Aber gerade diese Stilkonkordanz hätte ihn von Nicolö Pisano abbringen müssen. Denn

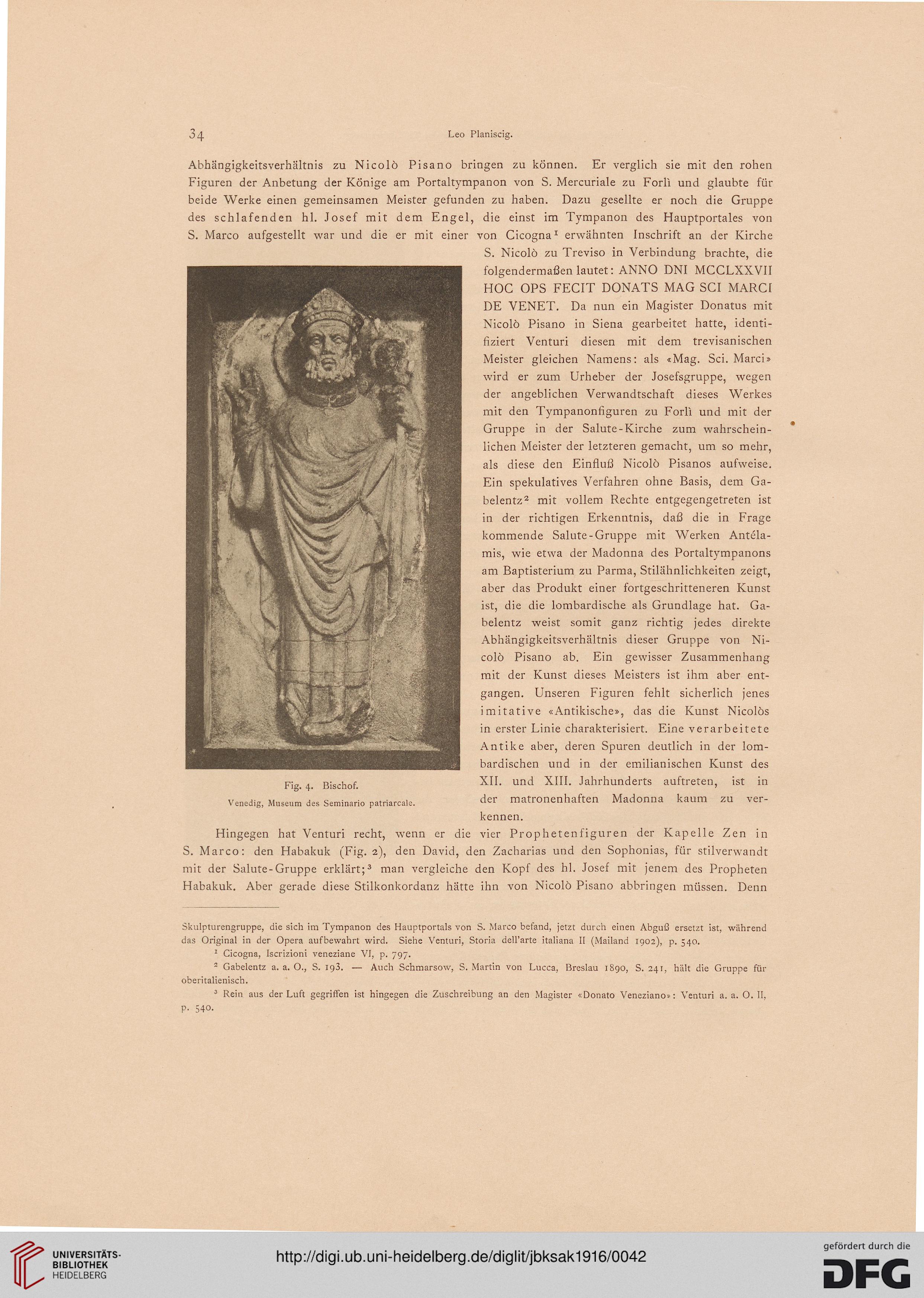

Fig. 4. Bischof.

Venedig, Museum des Seminario patriarcale.

Skulpturengruppe, die sich im Tympanon des Hauptportals von S. Marco befand, jetzt durch einen Abguß ersetzt ist, während

das Original in der Opera aufbewahrt wird. Siehe Venturi, Storia dell'arte italiana II (Mailand 1902), p. 540.

1 Cicogna, Iscrizioni veneziane VI, p. 797.

s Gabelentz a. a. O., S. 193. — Auch Schmarsow, S. Martin von Lucca, Breslau 1890, S. 241, hält die Gruppe für

oberitalienisch.

3 Rein aus der Luft gegriffen ist hingegen die Zuschreibung an den Magister «Donato Veneziano»: Venturi a. a. O. II,

p. 540.

Leo Planiscig.

Abhängigkeitsverhältnis zu Nicolö Pisano bringen zu können. Er verglich sie mit den rohen

Figuren der Anbetung der Könige am Portaltympanon von S. Mercuriale zu Forli und glaubte für

beide Werke einen gemeinsamen Meister gefunden zu haben. Dazu gesellte er noch die Gruppe

des schlafenden hl. Josef mit dem Engel, die einst im Tympanon des Hauptportales von

S. Marco aufgestellt war und die er mit einer von Cicogna1 erwähnten Inschrift an der Kirche

S. Nicolö zu Treviso in Verbindung brachte, die

folgendermaßen lautet: ANNO DNI MCCLXXVII

HOC OPS FECIT DONATS MAG SCI MARC!

DE VENET. Da nun ein Magister Donatus mit

Nicolö Pisano in Siena gearbeitet hatte, identi-

fiziert Venturi diesen mit dem trevisanischen

Meister gleichen Namens: als «Mag. Sei. Marci»

wird er zum Urheber der Josefsgruppe, wegen

der angeblichen Verwandtschaft dieses Werkes

mit den Tympanonfiguren zu Forli und mit der

Gruppe in der Salute-Kirche zum wahrschein-

lichen Meister der letzteren gemacht, um so mehr,

als diese den Einfluß Nicolö Pisanos aufweise.

Ein spekulatives Verfahren ohne Basis, dem Ga-

belentz2 mit vollem Rechte entgegengetreten ist

in der richtigen Erkenntnis, daß die in Frage

kommende Salute-Gruppe mit Werken Antela-

mis, wie etwa der Madonna des Portaltympanons

am Baptisterium zu Parma, Stilähnlichkeiten zeigt,

aber das Produkt einer fortgeschritteneren Kunst

ist, die die lombardische als Grundlage hat. Ga-

belentz weist somit ganz richtig jedes direkte

Abhängigkeitsverhältnis dieser Gruppe von Ni-

colö Pisano ab. Ein gewisser Zusammenhang

mit der Kunst dieses Meisters ist ihm aber ent-

gangen. Unseren Figuren fehlt sicherlich jenes

imitative «Antikische», das die Kunst Nicolös

in erster Linie charakterisiert. Eine verarbeitete

Antike aber, deren Spuren deutlich in der lom-

bardischen und in der emilianischen Kunst des

XII. und XIII. Jahrhunderts auftreten, ist in

der matronenhaften Madonna kaum zu ver-

kennen.

Hingegen hat Venturi recht, wenn er die vier Prophetenfiguren der Kapelle Zen in

S. Marco: den Habakuk (Fig. 2), den David, den Zacharias und den Sophonias, für stilverwandt

mit der Salute-Gruppe erklärt;3 man vergleiche den Kopf des hl. Josef mit jenem des Propheten

Habakuk. Aber gerade diese Stilkonkordanz hätte ihn von Nicolö Pisano abbringen müssen. Denn

Fig. 4. Bischof.

Venedig, Museum des Seminario patriarcale.

Skulpturengruppe, die sich im Tympanon des Hauptportals von S. Marco befand, jetzt durch einen Abguß ersetzt ist, während

das Original in der Opera aufbewahrt wird. Siehe Venturi, Storia dell'arte italiana II (Mailand 1902), p. 540.

1 Cicogna, Iscrizioni veneziane VI, p. 797.

s Gabelentz a. a. O., S. 193. — Auch Schmarsow, S. Martin von Lucca, Breslau 1890, S. 241, hält die Gruppe für

oberitalienisch.

3 Rein aus der Luft gegriffen ist hingegen die Zuschreibung an den Magister «Donato Veneziano»: Venturi a. a. O. II,

p. 540.