38

Leo Planiscig.

isolierte Auftreten dieser Werke beweist, daß die einheimische, konservativ beibehaltene Kunst durch

sie nicht verdrängt wurde. Der innere Trieb aber, der in den abendländischen Neuerungen lag,

war zu stark, um nicht wenigstens eine Richtung in der venezianischen Skulptur zu befruchten.

Die Blütezeit in Venedig war kurz,

aber die gewonnenen Samen keimten

bis ins XIV. Jahrhundert hinauf.

Wir haben bereits den Stil der

Skulptur während der zweiten Du-

gentohälfte in Venedig als transi-

torisch bezeichnet. Und wie in tran-

sitorischen Perioden die verschiedenen

Richtungen entweder nebeneinander

bestehen und in ihrer Entwicklung

vorwärtsschreiten oder sich kreuzen

und sich dann wiederum in neue

Kunstphasen verzweigen, so ergibt

sich ein kompliziertes Bild, in dem

der Hauptfaden der Entwicklung fehlt

und diese nur an einzelnen, zwar

gleichzeitigen, aber stilistisch verschie-

denen Richtungen mit Mühe zu ver-

folgen ist.

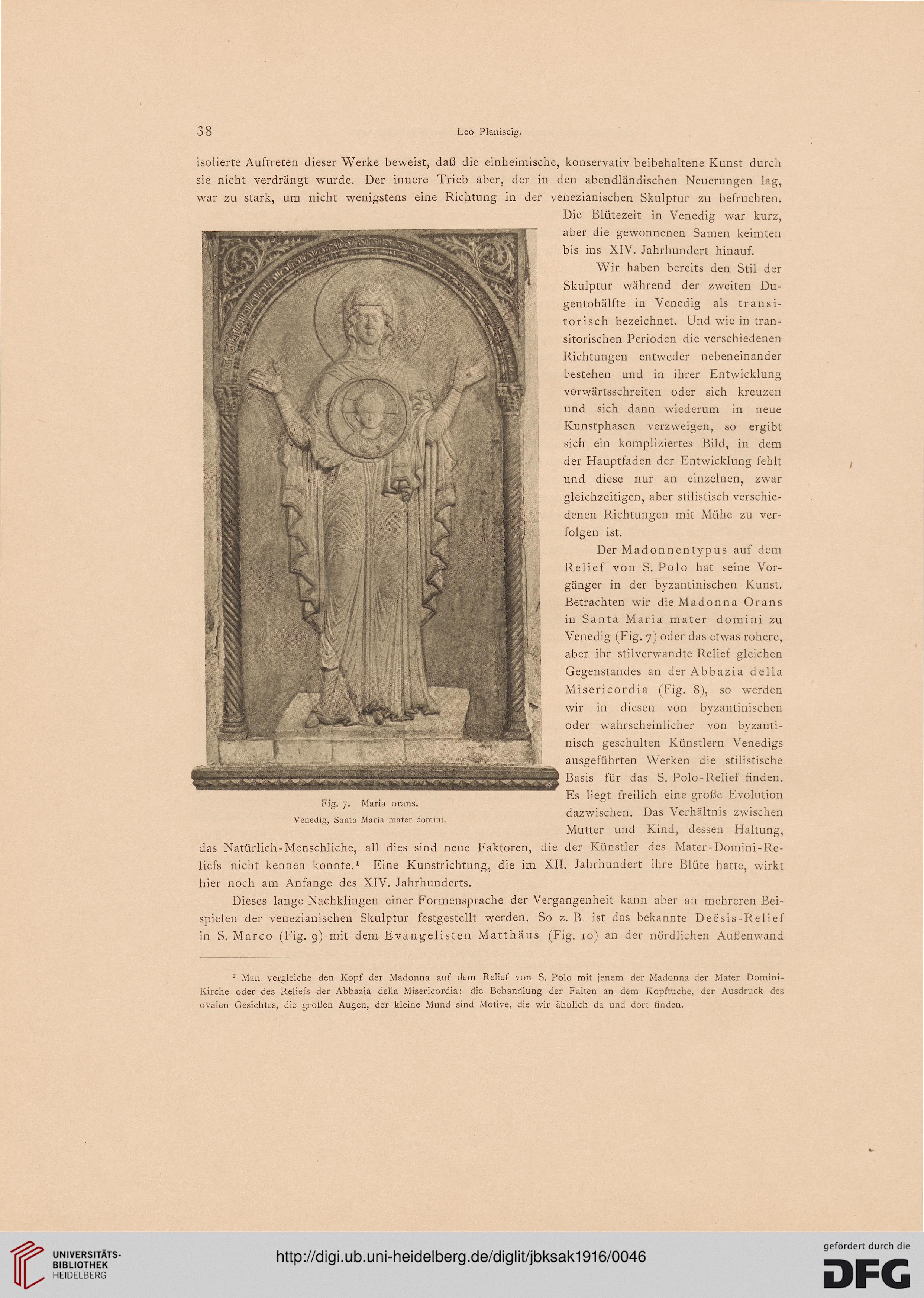

Der Madonnentypus auf dem

Relief von S. Polo hat seine Vor-

gänger in der byzantinischen Kunst.

Betrachten wir die Madonna Orans

in Santa Maria mater domini zu

Venedig (Fig. 7) oder das etwas rohere,

aber ihr stilverwandte Relief gleichen

Gegenstandes an der Abbazia della

Misericordia (Fig. 8), so werden

wir in diesen von byzantinischen

oder wahrscheinlicher von bvzanti-

nisch geschulten Künstlern Venedigs

ausgeführten Werken die stilistische

Basis für das S. Polo-Relief finden.

Es liegt freilich eine grofJe Evolution

dazwischen. Das Verhältnis zwischen

Mutter und Kind, dessen Haltung,

das Natürlich-Menschliche, all dies sind neue Faktoren, die der Künstler des Mater-Domini-Re-

licfs nicht kennen konnte.1 Eine Kunstrichtung, die im XII. Jahrhundert ihre Blüte hatte, wirkt

hier noch am Anfange des XIV. Jahrhunderts.

Dieses lange Nachklingen einer Formensprache der Vergangenheit kann aber an mehreren Bei-

spielen der venezianischen Skulptur festgestellt werden. So z. B. ist das bekannte Deesis-Relief

in S. Marco (Fig. 9) mit dem Evangelisten Matthäus (Fig. 10) an der nördlichen Außenwand

Fig. 7. Maria orans.

Venedig, Santa Maria mater domini.

1 Man vergleiche den Kopf der Madonna auf dem Relief von S. Polo mit jenem der Madonna der Mater Domini-

Kirche oder des Reliefs der Abbazia della Misericordia: die Behandlung der Falten an dem Kopftuche, der Ausdruck des

ovalen Gesichtes, die großen Augen, der kleine Mund sind Motive, die wir ähnlich da und dort finden.

Leo Planiscig.

isolierte Auftreten dieser Werke beweist, daß die einheimische, konservativ beibehaltene Kunst durch

sie nicht verdrängt wurde. Der innere Trieb aber, der in den abendländischen Neuerungen lag,

war zu stark, um nicht wenigstens eine Richtung in der venezianischen Skulptur zu befruchten.

Die Blütezeit in Venedig war kurz,

aber die gewonnenen Samen keimten

bis ins XIV. Jahrhundert hinauf.

Wir haben bereits den Stil der

Skulptur während der zweiten Du-

gentohälfte in Venedig als transi-

torisch bezeichnet. Und wie in tran-

sitorischen Perioden die verschiedenen

Richtungen entweder nebeneinander

bestehen und in ihrer Entwicklung

vorwärtsschreiten oder sich kreuzen

und sich dann wiederum in neue

Kunstphasen verzweigen, so ergibt

sich ein kompliziertes Bild, in dem

der Hauptfaden der Entwicklung fehlt

und diese nur an einzelnen, zwar

gleichzeitigen, aber stilistisch verschie-

denen Richtungen mit Mühe zu ver-

folgen ist.

Der Madonnentypus auf dem

Relief von S. Polo hat seine Vor-

gänger in der byzantinischen Kunst.

Betrachten wir die Madonna Orans

in Santa Maria mater domini zu

Venedig (Fig. 7) oder das etwas rohere,

aber ihr stilverwandte Relief gleichen

Gegenstandes an der Abbazia della

Misericordia (Fig. 8), so werden

wir in diesen von byzantinischen

oder wahrscheinlicher von bvzanti-

nisch geschulten Künstlern Venedigs

ausgeführten Werken die stilistische

Basis für das S. Polo-Relief finden.

Es liegt freilich eine grofJe Evolution

dazwischen. Das Verhältnis zwischen

Mutter und Kind, dessen Haltung,

das Natürlich-Menschliche, all dies sind neue Faktoren, die der Künstler des Mater-Domini-Re-

licfs nicht kennen konnte.1 Eine Kunstrichtung, die im XII. Jahrhundert ihre Blüte hatte, wirkt

hier noch am Anfange des XIV. Jahrhunderts.

Dieses lange Nachklingen einer Formensprache der Vergangenheit kann aber an mehreren Bei-

spielen der venezianischen Skulptur festgestellt werden. So z. B. ist das bekannte Deesis-Relief

in S. Marco (Fig. 9) mit dem Evangelisten Matthäus (Fig. 10) an der nördlichen Außenwand

Fig. 7. Maria orans.

Venedig, Santa Maria mater domini.

1 Man vergleiche den Kopf der Madonna auf dem Relief von S. Polo mit jenem der Madonna der Mater Domini-

Kirche oder des Reliefs der Abbazia della Misericordia: die Behandlung der Falten an dem Kopftuche, der Ausdruck des

ovalen Gesichtes, die großen Augen, der kleine Mund sind Motive, die wir ähnlich da und dort finden.