4o

Leo Planiscig.

Die Ikonographie kann uns in diesem Falle zu keinem Schlüsse führen, da Venedig zur Zeit der

Entwicklung dieser Reliefs seine Motive noch ganz aus dem Oriente schöpfte.

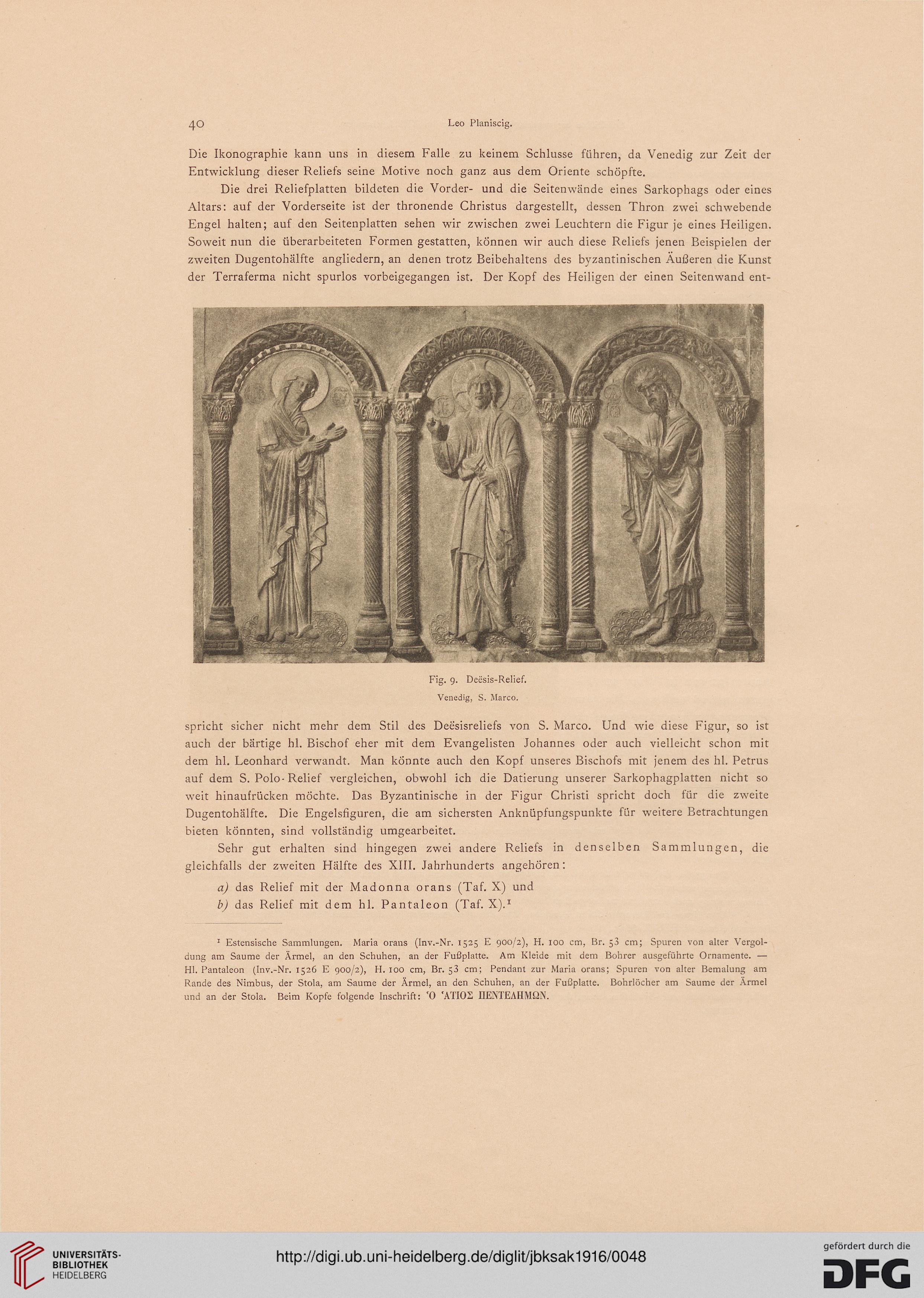

Die drei Reliefplatten bildeten die Vorder- und die Seitenwände eines Sarkophags oder eines

Altars: auf der Vorderseite ist der thronende Christus dargestellt, dessen Thron zwei schwebende

Engel halten; auf den Seitenplatten sehen wir zwischen zwei Leuchtern die Figur je eines Heiligen.

Soweit nun die überarbeiteten Formen gestatten, können wir auch diese Reliefs jenen Beispielen der

zweiten Dugentohälfte angliedern, an denen trotz Beibehaltens des byzantinischen Äußeren die Kunst

der Terraferma nicht spurlos vorbeigegangen ist. Der Kopf des Heiligen der einen Seitenwand ent-

Fig. 9. Detisis-Relief.

Venedig, S. Marco.

spricht sicher nicht mehr dem Stil des Deesisreliefs von S. Marco. Und wie diese Figur, so ist

auch der bärtige hl. Bischof eher mit dem Evangelisten Johannes oder auch vielleicht schon mit

dem hl. Leonhard verwandt. Man könnte auch den Kopf unseres Bischofs mit jenem des hl. Petrus

auf dem S. Polo-Relief vergleichen, obwohl ich die Datierung unserer Sarkophagplatten nicht so

weit hinaufrücken möchte. Das Byzantinische in der Figur Christi spricht doch für die zweite

Dugentohälfte. Die Engelsfiguren, die am sichersten Anknüpfungspunkte für weitere Betrachtungen

bieten könnten, sind vollständig umgearbeitet.

Sehr gut erhalten sind hingegen zwei andere Reliefs in denselben Sammlungen, die

gleichfalls der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts angehören:

a) das Relief mit der Madonna orans (Taf. X) und

b) das Relief mit dem hl. Pantaleon (Taf. X).1

1 Estensische Sammlungen. Maria orans (Inv.-Nr. 1525 E 900/2), H. 100 cm, Br. 53 cm; Spuren von alter Vergol-

dung am Saume der Ärmel, an den Schuhen, an der Fußplatte. Am Kleide mit dem Bohrer ausgeführte Ornamente. —

Hl. Pantaleon (Inv.-Nr. 1526 E 900/2), H. 100 cm, Br. 53 cm; Pendant zur Maria orans; Spuren von alter Bemalung am

Rande des Nimbus, der Stola, am Saume der Ärmel, an den Schuhen, an der Fußplatte. Bohrlöcher am Saume der Ärmel

und an der Stola. Beim Kopfe folgende Inschrift: '0 'ATI02 ÜENTEAHMQN.

Leo Planiscig.

Die Ikonographie kann uns in diesem Falle zu keinem Schlüsse führen, da Venedig zur Zeit der

Entwicklung dieser Reliefs seine Motive noch ganz aus dem Oriente schöpfte.

Die drei Reliefplatten bildeten die Vorder- und die Seitenwände eines Sarkophags oder eines

Altars: auf der Vorderseite ist der thronende Christus dargestellt, dessen Thron zwei schwebende

Engel halten; auf den Seitenplatten sehen wir zwischen zwei Leuchtern die Figur je eines Heiligen.

Soweit nun die überarbeiteten Formen gestatten, können wir auch diese Reliefs jenen Beispielen der

zweiten Dugentohälfte angliedern, an denen trotz Beibehaltens des byzantinischen Äußeren die Kunst

der Terraferma nicht spurlos vorbeigegangen ist. Der Kopf des Heiligen der einen Seitenwand ent-

Fig. 9. Detisis-Relief.

Venedig, S. Marco.

spricht sicher nicht mehr dem Stil des Deesisreliefs von S. Marco. Und wie diese Figur, so ist

auch der bärtige hl. Bischof eher mit dem Evangelisten Johannes oder auch vielleicht schon mit

dem hl. Leonhard verwandt. Man könnte auch den Kopf unseres Bischofs mit jenem des hl. Petrus

auf dem S. Polo-Relief vergleichen, obwohl ich die Datierung unserer Sarkophagplatten nicht so

weit hinaufrücken möchte. Das Byzantinische in der Figur Christi spricht doch für die zweite

Dugentohälfte. Die Engelsfiguren, die am sichersten Anknüpfungspunkte für weitere Betrachtungen

bieten könnten, sind vollständig umgearbeitet.

Sehr gut erhalten sind hingegen zwei andere Reliefs in denselben Sammlungen, die

gleichfalls der zweiten Hälfte des XIII. Jahrhunderts angehören:

a) das Relief mit der Madonna orans (Taf. X) und

b) das Relief mit dem hl. Pantaleon (Taf. X).1

1 Estensische Sammlungen. Maria orans (Inv.-Nr. 1525 E 900/2), H. 100 cm, Br. 53 cm; Spuren von alter Vergol-

dung am Saume der Ärmel, an den Schuhen, an der Fußplatte. Am Kleide mit dem Bohrer ausgeführte Ornamente. —

Hl. Pantaleon (Inv.-Nr. 1526 E 900/2), H. 100 cm, Br. 53 cm; Pendant zur Maria orans; Spuren von alter Bemalung am

Rande des Nimbus, der Stola, am Saume der Ärmel, an den Schuhen, an der Fußplatte. Bohrlöcher am Saume der Ärmel

und an der Stola. Beim Kopfe folgende Inschrift: '0 'ATI02 ÜENTEAHMQN.