Geschichte der venezianischen Skulptur im XIV. Jahrhundert.

57

den unteren Teilen, ist etwas Altertümliches; eine gleiche Bogenverzierung kommt an Reliefs der

Heiligen Matthäus (Fig. 10) und Johannes (Fig. Ii) an der Nordseite von S. Marco und an den

Monatsbildern in der Leibung des zweiten Bogens vor. Der Thron der i3i4 entstandenen Madonna

von Portogruaro (Fig. 64) zeigt hingegen das gleiche Motiv ins Venezianisch-Gotische übertragen.

Der Sitzpolster Christi gehört der venezianisch-byzantinischen Richtung des Dugentoendes an und

kann mit jenem auf dem Relief des hl. Georg an der Westseite von S. Marco (Fig. 17) verglichen

werden. Schließlich ist auch der Kopf des sogenannten hl. Fiorenzo mit jenem des hl. Pantaleon

auf dem Estensischen Relief (Taf. X) in Parallele zu stellen; es ist derselbe jugendliche, runde

Kopf mit dem auffallig kleinen Munde.

Somit zeigen die Figuren des Beato Enrico-Sarkophags nicht jenen am Anfange des XIV. Jahr-

hunderts sich entwickelnden venezianischen Stil, der, die byzantinischen Einflüsse umformend, sich

einen selbständigen Charakter geschaffen hatte und den wir bis ans Ende der dreißiger Jahre hinauf

verfolgen konnten. Sie zeigen vielmehr eine größere Verwandtschaft mit Werken einer früheren

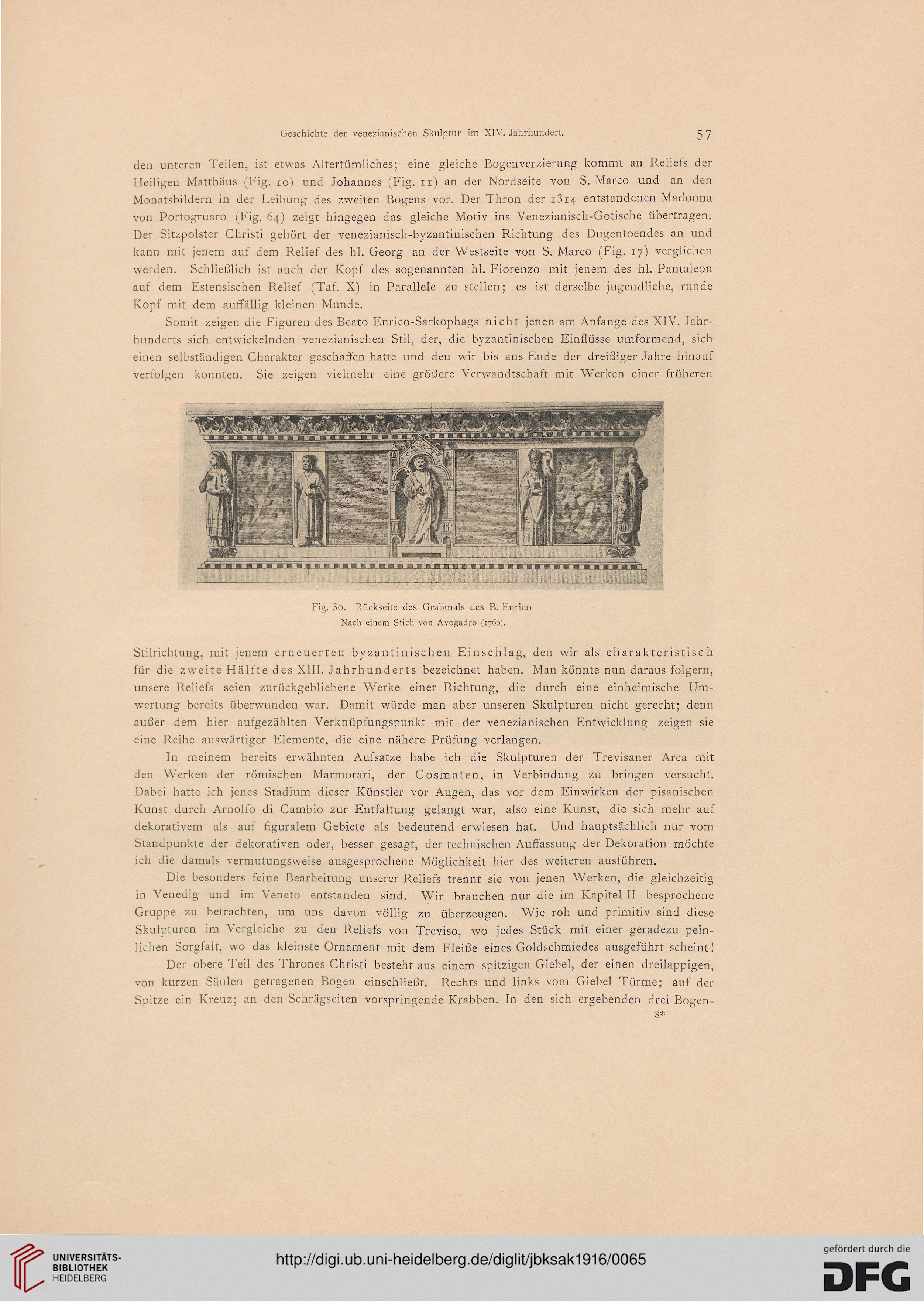

Fig. 3o. Rückseite des Grabmals des B. Enrico.

Nach einem Stich von Avogadro (1760).

Stilrichtung, mit jenem erneuerten byzantinischen Einschlag, den wir als charakteristisch

für die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts bezeichnet haben. Man könnte nun daraus folgern,

unsere Reliefs seien zurückgebliebene Werke einer Richtung, die durch eine einheimische Um-

wertung bereits überwunden war. Damit würde man aber unseren Skulpturen nicht gerecht; denn

außer dem hier aufgezählten Verknüpfungspunkt mit der venezianischen Entwicklung zeigen sie

eine Reihe auswärtiger Elemente, die eine nähere Prüfung verlangen.

In meinem bereits erwähnten Aufsatze habe ich die Skulpturen der Trevisaner Area mit

den Werken der römischen Marmorari, der Cosmaten, in Verbindung zu bringen versucht.

Dabei hatte ich jenes Stadium dieser Künstler vor Augen, das vor dem Einwirken der pisanischen

Kunst durch Arnolfo di Cambio zur Entfaltung gelangt war, also eine Kunst, die sich mehr auf

dekorativem als auf figuralem Gebiete als bedeutend erwiesen hat. Und hauptsächlich nur vom

Standpunkte der dekorativen oder, besser gesagt, der technischen Auffassung der Dekoration möchte

ich die damals vermutungsweise ausgesprochene Möglichkeit hier des weiteren ausführen.

Die besonders feine Bearbeitung unserer Reliefs trennt sie von jenen Werken, die gleichzeitig

in Venedig und im Veneto entstanden sind. Wir brauchen nur die im Kapitel II besprochene

Gruppe zu betrachten, um uns davon völlig zu überzeugen. Wie roh und primitiv sind diese

Skulpturen im Vergleiche zu den Reliefs von Treviso, wo jedes Stück mit einer geradezu pein-

lichen Sorgfalt, wo das kleinste Ornament mit dem Fleiße eines Goldschmiedes ausgeführt scheint!

Der obere. Teil des Thrones Christi besteht aus einem spitzigen Giebel, der einen dreilappigen,

von kurzen Säulen getragenen Bogen einschließt. Rechts und links vom Giebel Türme; auf der

Spitze ein Kreuz; an den Schrägseiten vorspringende Krabben. In den sich ergebenden drei Bogen-

8*

57

den unteren Teilen, ist etwas Altertümliches; eine gleiche Bogenverzierung kommt an Reliefs der

Heiligen Matthäus (Fig. 10) und Johannes (Fig. Ii) an der Nordseite von S. Marco und an den

Monatsbildern in der Leibung des zweiten Bogens vor. Der Thron der i3i4 entstandenen Madonna

von Portogruaro (Fig. 64) zeigt hingegen das gleiche Motiv ins Venezianisch-Gotische übertragen.

Der Sitzpolster Christi gehört der venezianisch-byzantinischen Richtung des Dugentoendes an und

kann mit jenem auf dem Relief des hl. Georg an der Westseite von S. Marco (Fig. 17) verglichen

werden. Schließlich ist auch der Kopf des sogenannten hl. Fiorenzo mit jenem des hl. Pantaleon

auf dem Estensischen Relief (Taf. X) in Parallele zu stellen; es ist derselbe jugendliche, runde

Kopf mit dem auffallig kleinen Munde.

Somit zeigen die Figuren des Beato Enrico-Sarkophags nicht jenen am Anfange des XIV. Jahr-

hunderts sich entwickelnden venezianischen Stil, der, die byzantinischen Einflüsse umformend, sich

einen selbständigen Charakter geschaffen hatte und den wir bis ans Ende der dreißiger Jahre hinauf

verfolgen konnten. Sie zeigen vielmehr eine größere Verwandtschaft mit Werken einer früheren

Fig. 3o. Rückseite des Grabmals des B. Enrico.

Nach einem Stich von Avogadro (1760).

Stilrichtung, mit jenem erneuerten byzantinischen Einschlag, den wir als charakteristisch

für die zweite Hälfte des XIII. Jahrhunderts bezeichnet haben. Man könnte nun daraus folgern,

unsere Reliefs seien zurückgebliebene Werke einer Richtung, die durch eine einheimische Um-

wertung bereits überwunden war. Damit würde man aber unseren Skulpturen nicht gerecht; denn

außer dem hier aufgezählten Verknüpfungspunkt mit der venezianischen Entwicklung zeigen sie

eine Reihe auswärtiger Elemente, die eine nähere Prüfung verlangen.

In meinem bereits erwähnten Aufsatze habe ich die Skulpturen der Trevisaner Area mit

den Werken der römischen Marmorari, der Cosmaten, in Verbindung zu bringen versucht.

Dabei hatte ich jenes Stadium dieser Künstler vor Augen, das vor dem Einwirken der pisanischen

Kunst durch Arnolfo di Cambio zur Entfaltung gelangt war, also eine Kunst, die sich mehr auf

dekorativem als auf figuralem Gebiete als bedeutend erwiesen hat. Und hauptsächlich nur vom

Standpunkte der dekorativen oder, besser gesagt, der technischen Auffassung der Dekoration möchte

ich die damals vermutungsweise ausgesprochene Möglichkeit hier des weiteren ausführen.

Die besonders feine Bearbeitung unserer Reliefs trennt sie von jenen Werken, die gleichzeitig

in Venedig und im Veneto entstanden sind. Wir brauchen nur die im Kapitel II besprochene

Gruppe zu betrachten, um uns davon völlig zu überzeugen. Wie roh und primitiv sind diese

Skulpturen im Vergleiche zu den Reliefs von Treviso, wo jedes Stück mit einer geradezu pein-

lichen Sorgfalt, wo das kleinste Ornament mit dem Fleiße eines Goldschmiedes ausgeführt scheint!

Der obere. Teil des Thrones Christi besteht aus einem spitzigen Giebel, der einen dreilappigen,

von kurzen Säulen getragenen Bogen einschließt. Rechts und links vom Giebel Türme; auf der

Spitze ein Kreuz; an den Schrägseiten vorspringende Krabben. In den sich ergebenden drei Bogen-

8*